Quella volta che Karl Ove

La battaglia del titolo è contro la vita che vivevo e non era la mia.

Cercavo di farla mia, combattevo, ma fallivo. C’era un problema, ma non sapevo quale.

Ho cercato di capirlo tramite la scrittura, una mano fredda su una fronte calda.

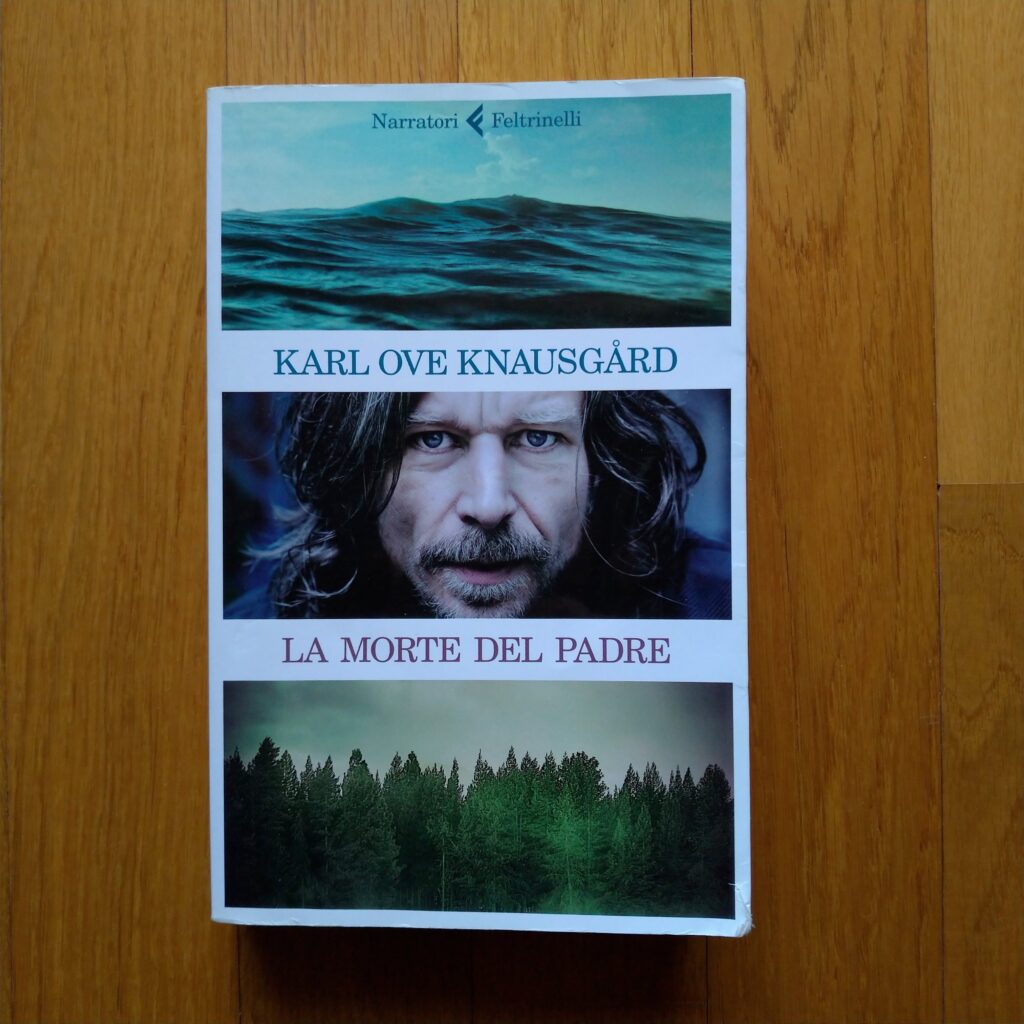

Karl Ove Knausgård

Ho cominciato a leggere La morte del padre, il primo dei sei volumi che compongono La mia battaglia di Karl Ove Knausgård, a metà febbraio del 2015, pochi giorni prima che al mio di padre venisse diagnosticata la malattia che sei mesi più tardi l’avrebbe ucciso. E a distanza di sei anni esatti, nel febbraio del 2021, ho terminato Fine, l’ultimo volume pubblicato da Feltrinelli, poche settimane dopo aver trascorso dieci giorni a letto per via di un’infezione da coronavirus che negli stessi giorni costringeva mia madre a un lungo ricovero in terapia intensiva.

Erano le ultime vacanze di natale, e mentre me ne stavo disteso con gli occhi fissi alle travi in legno del soffitto, tentando di sincronizzare il mio respiro regolare a quello sofferente di lei, come illusoria forma di aiuto a distanza, le pagine di Fine mi donavano un po’ di conforto, come un sedativo capace di infondere per qualche minuto se non proprio pace, almeno un po’ di tregua. Ho pensato spesso a questa coincidenza, all’idea che siano state proprio due battaglie a dare inizio e a porre fine alla lettura di un libro che ha per oggetto una lotta esistenziale. E il conforto che ne ho ricavato mi ha convinto ancora di più che la letteratura, comunque la si interpreti, serve a una sola cosa: a fornirci qualche strumento in più per cercare di vivere meglio.

Quel conforto, tuttavia, ha preteso un prezzo. Anche la lettura di Fine — al pari di quella degli altri cinque volumi — è stata scandita da una costante sensazione di disagio e imbarazzo, indotta dal pensiero che un’ampia percentuale di ciò che stavo apprendendo sulla vita di Karl Ove poteva essere trasferito alla mia — certi pensieri impensabili, certi comportamenti sconvenienti/inopportuni/goffi, un certo modo di concepire i rapporti umani che, se rivelato, farebbe inorridire buona parte delle persone che mi circondano. E tutto questo in virtù di un’applicazione rigorosa, tenace e sempre fedele, da parte dello scrittore norvegese, di quella parresia — il diritto-dovere di dire tutta la verità, costi quel che costi, con una franchezza e una schiettezza che rasentano il masochismo — che è una delle grandi cifre dell’opera.

A saperlo che un giorno mi sarebbe venuta voglia di scrivere qualcosa su questi sei libri avrei riempito le loro oltre quattromila pagine di sottolineature, annotazioni, rimandi. E invece oggi i loro margini bianchi mi paiono così desolatamente intonsi, giusto qualche appunto sparso qua e là, e comunque ben poco che possa aiutarmi a tratteggiare anche solo per sommi capi tutto quello che Knausgård ha condiviso con me nel corso di questi sei anni. Rimangono, quello sì, ricordi molti vividi di certi episodi della sua vita, scene piccole ma dalla forte valenza metonimica, parti per il tutto in grado, pur nella loro marginalità, di restituire le sensazioni più forti di libro in libro, di anno in anno, secondo la lezione dell’autore:

Raccontare tutto, ma proprio tutto, l’ordinario come lo straordinario, facendo i conti con sé stessi, fra le inevitabili rinunce e i sogni infranti, descrivendo la propria vita senza tacere niente.

E così, mentre me ne stavo lì a pensare a come poter rendere tutto questo materiale in poche scene scomposte, proprio nel giorno in cui ho appreso una bella notizia, mi è venuta in mente quella volta che a Torino, a margine del Salone del libro di tre o quattro anni fa, conobbi Margherita Podestà Heir, la traduttrice dei sei volumi di La mia battaglia. E ho capito che l’inconsapevole regalo che mi fece quel giorno oggi, a distanza di tanti anni, avrebbe potuto aiutarmi a mettere ordine.

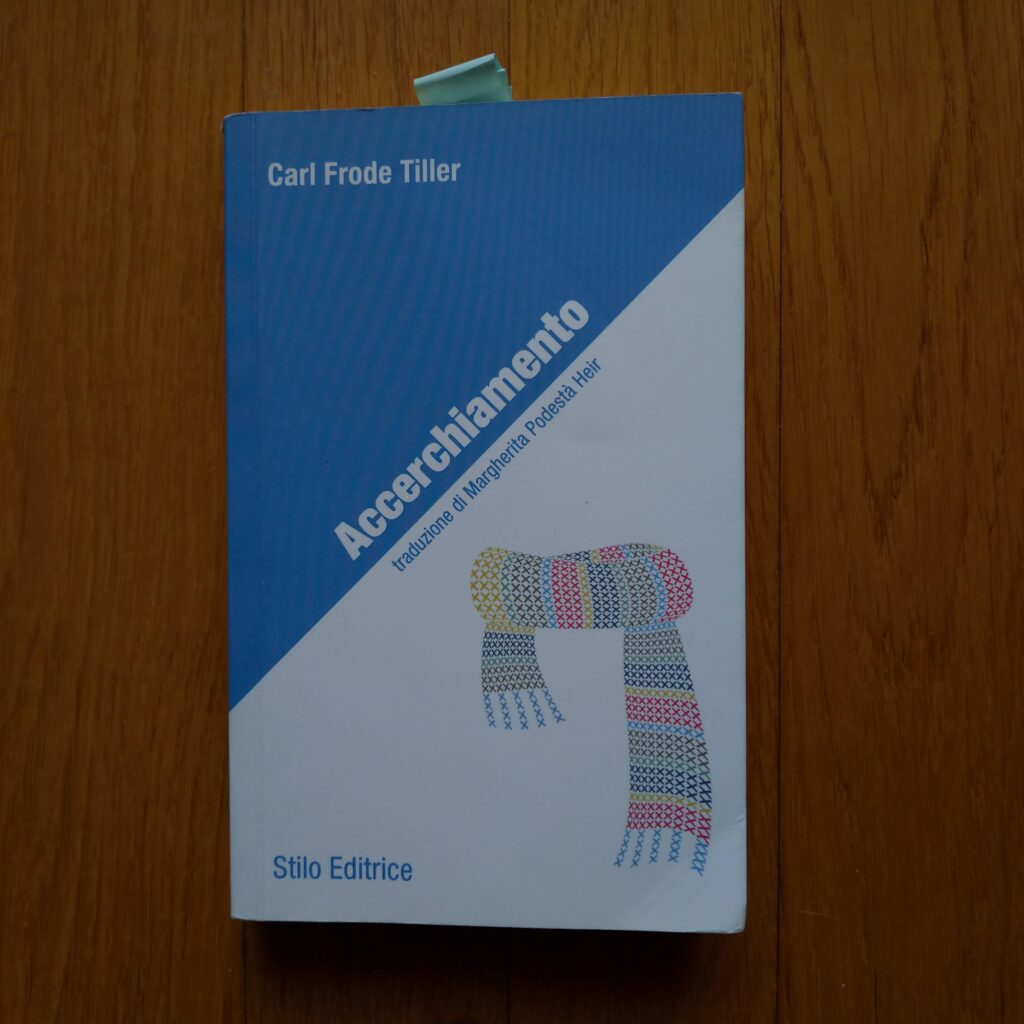

Invitato dai miei amici di Grafias, quel pomeriggio ero andato alla libreria Bodoni per assistere a un incontro sulla traduzione letteraria che, tra i suoi relatori, aveva proprio Margherita. E una volta lì fuori a chiacchierare del più e del meno tra i passanti dell’elegante via Carlo Alberto e poi seduti al tavolino all’aperto di un bar di piazza San Carlo, tra una risposta e l’altra alle nostre curiosità sul significato di tradurre un’opera del genere, Margherita, che se non sbaglio aveva da poco iniziato il suo lavoro su Fine, finì per parlarci di un altro autore norvegese, Carl Frode Tiller, a me totalmente sconosciuto, di cui aveva di recente tradotto un romanzo dal titolo Accerchiamento, appena uscito per Stilo, una piccola casa editrice di Bari.

Margherita ce lo raccomandò con grande entusiasmo, disse che si trattava di un libro bellissimo e così il giorno dopo, di nuovo all’interno dei padiglioni del Lingotto, andai allo stand di Stilo, chiacchierai per un po’ con l’ufficio stampa della casa editrice, comprai una copia del libro e, una volta rientrato in Friuli, ne divorai le 330 pagine in quarant’otto ore. E a tutt’oggi, a distanza di anni, non mi pare di aver letto nel frattempo nulla di meglio.

Accerchiamento narra la storia di David, che ha perso la memoria, non ricorda più niente della sua vita e pertanto, attraverso un articolo pubblicato su un giornale e accompagnato da una sua foto, rivolge un appello a tutti quelli che lo hanno conosciuto, affinché lo aiutino a ricostruire la sua vita tramite i loro ricordi. All’appello rispondono in tre: Jon e Silje, i suoi migliori amici di un tempo, che gli indirizzano due lettere; e il patrigno Arvid, che invece sceglie la via del monologo. E appunto in tre sezioni Tiller struttura il suo romanzo. Tutto qui: una vita ricostruita attraverso il filtro del ricordo altrui.

Nella terza e ultima parte del libro, la mia preferita, l’ex fidanzata Silje si rivolge a David attraverso una lunga lettera intervallata da alcuni ricordi della loro adolescenza, e sempre introdotti da una didascalia simile e ricorrente: “Quella volta che abbandonammo Jon”; “La prima volta che abbiamo scopato”; “Una delle innumerevoli volte in cui ci esibimmo per gli ospiti della mamma”; “La volta in cui una cicciona alle nostre spalle vomitò un commento fuori luogo”; “Quando ci bevemmo una birra all’aperto al Kaikarten” eccetera.

Non mi stancherei mai di citarle, queste didascalie, perché hanno in sé una malinconia musicale che mi rilassa. Perciò, per ri-raccontarmi il libro di Knausgård farò come Silje ha fatto con David: tratterò Karl Ove come un amico smemorato e gli ricorderò i momenti migliori che abbiamo trascorso insieme nell’arco di questi sei anni.

Di libro in libro, di anno in anno. Fiduciosi che «dalle parole, dal discorso intorno alla realtà, scaturiscano sempre nuovi livelli di comprensione».

Quella volta che tu e tuo fratello Yngve raggiungeste la casa della nonna paterna, dopo aver ricevuto la notizia che in quella casa vostro padre era improvvisamente morto.

Ygnve abbassò la maniglia prima di spingere la porta verso l’interno.

“Cazzo,” esclamò.

Arrancando su per la scala, entrai dopo di lui e quando mi trovai nell’ingresso, fui costretto a girare la testa. L’odore che impregnava l’abitazione era insopportabile, si sentiva un tanfo di putrido e di piscia.

In piedi al centro della stanza Yngve si guardò intorno. La moquette blu era coperta di macchie scure e di segni. Il guardaroba a muro, aperto, era pieno di bottiglie e di sacchetti pieni di bottiglie. I vestiti erano sparsi ovunque. Altre bottiglie, grucce, scarpe, lettere mai aperte, pubblicità e sacchetti di plastica giacevano sparsi alla rinfusa sul pavimento.

Ma la cosa peggiore era il fetore.

Cosa cazzo poteva puzzare così?

“Ha distrutto tutto,” commentò Yngve scuotendo lentamente la testa.

“Cosa può avere un odore così schifoso?” chiesi. “Qualcosa che sta marcendo da qualche parte?”

“Vieni,” disse, dirigendosi verso la scala. “La nonna ci sta aspettando.”

A metà dei gradini c’erano bottiglie vuote, forse cinque, sei su ogni scalino, ma più ci avvicinavamo al primo piano, e più aumentavano di numero. Persino il pianerottolo davanti alla porta era ricoperto di bottiglie e di sacchetti pieni di bottiglie e sulla scala che saliva al secondo piano, dove si trovava un tempo la camera da letto dei nonni, ogni gradino ne era pieno, a parte qualche decimetro di spazio lasciato libero al centro su cui era possibile appoggiare il piede. Perlopiù si trattava di bottiglie di plastica da un litro e mezzo di birra e di bottiglie di vodka, ma ce n’era anche qualcuna di vino.

Yngve aprì la porta ed entrammo in soggiorno. Sul pianoforte c’erano ancora bottiglie e sotto lo strumento altri sacchetti pieni. La porta della cucina era aperta. Lei sedeva sempre lì, fu così anche quel giorno, immobile davanti al tavolo, con lo sguardo abbassato, fisso sulla sua superficie, e una sigaretta accesa in mano.

Quella volta che, dopo aver accompagnato i tuoi figli a una festa di compleanno a casa di alcuni loro amichetti e aver trascorso la giornata in compagnia degli altri genitori, ti sei chiesto: Qual è il problema?

Appoggiato il bicchiere sul tavolo, spensi il mozzicone di sigaretta. Di tutti i sentimenti che avevo provato per coloro con cui avevo appena trascorso qualche ora non era rimasta traccia. Avrebbero potuto bruciare tutti quanti senza che avessi provato nulla per loro. Era una mia regola di vita. Quando ero con gli altri mi sentivo legato a loro, la vicinanza che avvertivo era enorme, la partecipazione grande. Sì, così grande che il loro benessere era più importante del mio. Mi sottomettevo fino quasi a raggiungere l’orlo dell’autoannientamento; quello che credevano, pensavano, io lo anteponevo, spinto da qualche meccanismo anteriore che mi risultava incontrollabile, ai miei pensieri e sentimenti. Ma nel momento in cui io ero solo, gli altri non significavano niente per me. Non perché non mi piacessero, o nutrissi una forma di disprezzo nei loro confronti, anzi, mi piaceva la maggior parte di loro, e in quelli che non mi piacevano immediatamente trovavo sempre qualche lato positivo, una qualche qualità che risvegliasse la mia simpatia o che perlomeno potevo trovare interessante, che mi permettesse in quel momento di tenere occupati i pensieri. Ma il fatto che mi piacessero non equivaleva a dire che io mi preoccupassi o tenessi a loro. Era il contesto sociale che creava questi legami, non le persone che ne facevano parte. Tra queste due prospettive non c’era nulla. Esistevano solo il piccolo, l’autodistruttivo da un lato, e il grande, ciò che creava distanza, dall’altro. Ma era proprio nel mezzo che si svolgeva la vita di tutti i giorni. Forse era quello il motivo per cui mi risultava così difficile viverla. La quotidianità con i suoi doveri e le sue routine era una cosa che non sopportavo, non qualcosa che mi rallegrasse, desse un senso o mi rendesse felice. Non si trattava della mancanza di voglia di lavare i pavimenti o cambiare i pannolini, ma riguardava qualcosa di più sostanziale, il fatto che io non vivessi il valore intrinseco della vita a me più vicina, ma che desiderassi costantemente allontanarmene, ed era sempre stato così. Ergo l’esistenza che vivevo non era né mia né la mia. Mi sforzavo di farla mia, era quella la battaglia che conducevo, perché io lo volevo, ma fallivo, l’anelito verso qualcosa di diverso minava completamente tutto quello che facevo.

Qual era il problema?

E quella volta che, ricordando un pranzo di natale in compagnia di tuo zio Kjartan — un uomo sensibile come ce ne sono pochi, fragile come la più fragile delle piante —, sei arrivato alla conclusione che esistono una filosofia e una poesia più elevate, e che non capirle, non riuscire a entrarvi, può rivelarsi una grande fortuna.

Non aveva nessuna importanza se non capivamo, non aveva nessuna importanza che fosse la sera di natale e che in tavola ci fossero le costolette di agnello affumicate, le patate bollite, il purè di rutabaga, la birra di natale e l’acquavite: Kjartan parlava di Heidegger, da dentro, senza neanche un anello di comunicazione con il mondo esterno, parlava di Dasein e di Das Mann, di Tralk e Hölderlin, di Eraclito e Socrate, di Nietzsche e Platone, di uccellini sugli alberi e onde nel fiordo, dell’essenza dell’uomo e della comparsa della vita, del sole nel cielo e della pioggia nell’aria, degli occhi del gatto e delle cascate. I capelli spettinati, il vestito di sghimbescio e la cravatta piena di macchie, parlava, i suoi occhi scintillavano, scintillavano per davvero, me lo ricorderò per sempre, perché fuori era buio pesto, la pioggia batteva sui vetri, era la sera di natale nella Norvegia del 1986, la nostra vigilia di natale, i regali erano sotto l’albero, tutti eravamo agghindati a festa e l’unica cosa di cui si parlava era Heidegger. La nonna tremava, il nonno rosicchiava un osso, la mamma ascoltava attenta, Yngve aveva smesso di seguire. Personalmente ero indifferente a tutto, ma soprattutto felice perché era natale. Ma anche se non capivo niente di quello che diceva Kjartan, e niente di quello che scriveva, e niente dei poeti che osannava con tanto fervore, intuivo però che aveva ragione, che esistevano una filosofia e una poesia più elevate e che se uno non lo capiva, se uno non riusciva a entrarvi, non aveva che da ringraziare se stesso. Quando in seguito mi è capitato di riflettere sul concetto di supremo, ho pensato a Hölderlin, lo associavo alla montagna e al fiordo, alla notte e alla pioggia, al cielo e alla terra e agli occhi scintillanti di mio zio.

Quella volta che, in macchina con i tuoi genitori e tuo fratello diretti a casa dei nonni, hai riflettuto su quanto è diversa la nostra percezione del tempo quando siamo bambini.

Il tempo non scorre mai così velocemente come durante l’infanzia, un’ora non è mai così breve come in quei momenti. Tutto è aperto, si corre veloci da una parte, si corre veloci dall’altra, si fa una cosa, se ne fa un’altra, e poi, quando il sole è tramontato, ci si ritrova lì al crepuscolo con la sensazione che il tempo sia come una sbarra che è scesa di colpo: oh no, sono già le nove? Eppure il tempo non scorre mai così lentamente come durante l’infanzia, mai un’ora è così lunga come in quei momenti. Sparisce lo spazio aperto, spariscono le possibilità di correre da una parte, di correre dall’altra, sia che si tratti di un pensiero racchiuso nella mente o avvenga nella realtà fisica, ogni minuto è paragonabile a una sbarra, il tempo si trasforma nello spazio in cui si rimane imprigionati. Esiste qualcosa di peggiore per un bambino dello starsene seduti in un’auto per un’ora intera, lungo un percorso che conosce a memoria, in viaggio verso qualcosa che attende con gioia? In un abitacolo pieno del fumo delle sigarette che i suoi due genitori fumano e con un padre che sibila la propria irritazione ogni volta che uno cambia posizione e per sbaglio tocca con il ginocchio il sedile in sui è seduto?

E quella volta che ti sono venute in mente le sere d’autunno — le più felici della mia vita — trascorse con l’amico Dag Lothar a giocare a Monopoli, ascoltando dischi dei Beatles e sfogliando le prime riviste porno, sparse ovunque dalla mano di Dio.

Quelle sere furono tra le più felici della mia vita. È strano perché in esse non c’era nulla di insolito, facevamo quello che facevano tutti i bambini, giocavamo, ascoltavamo musica, parlavamo delle cose che ci interessavano.

Ma mi piaceva l’odore di quella casa, mi piaceva stare lì, mi piaceva il buio da cui eravamo appena giunti, e che caricava tutto di un che di estraneo, di sconosciuto, soprattutto quando era anche umido e lo potevamo sentire su tutto il corpo e non vederlo soltanto con gli occhi. Mi piaceva la luce dei lampioni. Mi piaceva l’atmosfera che si creava quando eravamo in tanti, le voci nell’oscurità, i corpi che si muovevano intorno a me. Mi piaceva il suono del nautofono che proveniva dal mare aperto. Il mio pensiero in quelle sere: tutto può succedere. Mi piaceva bighellonare in giro, imbattermi in cose e situazioni, le baracche che erano state costruite nel bosco davanti ai pontoni la sera rimanevano vuote, le finestre illuminate, noi che sbirciavamo dentro. All’interno non c’erano forse delle riviste porno? Sì. Nessuno osava rompere un vetro per entrare e prenderle, ma adesso all’improvviso esisteva quella possibilità e noi sapevamo che presto o tardi qualcuno l’avrebbe fatto, forse addirittura noi. Quello era il periodo in cui si trovavano riviste pornografiche nei fossati, sui prati, sotto i ponti. Chi ce le avesse messe non lo sapevamo, erano come sparse dalla mano di Dio, come se facessero parte della natura, alla stregua degli anemoni dei boschi, dei saliconi, dei torrenti spumeggianti in piena, degli scogli resi scivolosi dalla pioggia. E anche gli elementi lasciavano su di esse il segno: o erano porose per via dell’umidità o secche e friabili dopo che si erano asciugate, spesso sbiadite dal sole, macchiate di terra e scolorite.

Quella volta che, appena diciottenne, ti sei trasferito a Håfjord, un villaggio di duecentocinquanta anime, perlopiù pescatori, nel nord della Norvegia, per insegnare nella scuola locale. E in quel fiordo incastonato tra due catene montuose lunghe e frastagliate, prive di alberi e a picco sull’enorme distesa blu del mare, hai scoperto la diversa consistenza del buio.

Mi era sempre piaciuto il buio. Da bambino ne avevo paura soltanto quando ero da solo, ma le volte in cui ero insieme agli altri lo amavo, così come amavo la trasformazione del mondo che esso implicava. Correre per i boschi o tra le case era un qualcosa di diverso quando era scuro rispetto a quando c’era la luce, il mondo pareva stregato e noi eravamo degli avventurieri dal fiato mozzo, gli occhi scintillanti e i cuori che battevano.

Quando ero più grande, erano poche le cose che preferivo allo stare sveglio la notte, sia le tenebre sia il silenzio erano avvincenti, intriganti e portavano con sé la promessa di un che di grande. E l’autunno era la stagione che amavo di più, adoravo vagabondare lungo la strada che scorreva vicino al fiume avvolto dall’oscurità e dalla pioggia, poche cose battevano quei momenti.

Ma questo buio era diverso. Questo buio faceva sì che tutto fosse come morto. Era immobile, era lo stesso quando ci si svegliava come quando si andava a dormire, e diventava sempre più difficile trovare una motivazione per alzarsi la mattina. Io ci riuscivo e cinque minuti dopo ero di nuovo in piedi davanti alla cattedra, ma anche quello che accadeva lì pareva privo di vita. sembrava che niente di quello che facevo tornasse in qualche modo indietro. Indipendentemente da tutti i miei sforzi, non ritornava nulla. Tutto spariva, tutto si dissolveva in quel buio enorme in cui vivevamo. Niente era importante, potevo dire questo o quello, fare quello o quell’altro.

Al contempo mi sentivo anche oppresso dal fatto di sentirmi costantemente sotto osservazione, tutti sapevano chi ero, non potevo mai starmene in pace. Soprattutto a scuola, dove Richard mi stava addosso come un maledetto uccello predatore, pronto ad attaccarmi con gli artigli e il becco nell’attimo in cui avessi fatto qualcosa che non gli piaceva.

Il bere rafforzava quel malessere, e dal momento che nulla di quello che facevo mi dava qualcosa in cambio, mi sentivo sempre più spossato, era come se mi stessi prosciugando, ero sempre più floscio e non era lontano il momento in cui me ne sarei andato in giro alla stregua di un’ombra, un fantasma, buio e vuoto come il mare e il cielo che mi circondavano.

Quella volta che, dopo esserti trasferito a Bergen per frequentare l’Accademia di scrittura e aver così scoperto che scrivere è una fatica bestiale — non passava giorno senza che vi venisse pronunciato qualcosa di sprezzante su di me, o meglio qualcosa di dispregiativo sui miei lavori —, sei caduto in depressione e hai cominciato a fare l’unica cosa in grado di elevarti a uno stato più libero e vicino a te stesso: bere.

Alla fine dell’autunno fu così, frequentavo Yngve e gli amici di Yngve, ero silenzioso e timido, ma gentile e amichevole le prime ore, fino a quando l’alcol non prendeva il sopravvento e allora poteva uscirmi dalla bocca qualsiasi cosa, qualsiasi cosa poteva essere fatta dalle mie mani, fino a quando mi svegliavo il girono dopo in preda a un buio interiore dove mi veniva scagliato addosso, fotogramma dopo fotogramma, tutto quello che avevo combinato e detto, e soltanto con una grande forza di volontà mi tiravo su e mi mettevo in moto, quasi trascinandomi dentro il consueto, l’ordinario, che così riprendeva lentamente il controllo. Io appartenevo al normale, la cosa mi si fece sempre più chiara a mano a mano che procedevamo nel trimestre, io non possedevo quella profondità e quella originalità necessarie per diventare uno scrittore, ma d’altro canto non volevo limitarmi a starmene lì con gli altri senza dire nulla, essere inibito e taciturno, perché io non ero questo, e allora l’unica cosa che aiutava, l’unica cosa in grado di sollevarmi da quello stato ed elevarmi a un altro più libero, più vicino a me stesso, era bere. A volte andava bene, a volte la serata finiva per tempo senza che fosse successo niente di speciale, a parte l’essermi sentito felice, ma ce n’erano altre in cui non era così, e io procedevo senza freni, così come avevo fatto l’anno prima nella Norvegia settentrionale, quando non avevo nessun controllo su me stesso. Una cosa che facevo era tastare le portiere delle macchine mentre camminavo, a volte capitava che alcune fossero aperte, allora mi mettevo al posto di guida e cercavo di far partire l’automobile, sapevo che bisognava collegare alcuni fili, ma non quali, e non riuscii mai ad accenderne una, ma il solo fatto che ci provassi, il giorno dopo, quando ci ripensavo, era terribile. A una macchina che era parcheggiata in discesa proprio vicino a dove abitavo, e che era aperta, abbassai il freno a mano, così rotolò verso il basso per un metro o due e andò a sbattere contro quella davanti. Scappai via mentre dentro di me avvertivo una gioia effervescente. Oppure cercavo di impadronirmi di biciclette, entravo nei cortili alla ricerca di una che non fosse chiusa, se la trovavo, sì, tornavo a casa pedalando. Una volta al risveglio dentro il monolocale c’era una bici accanto al letto. Dovetti aspettare il buio prima di portarla fuori e abbandonarla in una via limitrofa, perennemente terrorizzato al pensiero che qualcuno avesse potuto vedermi e stesse arrivando la polizia. Un’altra volta vidi da qualche parte alcune persone sedute dietro una finestra al secondo piano, salii le scale, bussai ed entrai in casa loro, scossero la testa, mi girai e riuscii. Non avevo cattive intenzioni, quelle che volevo distruggere erano soltanto le cose, mai le persone, ma fino a quando la mia capacità di giudizio era così bassa, poteva succedere qualsiasi cosa, quello lo capivo, e probabilmente era quello il motivo per cui nei giorni successivi provavo una paura crescente. Yngve, che adesso frequentavo quanto prima, mi disse che non avrei dovuto bere e mi suggerì di fumare invece hashish, forse sarebbe stata una soluzione migliore. Aggiunse che avevo cominciato a farmi una brutta nomea e che la cosa stava danneggiando anche lui. Ma non smise per questo di invitarmi, forse perché nonostante tutto riusciva a vedere quello che ero di solito piuttosto che quello che ero in grado di diventare quando eravamo fuori.

Quella volta che, in una delle quasi quattrocento pagine che hai dedicato al Mein Kampf di Adolf Hitler, riportando il ricordo di un testimone, hai gettato sul giovane pittore austriaco una luce inedita e scandalosa. Sono gli ultimi giorni del 1907, Adolf ha diciotto anni, un unico amico (il futuro direttore d’orchestra August Kubizek) ed è tornato a Liz da Vienna per assistere la madre, gravemente malata.

Dicembre è freddo e pallido, la nebbia aleggia sul fiume e le poche ore di sole non scaldano. Kubizek si reca dagli Hitler tutti i giorni; in un’occasione l’amico non lo fa entrare, e gli dice che la madre ha dolori terribili. Nevica, le strade e i tetti sono bianchi, si sta avvicinando il natale. Il 21 dicembre, la mattina, Hitler va a casa di Kubizek. Dal suo aspetto sfinito, inquieto, capiscono cosa è successo. È morta, dice. L’ultimo desiderio è stato quello di essere sepolta accanto al marito a Leonding. È talmente sconvolto da non riuscire quasi a parlare.

Kubizek non scrive niente della presenza del dottor Bloch durante le ultime settimane di vita di Klara Hitler, però secondo la Hmann, a partire dal 6 novembre si recava da lei tutti i giorni. Le somministrava della morfina e la curava con lo iodoformio, “una cura tipica dell’epoca ed estremamente dolorosa” – si appoggiava un panno con lo iodoformio sulla ferita aperta per “bruciarla via”, come scrive la Hamann, cosa che implicava una sete straziante mentre allo stesso tempo il paziente era incapace di deglutire.

In un articolo pubblicato nel 1941 nella rivista “Colliers Magazine” il dottor Bloch scrive del decorso della malattia e delle circostanze relative, dove si legge che le cure applicate alla madre sembrano torturare il figlio e di come quest’ultimo gli esprimesse la propria gratitudine per la morfina che le dava. La versione del medico conferma l’immagine fornita da Kubizek:

Nello svolgimento della mia professione è naturale che io sia stato testimone di scene analoghe a questa, eppure nessuna mi ha fatto la stessa impressione. Nel corso di tutta la mia vita lavorativa non ho mai visto nessuno tanto distrutto dal dolore come Adolf Hitler.

Bloch fornisce anche una breve descrizione di come gli apparisse Hitler:

Molti biografi lo hanno liquidato come una persona ostinata, indolente, dalla voce stridula, un bulletto che incarnava tutto quanto esiste di antipatico. Per dirla in breve, non è vero. Da giovane era silenzioso, ben educato e ben vestito. Era alto, pallido, sembrava più vecchio della sua età. Non era robusto né malaticcio. forse la parola migliore per descriverlo poteva essere “cagionevole”. I suoi occhi – un’eredità materna – erano grandi, tristi e pensosi. in gran parte viveva rinchiuso dentro sé stesso. non so quali fossero i suoi sogni.

E quella volta che, tirando le somme, mi ha fatto capire una volta di più come la scrittura non possa scindersi dalla verità. E che quest’ultima fa sempre male, lo so.

Se vogliamo penetrare la realtà per quello che è – e non esistono altre realtà -, perché il singolo individuo è lì che vuole arrivare per davvero, non è possibile tenere conto di nulla e di nessuno. E fa male. Fa male non essere presi in considerazione e fa male non prendere in considerazione gli altri. Questo romanzo ha ferito tutte le persone intorno a me, ha fatto soffrire, e tra qualche anno, quando saranno abbastanza grandi per leggerlo, farà soffrire i miei figli. Se lo avessi reso più crudo di quello che è, questo romanzo sarebbe stato più vero.