I fantasmi di Raibl

Gluck auf Raibl.

Il primo lo incontro dopo una ventina di chilometri di sentiero, quando metto piede sull’asfalto bagnato di Riofreddo. Mi precede a pochi passi di distanza. È il fantasma di John Rambo in giacca militare e zaino in spalla, mentre avanza ai bordi della statale che lo riporta alla cittadina di Hope nei minuti iniziali del primo episodio della sua saga. Solo che ora non ci troviamo nello stato di Washington, Stati Uniti, ma nel Nordest d’Italia, a pochi metri dal confine dei tre popoli. E il fitto bosco di abeti che scompare dentro le nuvole basse non appartiene al monte Reiner, la cima più alta della Catena delle Cascate, ma alla Foresta millenaria di Tarvisio, che stiamo attraversando da questa mattina. Dall’altro lato della strada il torrente Rio del Lago scorre nella direzione opposta alla nostra, incanalato da un gigantesco argine artificiale sopra il quale grossi tir si spostano lenti tra i resti di una vecchia sopraelevata ridotta a qualche brandello di cemento armato sospeso.

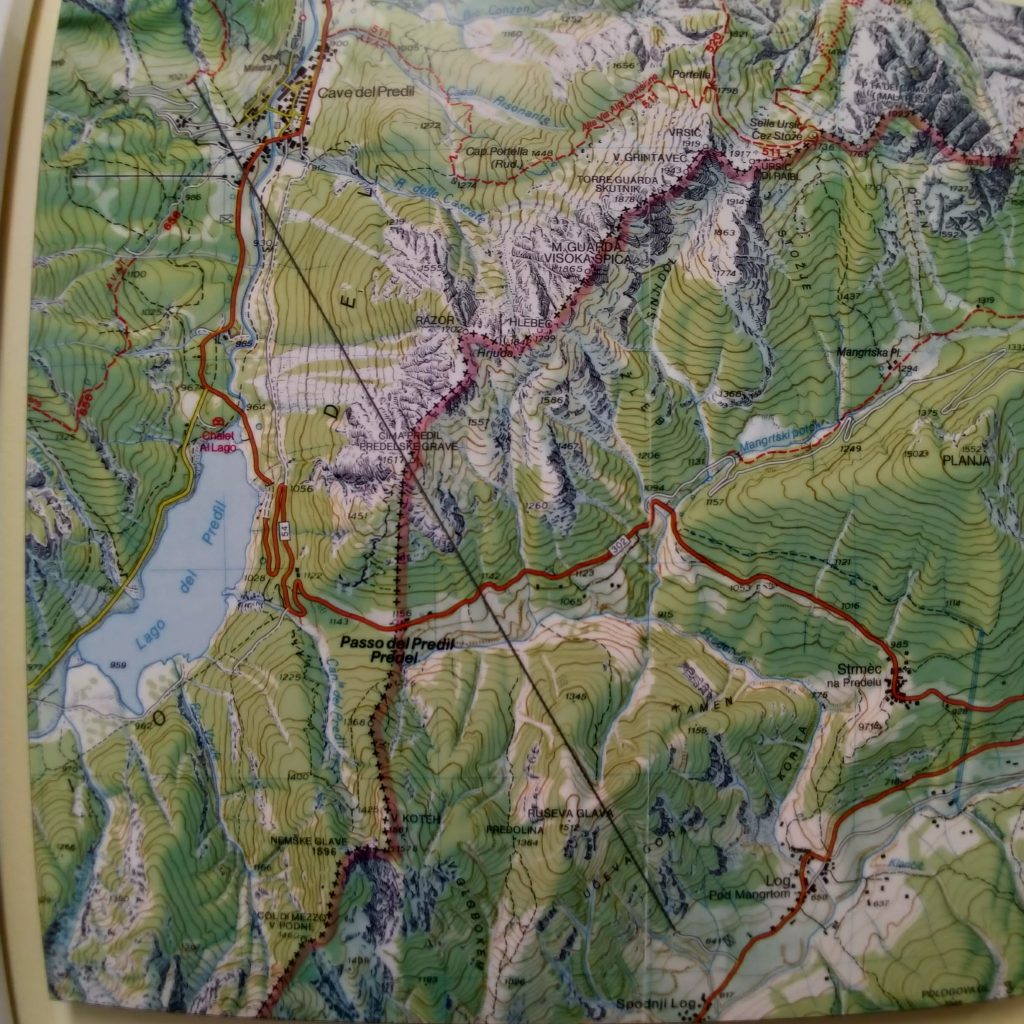

Guardo la schiena di Rambo e mi concentro sul suo passo; da un momento all’altro un’auto della forestale potrebbe sopraggiungere dal fondo della strada, passare oltre, fare inversione per raggiungerci e creare qualche problema al mio amico, dando così inizio a una nuova fuga nella foresta. Invece non incrociamo nessuno, né macchine né persone. Eppure, dopo sette ore di cammino attraverso le valli delle Alpi Giulie, ci stiamo avvicinando al centro abitato di Cave del Predil, frazione di Tarvisio a pochi centimetri dalla Slovenia, dove soggiorneremo un paio di giorni per scoprire la storia di quella che fino agli anni Ottanta del secolo scorso è stata una delle miniere di piombo e zinco più importanti d’Europa.

Entriamo nel paese all’imbrunire, accolti dalla parete ruggine del monte Re e dagli edifici teutonici che un tempo ospitavano i minatori e le loro famiglie. A metà del secolo scorso Cave del Predil contava quattromila abitanti, ora meno di trecento. C’era tutto quello che serve alla vita di una comunità: asilo e scuole, bar e alimentari, addirittura un cinema. E una rete di mutuo soccorso e solidarietà che non lasciava nessuno indietro, tantomeno i minatori e i loro familiari. Oggi, lo scoprirò tra poco, non c’è più niente, o quasi. E quel che è rimasto, comunque bello, appare gravato da una rassegnazione cupa e plumbea come il cielo di questo agosto autunnale. Come se quella luce che qui è entrata nelle case prima che altrove — addirittura a partire dal 1898, anno di avviamento di una delle prime centrali idroelettriche d’Italia — si fosse spenta per sempre.

Dappertutto ricorre il simbolo della miniera di Raibl (il nome tedesco del paese): due martelli incrociati riprodotti sugli abbaini e gli scuri delle case, sui monumenti all’ingresso del parco minerario, in formato gigante sul fianco della montagna e addirittura sulle due piccole finestre dello spogliatoio dell’ex campo da calcio del paese, dove entro dopo aver scavalcato una rete di recinzione malconcia.

È lì che, mentre inquadro con lo smartphone l’edificio dismesso, incontro il secondo fantasma.

Dall’ingresso riservato agli ospiti esce la sagoma possente e tatuata di Liam Corwen, il protagonista di uno splendido romanzo di Anthony Cartwright. Con i suoi compagni di squadra dell’Irontown è arrivato qui dalle Midlands inglesi per sfidare gli Amatori Calcio Raibl in un derby operaio che si preannuncia ruvido ed equilibrato, adatto non tanto agli esteti del calcio quanto a quei tifosi che al colpo di tacco sul manto erboso preferiscono il tackle nel fango.

Liam appare dal buio dello spogliatoio con il corpo piegato e lo sguardo rivolto verso il basso mentre si sistema l’elastico dei calzettoni; poi si tira su, appoggia la schiena al muro sbattendoci contro la suola degli scarpini, alza lo sguardo e solo in quel momento si accorge che il campo da calcio è ancora deserto, anzi, che non esiste più: le porte sono state divelte, le linee di gesso bianco cancellate, gli spalti – se mai sono esistiti – abbattuti. Non c’è pubblico in attesa, né avversarsi che si riscaldano a bordocampo.

Dopo un attimo di smarrimento, il numero 5 con la fascia di capitano al braccio avanza verso di me, mi attraversa e continua a camminare con passo lento e regolare verso il centro del paese. Sono stanco, ho solo voglia di una doccia e di qualche birra, ma decido di seguirlo. E quando arriviamo nella piazza compresa tra due chiese, quello che sembra un museo e l’unico bar in vista, li vedo.

Sono i fantasmi dei minatori di Raibl, una moltitudine, quanti ne conteneva le viscere del monte Re fino agli anni Ottanta. Alcuni escono dalla severa facciata triangolare della nuova chiesa di Sant’Anna, uno sfregio architettonico in cemento armato contro il quale sono puntati i cannoni dell’adiacente museo storico-militare delle Alpi Giulie, come a volerla abbattere. L’edificio sacro — che mi fa pensare a quella definizione, “gotico-stalinista”, letta tanti anni fa su una guida della Normandia per descrivere la cattedrale di Le Havre — dopo il terremoto del 1976 ha preso il posto dell’omonima, ben più piccola e aggraziata cappella che le sta di fronte, quasi timorosa. E mentre osservo i minatori scendere i gradini non riesco a non pensare a come in fatto di edifici religiosi il gusto dei moderni architetti sia peggiorato rispetto ai loro predecessori, fino a raggiungere derive patologiche come quella che ho davanti agli occhi.

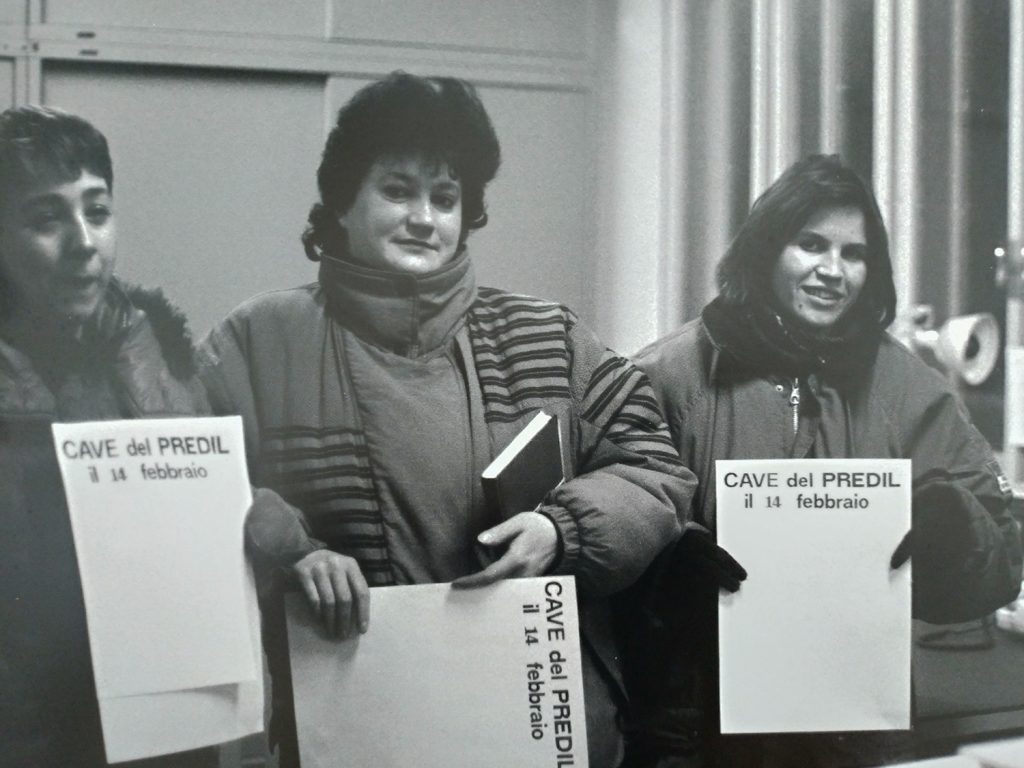

Altri minatori affollano i tavolini all’aperto del bar, altri ancora si incamminano verso il lago di Predil, distante pochi chilometri, per trascorrere una giornata di relax con la famiglia. Riconosco alcuni dei volti che tra qualche ora osserverò più da vicino nell’ultima sala del Museo della tradizione mineraria, immortalati da Danilo De Marco durante l’occupazione del 1991, anno in cui il giacimento venne definitivamente chiuso.

A quella sala arriverò dopo un tour nel Miniera Lab che, di stanza in stanza, accompagna il visitatore in un mondo scomparso, oggi impossibile anche solo da immaginare, eppure distante solo qualche manciata di decenni.

Un tempo il palazzo in cui mi trovo era la sede degli uffici della direzione della miniera e tutto ciò che vedo è rimasto come allora: la cassaforte in legno che conteneva i soldi destinati alla paga dei minatori; le macchine da scrivere Electa utilizzate per la documentazione; il biliardo dedicato allo svago di operai e impiegati nei locali del dopolavoro. E poi i libri della biblioteca, la lista dei brani “ballabili” accanto al juke-box, il listino prezzi del bar e addirittura quello di un vero e proprio cinema.

Mi piace questo museo: sobrio e essenziale, racconta un mondo perduto senza cedere all’autocompiacimento nostalgico.

I pannelli espositivi spiegano che la configurazione attuale della miniera, considerata per lungo tempo uno dei principali giacimenti piombo-zinciferi dell’intero arco alpino, risale agli inizi del Novecento e che a metà degli anni Cinquanta vi lavoravano più di 1100 dipendenti, saliti di quasi 200 unità nel decennio successivo. Che lo zinco e il piombo si ricavano dalla lavorazione di due minerali, la blenda e la galena, e che il buonissimo piatto della Laveria che questa sera ordinerò per cena alla Locanda del Minatore — una zuppa leggermente piccante con fagioli, salsiccia e pomodoro — prende il nome da una di queste, necessaria a separare il minerale puro dalla roccia attraverso una serie di lavaggi nell’acqua e di trattamenti chimici. E che l’ultima sala, chiamata degli “Uomini liberi”, è un omaggio a chi tentò di opporsi all’inevitabile chiusura della miniera, diventata antieconomica e perciò smantellata insieme a un’intera comunità.

I volti di quella gente — i minatori sepolti sottoterra per 17 giorni e fuori, ad attenderli e sostenerli, i loro cari: padri e madri, compagne e mogli, figli e semplici concittadini — sono gli stessi che ho visto uscire dalla chiesa o seduti ai tavolini del bar. E proprio uno di loro, l’uomo con barba e caschetto bianco ritratto sotto la scritta SPARARE durante i giorni dell’occupazione, mi chiede se voglio visitare quello che un tempo era il suo luogo di lavoro. Non aspettavo altro. «Però mettiti qualcosa di pesante» mi dice. «Dentro ci sono 6 gradi e un tasso di umidità del 95 per cento».

Mentre seguo la mia guida lungo il cunicolo d’ingresso del Parco internazionale geominerario, provo a immaginare una giornata di lavoro e fatica nel cuore di questa montagna piena d’acqua, ma non ci riesco perché il suo racconto, pur preciso e dettagliato, tratteggia immagini così distanti dalla mia esperienza che fatico a tradurle in qualcosa di definito e credibile.

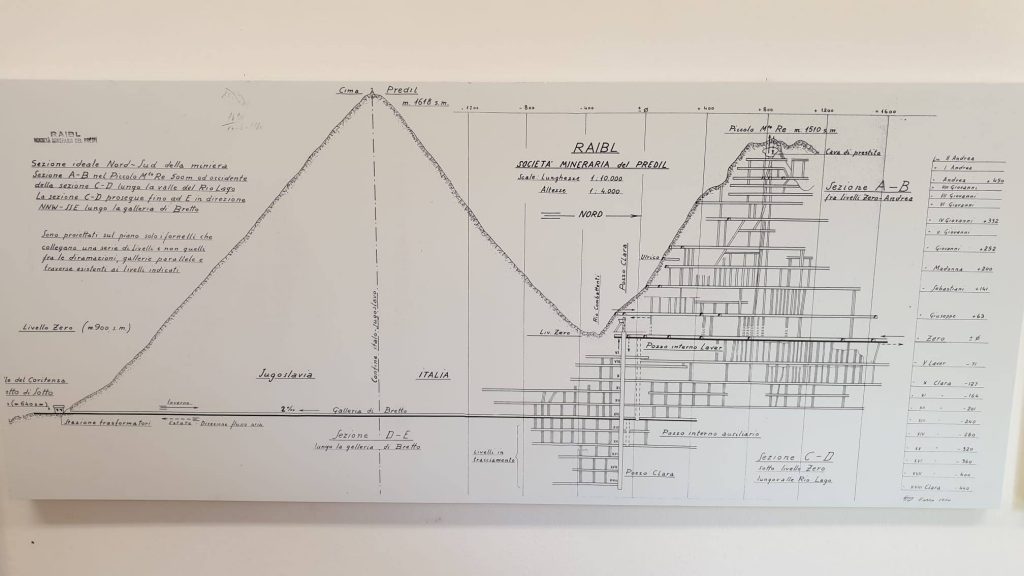

Le gallerie scavate all’interno della montagna, mi dice, si sviluppano per 130 chilometri e sono distribuite su 19 livelli — 7 sopra la nostra testa e 12 sotto i nostri piedi, a intervalli regolari di 40 metri — fino a raggiungere una profondità di 500 metri rispetto al livello zero in cui ci troviamo (posto a 900 metri s.l.m.). I minatori si spostavano da un livello all’altro servendosi di due ascensori idraulici, oppure, nel malaugurato caso di un guasto, attraverso un’irreale piramide di ripide scale che, mentre la intravedo nel buio attraverso una botola nel terreno, mi ricorda le più ardite incisioni di Maurits Cornelis Escher. Tra una galleria e l’altra, un sistema di oltre mille cunicoli, detti “fornelli”, consentiva il passaggio del materiale estratto, raccolto in vasche conficcate nella roccia e trasportato lungo le gallerie su carrelli in ferro trainati dai muli o spinti dai minatori.

«Sembra strano, lo so, ma qui dentro si respira aria buona» mi spiega l’uomo. «La roccia trattiene le particelle di polvere e fa di queste galleria un luogo adatto alla speoterapia, indicata per chi soffre di problemi respiratori». È l’ultima cosa che mi sarei aspettato di sentire. Tutto quello che vedo non ha nulla di salutare, però è vero: l’aria qui dentro è leggera.

Saliamo su un trenino a tradizione elettrica che corre sui binari a pochi centimetri dalle pareti rocciose, fino ad arrivare a una cappella dedicata a Santa Barbara che ogni 4 dicembre, anche oggi, ospita i fedeli per una messa sotterranea in onore della protettrice dei minatori.

«Sotto di noi, a 240 metri di profondità, in corrispondenza del tredicesimo livello, parte la galleria di Bretto» continua a raccontare la mia guida. Ricordo di averne letto il pannello informativo pochi minuti fa: un tunnel lungo 4.844 metri, per due e mezzo di larghezza e due di altezza, che collega Cave del Predil al paese sloveno di Log pod Mangartom (Bretto in italiano), sul versante opposto del passo. Una breccia sotterranea nella futura Cortina di ferro costruita tra l’agosto del 1899 e il giugno del 1905 per consentire lo smaltimento delle acque circolanti nei livelli inferiori della miniera, e poi ampliata durante la prima guerra mondiale, tanto che da lì, si stima, durante la Grande guerra transitarono qualcosa come 447.000 uomini e 240.000 tonnellate di armi e viveri. Il richiamo all’ex Jugoslavia mi provoca un senso di vertigine simile a quello provato durante la visita a un’altra opera avveniristica scavata dentro la montagna. Vertigini, umidità, sete e fame: è ora di tornare in superficie.

Di nuovo all’aria aperta, le nuvole basse e lattiginose mi bruciano gli occhi. L’ora scarsa che ho trascorso nel cuore della montagna la moltiplico per 8 (le ore di una giornata di lavoro), il numero che ottengo per 5 (i giorni lavorativi di una settimana), poi per 30 (i giorni di un mese), per 12 (i mesi di un anno) e infine per 25 (gli anni medi di una vita di lavoro per un minatore). Ci aggiungo la fatica quotidiana, il rischio di malattie e incidenti, la prospettiva di un’esistenza trascorsa sottoterra e ottengo qualcosa di impensabile.

La mia guida barbuta è scomparsa all’improvviso, come John Rambo e Liam Crowen prima di lui. Rimasto solo, mi siedo su una panchina davanti a un vecchio carrello arrugginito con su scritto il saluto che i minatori si scambiavano a fine turno: GLÜCK AUF RAIBL (“Buona fortuna, Raibl”). Osservo la grande lastra di cemento inclinata accanto all’ingresso del parco minerario, decorata da due martelli incrociati di colore rosso. Un gruppo di bambini la usa come rampa di lancio per tentare qualche trick con lo skateboard o la bicicletta.

Tutto intorno spuntano un po’ ovunque piccoli fiori gialli, forse gli stessi di cui parla un articolo del Post che leggerò tra qualche giorno e che mi colpirà per una curiosa coincidenza. Racconta che in un futuro non troppo lontano, un metodo alternativo (e complementare all’industria mineraria) di procurarsi metalli potrebbe ricorrere alle piante, perché circa 700 delle 320.000 specie conosciute al mondo «sono in grado di assorbire dal terreno e trattenere significative quantità di metalli, senza risentire di effetti negativi. Per questa loro caratteristica, sono definite “iperaccumulatrici”. Sono ad esempio il salice, il girasole o l’alisso giallo (Alyssum murale), una pianta erbacea con fiori gialli che cresce anche in Italia ed è in grado di assorbire fino a 16,9 grammi di nichel per chilogrammo».

Mi alzo dalla panchina, raccolgo un mazzetto di fiori gialli e mi incammino verso la locanda, dove spero di incontrare di nuovo tutti i miei fantasmi. Buona fortuna, Raibl.