19 settembre 1995 — Pluribus Unabomber

Oggi, ma un quarto di secolo fa, il Washington Post decideva di pubblicare Industrial Society and Its Future, il manifesto politico dell’ecoterrorista noto con il nome in codice Unabomber.

Qualche mese più tardi, quando l’uomo più ricercato d’America venne catturato dopo diciotto anni di indagini con l’accusa di essere l’esecutore di sedici attentati dinamitardi, scoprimmo che dietro quell’enigmatica sigla si nascondeva il cinquantaquattrenne Thedore John Kaczynski, il cui profilo biografico ci incollò per settimane alle pagine dei giornali e agli schermi dei televisori.

Nato il 22 maggio 1942 da una coppia di immigrati polacchi, fin dalla giovane età Ted si era rivelato un prodigio della matematica, tanto da entrare a Harvad a soli sedici anni e laurearsi a venti. Cinque anni più tardi, dopo aver conseguito il dottorato alla University of Michigan, Kaczynski veniva assunto dal dipartimento di Scienze matematiche di Berkeley, in qualità di assistant professor, ma solo due anni dopo, all’improvviso e senza spiegazioni, abbandonava l’insegnamento per ritirarsi in una capanna ai margini della cittadina di Lincoln, nel Montana, e vivere nel bosco da eremita, senza luce elettrica né acqua corrente, dedicandosi a quella che di lì in avanti sarebbe stata la missione della sua vita: contrastare l’inesorabile (e per l’uomo letale) avanzata del progresso tecnologico attraverso la fabbricazione di pacchi-bomba artigianali spediti via posta all’indirizzo dei presunti responsabili di quella deriva.

All’epoca dei fatti, questi pochi dettagli ci bastarono per giudicare la vicenda di Kaczynski tra le più incredibili che avessimo mai sentito, la sceneggiatura fatta e finita di quello che sarebbe diventato un capolavoro del cinema. In verità quel film tanto atteso non fu mai girato (ma una serie tv sì, e pure molto rigorosa e accurata), nonostante qualcuno, ne siamo convinti, ci abbia pensato più che seriamente. Eppure, a distanza di venticinque anni e dopo aver letto/sentito/visto tante altre storie, rimaniamo dello stesso parere: la storia di Unabomber continua a parlare al lato più oscuro dell’animo umano.

Da quel 3 aprile 1996, il giorno dell’arresto di Kaczynski, cominciammo a leggere qualsiasi cosa venisse pubblicata sull’argomento, a partire proprio da quel manifesto che, qualche mese prima, era stato oggetto di un dibattito mediatico con pochi precedenti nella storia del giornalismo americano.

Nel giugno del 1995 l’imprendibile e silente Unabomber indirizzava a due tra i maggiori quotidiani degli Stati Uniti, il New York Times e il Washington Post, i termini di quello che a tutti gli effetti si configurava come un ricatto: la pubblicazione del saggio La società industriale e il suo futuro in cambio della promessa di interrompere la serie di attentati che fino a quel momento avevano provocato tre morti e ventitré feriti. Con tanto di ultimatum: novanta giorni di tempo, al termine dei quali l’ecoterrorista, se non accontentato, avrebbe spedito un nuovo pacco-bomba.

La domanda si poneva in tutta la sua disperata ovvietà: il quarto potere, colonna portante della giovane democrazia statunitense, avrebbe dovuto accettare o meno il ricatto di un assassino? Di farsi portavoce e cassa di risonanza del delirio di uno squilibrato? E se sì, con quali conseguenze?

La faccenda ci appassionò particolarmente perché anche il giornalismo italiano aveva vissuto, nel recente passato, un tormento analogo. Tra il 1980 e il 1981 le Brigate rosse avevano rapito il magistrato Giovanni D’Urso, direttore dell’Ufficio terzo della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, subordinandone il rilascio alla pubblicazione sui più importanti quotidiani nazionali dei comunicati emessi dai brigatisti detenuti nelle carceri speciali di Palmi e Trani. Ricatto che aveva provocato una vera e propria crisi di nervi nelle redazioni e che si era concluso con una spaccatura del fronte della stampa tra favorevoli e contrari alla pubblicazione (che alla fine avvenne, consentendo quindi la liberazione dell’ostaggio).

Negli Stati Uniti il dibattito, pur ugualmente drammatico e lacerante, portò a una decisione più condivisa, annunciata il 19 settembre 1995 attraverso un comunicato congiunto di Donald E. Graham e Arthur O. Sulzberger Jr, editori rispettivamente del NYT e del WP:

Per tre mesi il Washington Post e il New York Times hanno esaminato insieme la richiesta di una persona nota come Unabomber di cui pubblichiamo un manoscritto di 35mila parole. Se non l’avessimo fatto, l’autore di questo documento minacciava di mandare una bomba ad una destinazione non specificata con l’intento di uccidere. Dall’inizio, i due giornali si sono strettamente consultati se pubblicare o meno il documento sotto la minaccia della violenza. Ci siamo consultati anche con le autorità. Sia il ministro della Giustizia che il direttore dell’Fbi ci hanno ora consigliato di pubblicarlo per ragioni di pubblica sicurezza e noi abbiamo deciso di farlo. Dunque, le copie del manoscritto originale di Unabomber sono state distribuite con il Washington Post di oggi. La decisione di pubblicare il documento è stata presa di comune accordo dai due giornali e divideremo il costo della pubblicazione. Il documento è stato stampato dal Post, che ha la capacità tecnica di distribuire una sezione separata di tutte le sue copie quotidianamente.

Quella che apparì a tutti una vittoria dell’ecoterrorista, in realtà si tramutò nell’inizio della sua sconfitta. Proprio la pubblicazione del saggio, infatti, convinse definitivamente David Kaczynski, fratello minore di Ted (e autore, nel 2016, di un bellissimo libro sulla vicenda che, da quel che ne so, non è mai stato tradotto in Italia), che dietro il nome in codice Unabomber si nascondesse quel fratello che non vedeva dal 1990. E una volta raccolto un numero di indizi sufficienti a sostenere la sua tesi grazie al lavoro dell’investigatrice privata Susan Swanson, David, con la mediazione del funzionario Tony Bisceglie, contattò l’Fbi e ne indirizzò le indagini verso il fratello.

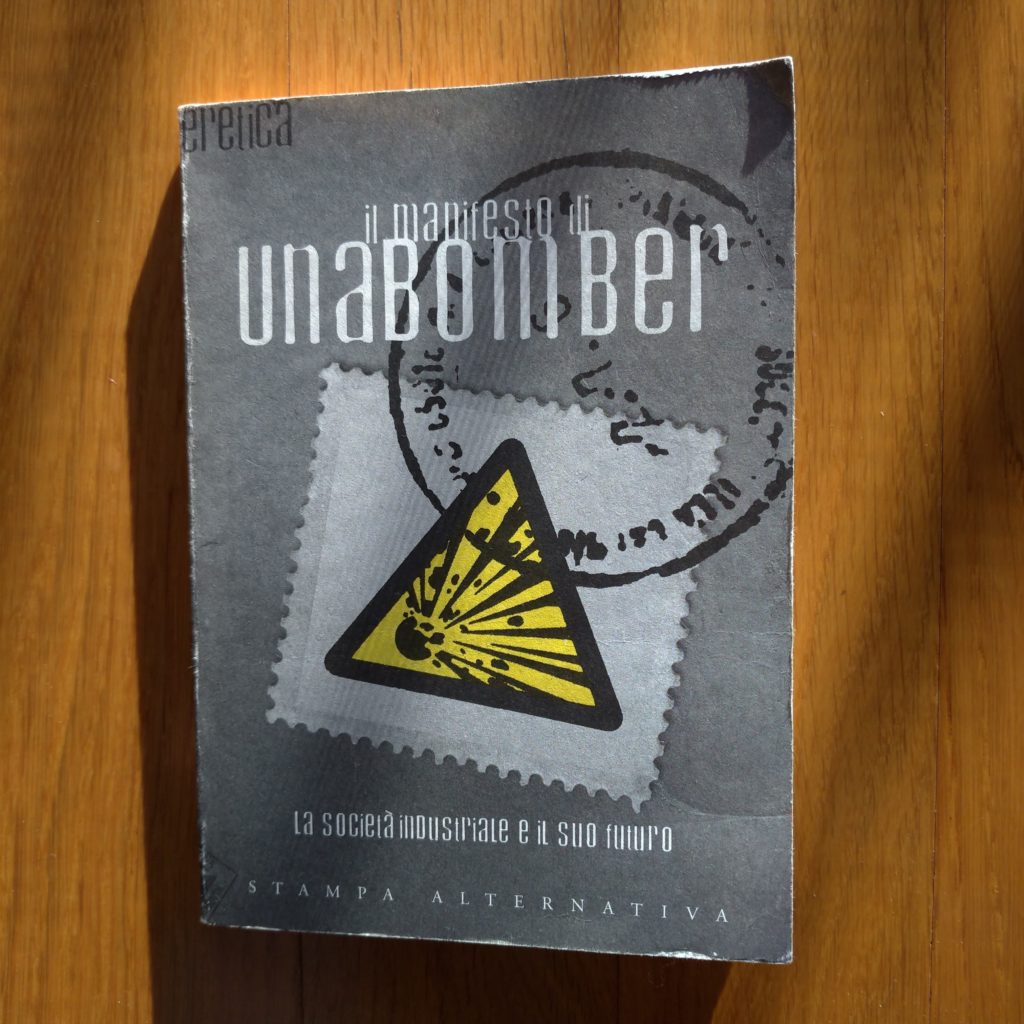

Leggemmo per la prima volta integralmente il manifesto di Unabomber nell’inverno del 1997, grazie alla traduzione italiana, pubblicata da Stampa Alternativa e scovata in una piccola libreria libertaria di Trieste, di The Unabomber Manifesto. Industrial Society & Its Future, una sorta di edizione critica del saggio edita dalla casa editrice Jolly Roger Press di Berkeley.

La società industriale e il suo futuro è la piattaforma teorica (mirabilmente riassunta qui) di una rivoluzione che, precisa Kaczynski, non è politica, poiché il suo obiettivo è «rovesciare non i governi, ma i princìpi economici e tecnologici» su cui si fonda la società contemporanea. È un testo scritto in prima persona plurale, composto da 232 paragrafi numerati, contrassegnati da un titolo, raggruppati in 26 capitoli e preceduti da una introduzione che attacca così:

1_La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state un disastro per la razza umana. Esse hanno incrementato a dismisura l’aspettativa di vita di coloro che vivono in paesi “sviluppati” ma hanno anche destabilizzato la società, reso la vita insignificante, assoggettato gli esseri umani a trattamenti indegni, diffuso sofferenze psicologiche (nel Terzo mondo anche fisiche), inflitto danni notevoli al mondo naturale. Il continuo sviluppo della tecnologia peggiorerà la situazione. Essa sicuramente sottometterà gli esseri umani a trattamenti sempre più abbietti, infliggerà al mondo naturale danni sempre maggiori, porterà probabilmente a una maggiore disgregazione sociale e sofferenza psicologica e a incrementare la sofferenza fisica nei paesi “sviluppati”.

Da qui in avanti Kaczynski — «un uomo solo, in guerra con il mondo» scrive Antonio Troiano nella prefazione al Manifesto di Unabomber — procede inesorabile a declinare la sua denuncia contro le categorie a lui più invise, ree di aver contribuito all’allontanamento dell’uomo dallo stato di natura: il mondo accademico, prima di tutto (da cui le lettere UN, iniziali di university, del nome in codice affibbiatogli dall’Fbi), rappresentato da docenti e ricercatori in ambito scientifico, vendutisi per quattro denari alle multinazionali del pseudo-progresso; poi le compagnie aeree (da cui la A di airline), colpevoli di avere smantellato i confini del mondo, ormai ridotto a un cortile, favorendo la scomparsa delle identità e causando enormi danni ambientali; e ancora, i dirigenti delle aziende della new economy, che finanziano la creazione di strumenti letali per l’umanità spacciandoli per armi del progresso; e i funzionari dell’amministrazione pubblica, di ogni ordine e grado, accusati di negligenza e lassismo nella loro funzione di controllo.

Donne e uomini diversissimi per estrazione sociale, credo politico, stile di vita e condizione economica, ma che agli occhi di un uomo «animato da un odio profondo, incontenibile per la tecnologia» apparivano come i fautori e promotori di un’ideologia del progresso ormai non più riformabile. «Non facciamoci illusioni circa la possibilità di creare una nuova forma ideale della società» avvisa Kaczynski. «Il nostro obiettivo è solo quello di distruggere la forma attuale della società».

Quando i cattivi di turno hanno la sfacciataggine di motivare i loro crimini attraverso un apparato teorico, accade in genere che i buoni, oltre che a rinchiuderli in galera, cerchino anche di delegittimarne il pensiero, così da scongiurare il rischio che la società ne venga infettata. E quest’opera di delegittimazione, per certi versi anche comprensibile, assume tratti ancora più radicali quando il cattivo di turno appartiene alla categoria dell’eversore (o, a seconda delle sensibilità, del terrorista).

Medesima sorte toccò all’elaborazione teorica di Unabomber, definita da più parti autentica spazzatura ideologica, un miscuglio di vecchie tesi anarcoidi mescolate ai proclami dell’ambientalismo radicale più ottuso, con quel pizzico di pura follia de-ideologizzata a rendere tutto ancora più incendiario.

C’è da aggiungere, però, che nel caso di La società industriale e il suo futuro — forse anche in virtù del nobile retroterra accademico del suo autore — la delegittimazione non fu così unanime e condivisa, al contrario: nei mesi successivi alla pubblicazione del documento sul Washington Post, la rete, a quei tempi ancora agli albori, diede prova del fatto che le parole dell’ecoterrorista un certo fascino lo esercitavano, soprattutto in quegli ambienti culturali nordamericani e, a maggior ragione, europei verso i quali lo stesso Kaczynski, paradossalmente, avrebbe scatenato la sua furia.

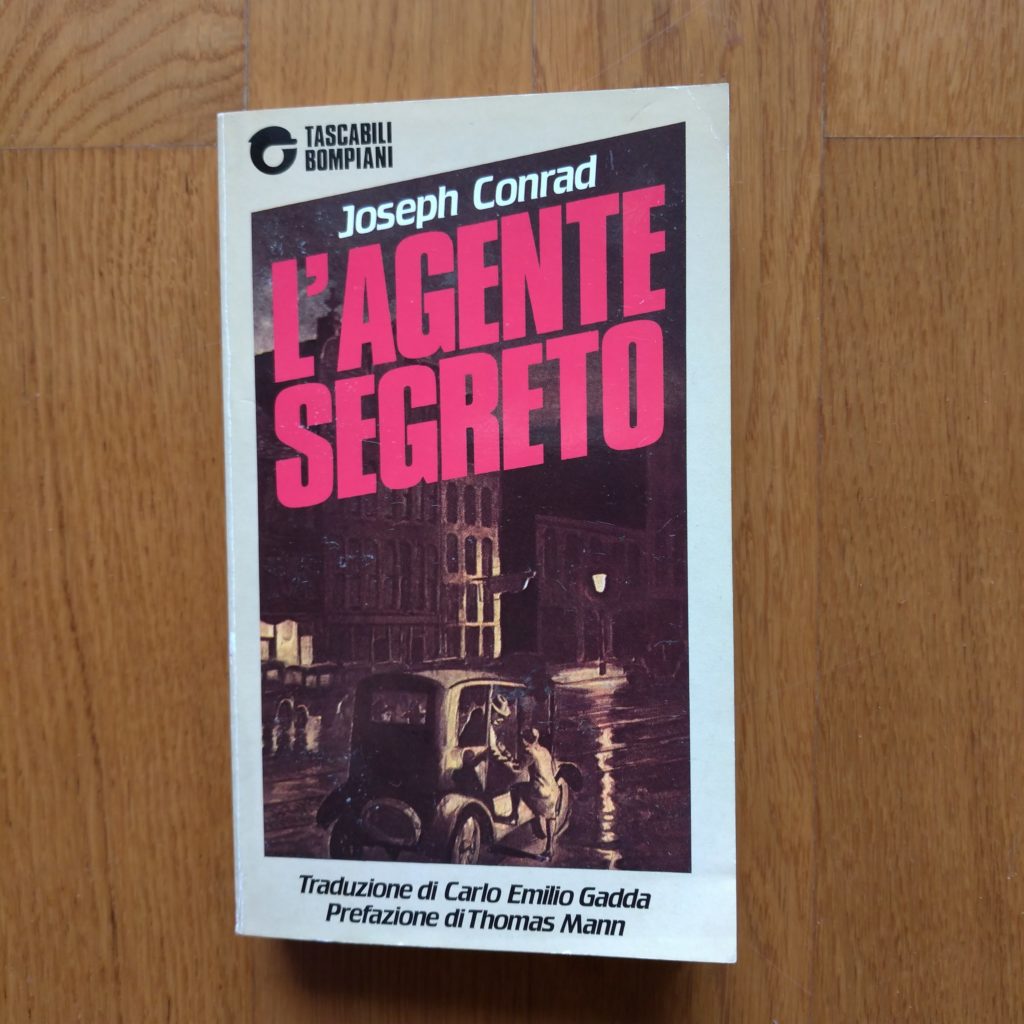

E più dalle indagini emergevano dettagli, più prendeva corpo il mito del bombarolo criminale, certo, ma in fondo in fondo anche un po’ guru e filosofo, e capace, tra mille sciocchezze e banalità, anche di qualche intuizione. Tra quei dettagli uno dei più citati riguarda un romanzo che abbiamo molto amato in gioventù, L’agente segreto di Joseph Conrad, pubblicato nel 1953 da Bompiani nella traduzione di Carlo Emilio Gadda e con la prefazione di Thomas Mann; forse il primo romanzo che si interrogava sulla natura del terrorismo politico, e su come esso può essere utilizzato, in maniera più o meno consapevole, per scardinare o, al contrario, rafforzare l’ordine costituito. Dopo il suo arresto, Kaczynski chiese il permesso di tenerne in cella una copia nonostante, parole sue, lo avesse già letto una dozzina di volte. Anche in virtù, probabilmente, di passaggi come questo:

Ho sempre sognato una banda di uomini decisi ad abbandonare ogni scrupolo nella scelta dei mezzi, forti abbastanza da darsi il nome di distruttori e liberi da quella macchia di rassegnato pessimismo che corrode il mondo: nessuna pietà per nessuno sulla Terra, inclusi se stessi e la morte arruolata per il bene e al servizio dell’umanità.

A parlare è Karl Yundt, “il vecchio terrorista” del gruppo anarchico di Adolf Verloc, l’agente segreto incaricato dall’ambasciata britannica di favorire un atto terroristico contro l’Osservatorio di Greewich, così da esasperare l’indignazione dell’opinione pubblica inglese e consentire al governo britannico di agire senza troppi scrupoli contro i suoi oppositori politici (socialisti e anarchici, in primis).

Strategia che sembra dire qualcosa anche a proposito della storia italiana recente.

A riprova della simpatia destata in certi ambienti culturali dal pensiero di Kaczynski, ci fu anche chi azzardò audaci accostamenti, evocando, per esempio, il nome di H.D. Thoreau, il profeta americano dell’ecologia, o quello di Martin Heidegger (ma forse solo per via della somiglianza tra la baracca del Montana e la baita di Todtnauberg), o addirittura quello di Raskolnikov, l’affascinante e visionario assassino di Delitto e castigo.

Quest’ultima suggestione fu opera della scrittrice Cynthia Ozick, che in un saggio pubblicato sulla prestigiosa rivista The New Yorker, non a caso intitolato “Dostoevskij’s Unabomber”, definiva Kaczynski un «criminale filosofico di eccezionale intelligenza, spinto a commettere un omicidio da un idealismo senza compromessi. Il suo sogno era una terra verde e piacevole liberata dalla maledizione della proliferazione tecnologica».

Poco meno di due anni prima, sempre sul New Yorker era già apparso un articolo dedicato a Kaczynski, questa volta firmato da Daniel J. Kevles, con un titolo (“E pluribus Unabomber”) e un sottotitolo (“There’s a Little of Him in Us All”) altrettanto provocatori (senza considerare che la medesima provocazione sarebbe stata rilanciata qualche anno più tardi da un’altra virtuosa rivista, il Time, grazie a un pezzo di Robert Wright che inizia così: «There’s a little bit of the Unabomber in most of us. We may not share his approach to airing a grievance, but the grievance itself feels familiar»).

Scriveva Kevles:

Unabomber è considerato un terrorista solitario, ma non è l’unico ad essere insoddisfatto della società industriale. C’è stata a lungo una sorta di tensione di Unabomber nell’ambivalenza dell’Occidente riguardo alla scienza e alla tecnologia che gli hanno dato così tanto potere. Dagli anni Settanta, l’accusa si è allargata fino a comprendere le tecnologie dell’informazione e della vita, compresi i settori all’avanguardia dell’informatica e della genetica molecolare. La tecnologia è ora accusata non solo per i suoi drammatici disastri ‒ Three Mile Island e Chernobyl, Bhopal e la Exxon Valdez ‒ ma anche per l’insidiosa e alienante sostituzione della conversazione e della comunità con il guardare la televisione e la navigazione in rete.

Insomma, qualcosa di Unabomber, magari non nella prassi quanto piuttosto nella teoria, sarebbe presente in ciascuno di noi, che almeno una volta nella vita — magari al chiuso del nostro mesto ufficio o imbottigliati nel traffico della tangenziale — abbiamo vagheggiato un ritorno alle origini di waldeniana memoria, contemplando o meno, a seconda dell’indole di ciascuno, anche il ricorso alla violenza. Noi che, tra i tanti assunti sciatti e semplicistici del manifesto di Unabomber, siamo anche in grado di distinguere quel che contiene di autentico, soprattutto ora che, in piena emergenza climatica, la Terra brucia davvero.

Si prendano, per esempio, i paragrafi 46 e 47:

Noi attribuiamo le problematiche sociali e psicologiche della società moderna al fatto che essa richiede alla gente di vivere in condizioni radicalmente differenti da quelle in cui la razza umana si è evoluta, e di comportarsi in modo tale da entrare in conflitto con modelli di comportamento che la razza umana sviluppò durante la sua evoluzione.

Tra le anomalie presenti nella società industriale moderna vi sono l’eccessiva densità della popolazione, l’isolamento dell’uomo dalla natura, l’eccessiva rapidità dei cambiamenti sociali e il crollo delle comunità naturali di piccole dimensioni, per esempio le famiglie allargate, il villaggio o le tribù.

Se fossero stati scritti da un docente del Mit e pubblicati sul suo profilo Twitter, farebbero probabilmente incetta di “mi piace” e ricondivisioni. Così come è altrettanto probabile che i lettori di un autore di massa come Michel Houellebecq apprezzerebbero il paragrafo 74, che sembra copiato di sana pianta da uno dei suoi romanzi:

Noi stiamo sostenendo che l’ossessione dell’uomo moderno per la longevità, per mantenere il vigore fisico e l’attrattiva sessuale a un’età avanzata, è un sintomo di incompiutezza derivante dal mancato processo per il potere. La “crisi di mezza” età è esattamente questo. Lo stesso dicasi per la mancanza di interesse verso la procreazione che è piuttosto comune nelle società moderne ma quasi del tutto inesistente nelle società primitive.

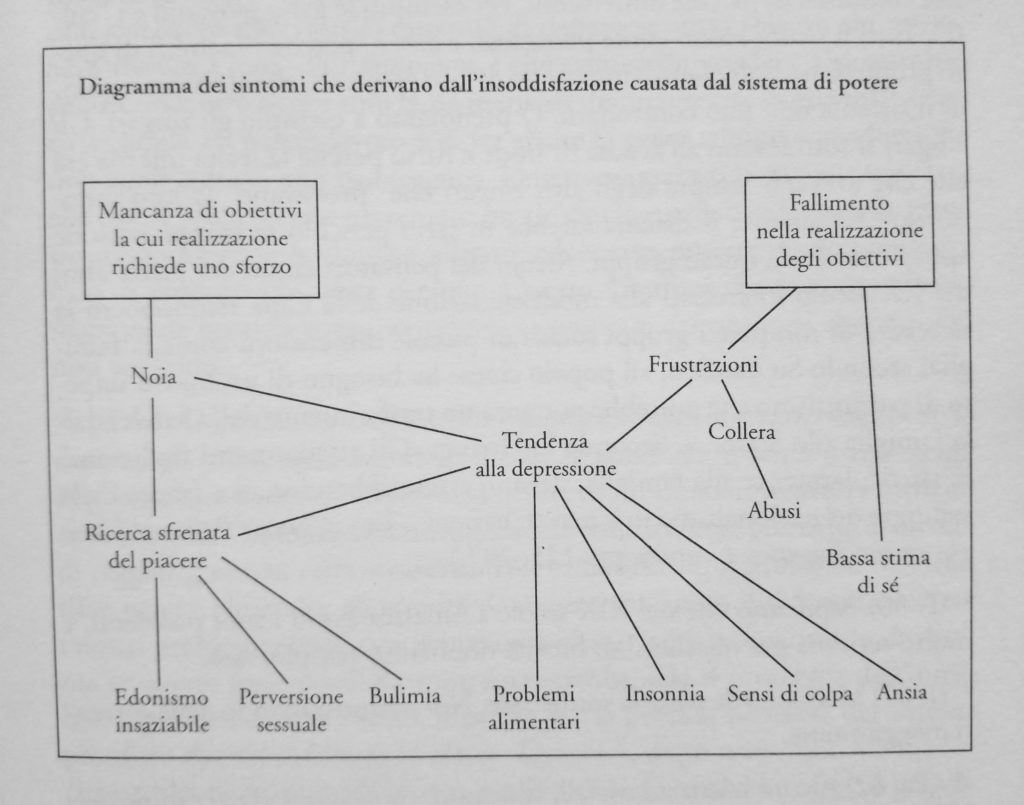

E che dire, infine, dello schemino inserito da Unabomber tra le note a piè di pagina del suo manifesto, e intitolato “Diagramma dei sintomi che derivano dall’insoddisfazione causata dal sistema di potere”?

Kaczynski se ne serve per semplificare uno dei concetti centrali del suo pensiero, il meccanismo alla base del crollo emotivo dell’uomo contemporaneo, innescato da quella che lui definisce insoddisfazione del processo di potere: ossia l’incapacità/impossibilità dell’individuo moderno di assumere egli stesso le decisioni che governano la sua vita, non per un accidente o per la sadica volontà di arroganti burocrati, ma perché «la regolazione delle nostre vite da parte delle grandi strutture è necessaria al funzionamento della società industriale-tecnologica. Il risultato è un senso di impotenza nelle persone comuni».

La maggior parte degli individui, quindi, è incapace di influenzare in giusta misura le più importanti decisioni che colpiscono la loro vita. In una società tecnologicamente avanzata non vi è alcun modo per rimediare a ciò. Il sistema cerca di “risolvere” il problema usando la propaganda, per far sì che la gente voglia le decisioni che sono state prese per loro, ma anche se questa soluzione fosse un successo completo nel far sentire meglio queste persone essa sarebbe degradante.

Ogni volta che lo guardiamo, quello schemino, ci viene il sospetto che alcune delle parole che vi compaiono — noia, senso di colpa, ansia, frustrazione, collera, fallimento, mancanza di obiettivi… — facciamo ormai parte del lessico comune, quotidiano, in una misura che forse è sfuggita un po’ di mano. Come se quel malessere lo avessimo talmente interiorizzato e laicizzato da farne discorso da bar anziché da seduta analitica. Come se pensassimo di poter maneggiare quelle parole con disinvoltura, senza che sia più necessaria la mediazione di uno specialista. Come se, nonostante i ventiquattro anni di detenzione che sta scontando nel carcere ADX di Florence, Colorado, il detenuto 04475–046 Thedore John Kaczynski continuasse davvero a tormentare la coscienza piccolo-borghese dell’uomo occidentale. Risultato di cui, probabilmente, andrebbe molto fiero.