28 marzo 1980 — Via Fracchia 12

Quarant’anni fa, alle 4.10 di notte, sei carabinieri del reparto speciale Antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa facevano irruzione nell’appartamento al civico 1 di una palazzina in via Umberto Fracchia 12, nel quartiere Oregina di Genova, abitato da quattro militanti delle Brigate rosse: Lorenzo Betassa (Antonio), Riccardo Dura (Roberto), Annamaria Ludmann (Cecilia) e Piero Panciarelli (Pasquale).

I tre uomini e la donna venivano uccisi, mentre il carabiniere Rinaldo Benà rimaneva ferito a un occhio.

Alle 9 di quella stessa mattina, dopo che l’agenzia Ansa ha già divulgato tre stringati ma puntuali flash sulla notizia, il comando generale dell’Arma diffonde un comunicato che per tutta la settimana successiva coinciderà con l’unica ricostruzione ufficiale dell’accaduto. Perché i giornalisti che si precipitano in via Fracchia pochi minuti dopo il primo lancio dell’Ansa, avvenuto alle 6.35, sono tenuti a distanza dal luogo, e a malapena riescono a scorgere le quattro bare che vengono issate sui carri funebri e i grossi sacchi neri caricati su un pulmino dei carabinieri, contenenti probabilmente i «numerosi documenti che potrebbero essere di notevole interesse» rinvenuti all’interno dell’appartamento. «Quando fuori dal condominio di via Fracchia giungono le auto della Digos sono costrette a rientrare in Questura» scrive l’inviato del Corriere della Sera Antonio Ferraris. «A dieci metri dalla casa c’è un cordone insuperabile». Talmente insuperabile da non lasciar passare nemmeno l’autorità giudiziaria, che accederà ai locali del civico 1, insieme alla stampa, solo l’8 aprile, tre giorni dopo aver ricevuto un dettagliato rapporto dei carabinieri.

Il primo nome delle quattro vittime a trapelare è quello di Annamaria Ludmann, figlia degli intestatari dell’appartamento (una coppia di profughi fiumani). Nome di battaglia Cecilia, Annamaria è un’insegnante di francese di trentatré anni, la cui identità eversiva è sconosciuta alle forze dell’ordine. Probabilmente si tratta di una semplice basista, di sicuro una militante che non ha mai partecipato prima a un’azione di rilievo.

Gli altri due nomi emersi nei giorni successivi identificano i cadaveri di Lorenzo Betassa, ventotto anni, operaio della Fiat Mirafiori e dirigente di primo piano delle Br, e di Piero Panciarelli, venticinque anni, operaio della Lancia di Chivasso (To) e uomo della colonna torinese trasferitosi a Genova dopo essere sfuggito alla cattura nel gennaio del 1979.

Per conoscere l’identità della quarta vittima, invece, sarà necessaria una telefonata all’Ansa delle Brigate rosse: si tratta di Riccardo Dura, trent’anni, ex militante di Lotta Continua, operaio presso l’Italsider di Cormigliano (Ge) e membro del comitato esecutivo delle Br. Dura ha partecipato ad alcune tra le azioni armate più rilevanti messe a segno dalla colonna genovese, tra cui gli omicidi del procuratore Francesco Coco (8 giugno 1976) e del sindacalista Guido Rossa (24 gennaio 1979, in via Ischia, a poche centinaia di metri da via Fracchia). Delle quattro vittime, pare fosse l’unico che non viveva nell’appartamento, bensì presso un alloggio in via Zella 11, nel quartiere Rivarolo, di proprietà della settantatreenne Caterina Picasso, simpatizzante delle Brigate rosse che verrà arrestata il 10 ottobre di quell’anno.

È soprattutto su Dura che si concentra l’attenzione della stampa dei giorni successivi. Ne viene raccontato anche il funerale, che desta impressione perché a dare l’ultimo saluto al giovane non si presenta nessuno, solo la mamma. Mamma a cui nel già lontano 1970 il figlio, non ancora brigatista ma semplice militante di Lotta Continua, aveva indirizzato una lettera che il Corriere della Sera pubblica una settimana dopo la sua morte:

Vedi mamma, la vita è dura e amara e ci rende come bestie e ognuno deve reagire in qualche modo per non diventare matto. C’è chi si ubriaca, come faceva mio padre, c’è chi si droga, chi si dà alla pazza gioia, chi crede in Dio, e si attacca alla religione e poi c’è anche chi è debole e non ce la fa, e allora ruba e ammazza. La colpa che ti attribuivo era quella di avermi soffocato col tuo affetto, io capisco il tuo desiderio che non mi mancasse mai nulla, che non facessi esperienze sgradevoli e a mie spese, mi hai fatto crescere senza il senso della responsabilità. Hai impedito alla mia personalità di svilupparsi, in poche parole intendo l’educazione della vita, il sapere affrontare la vita da uomo e non da femminuccia, un Riccardo uomo cosciente e responsabile di quel che faceva. […] Riesco a capire che questa vita è un fallimento, non riesco invece a rifarmi un’esistenza e ho paura che in futuro la mia vita sarà un inferno.

Con il passare dei giorni, cresce il nervosismo della stampa, ancora relegata ai margini e tenuta lontana dal luogo della tragedia. Il primo aprile, il quotidiano genovese Il Secolo XIX scrive:

A distanza di quattro giorni, il silenzio imposto sulla sparatoria di via Fracchia e il riserbo categorico su una tragedia che ha il peso di quattro morti e un ferito grave appaiono inaccettabili. L’immagine di una magistratura disinformata, di giornalisti seccamente respinti, di un governo che non riferisce, di forze politiche che non chiedono, di polizie che si contrastano, rappresenta un prezzo che non figura nei patti di una democrazia che combatte, ma che deve farlo su due fronti: contro il terrorismo e contro le conseguenze del terrorismo.

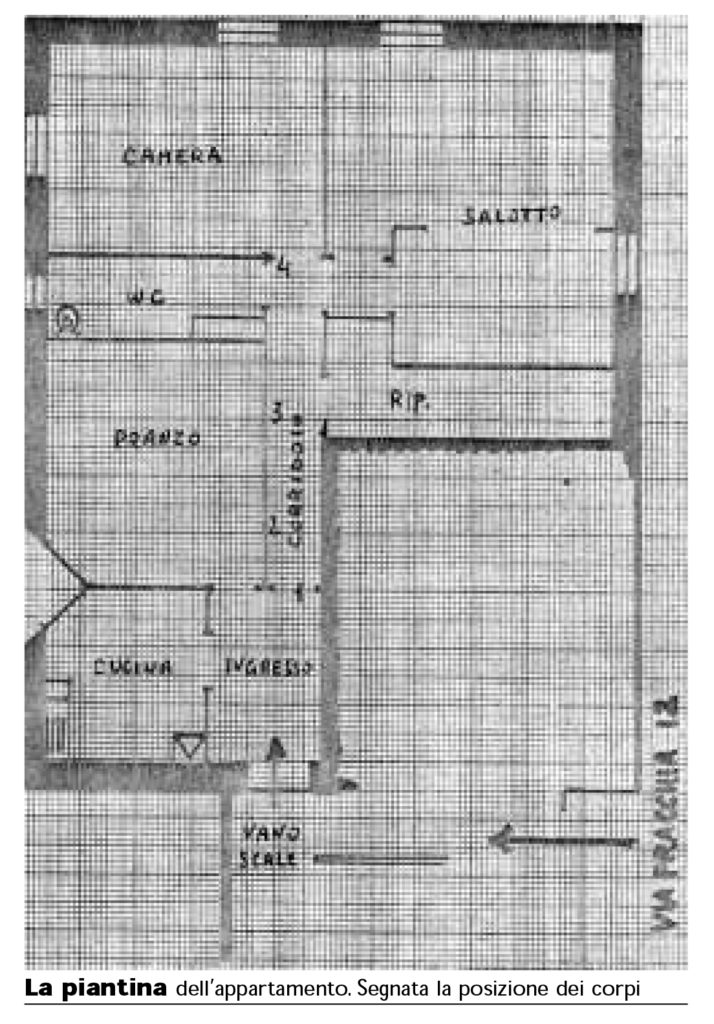

Finalmente, quattro giorni dopo giunge alla magistratura il rapporto sull’operazione redatto dall’Arma, secondo il quale i sei uomini agli ordini del capitano Michele Riccio, giunti nei pressi dello stabile 1 — a cui si accede dopo aver varcato il portone d’ingresso della palazzina e aver sceso una ripida e stretta scala di dodici gradini che conduce a un seminterrato —, intimano agli occupanti di aprire.

Dall’interno, una voce femminile risponde: «Va bene, ora apro», ma al contrario la porta viene ulteriormente sprangata con tre mandate di serratura. «Allora impartii a Benà e all’altro maresciallo l’ordine di sfondare la porta» racconterà anni dopo il capitano Riccio. «Non usammo alcun attrezzo, lo fecero a calci, portavano stivaloni. Una volta saltata la serratura ci trovammo di fronte a una spessa tenda nera, da cinema che ci coprì subito la visuale dell’ingresso. La spostammo subito, all’interno iniziò a filtrare la luce delle scale. “Arrendetevi”, gridai. Benà sollevò la visiera del casco, era appannata dal sudore. Fu un attimo. Sentii gli spari, poi vidi il maresciallo Benà cadere all’indietro, lentamente come al rallentatore».

Benà viene colpito all’occhio dall’unico colpo di pistola sparato dagli inquilini. I carabinieri rispondono con un volume di fuoco imponente, sentono il tonfo di un corpo cadere a terra e, nel buio, scorgono due sagome avanzare carponi lungo il corridoio. Grazie a un faro in dotazione, riconoscono un uomo e una donna: il primo impugna una pistola, mentre la seconda una bomba a mano. Aprono di nuovo il fuoco e neutralizzano la minaccia.

Le successive perizie balistiche dimostreranno che in realtà solo tre dei quattro brigatisti sono stati colpiti dalle pistole mitragliatrici dei carabinieri (Beretta M12 che hanno esploso in totale 44 proiettili, più un fucile da caccia .12 da cui sono stati esplosi altri cinque proiettili). La quarta vittima, Riccardo Dura, muore in seguito a un unico proiettile sparatogli all’altezza dell’osso occipitale, da dietro e dall’alto in basso, da più di 30 centimetri. Altro particolare rilevante: tra le armi rinvenute all’interno dell’appartamento, tutte funzionanti, ha sparato (un unico colpo) solo la pistola Browning HP trovata accanto ai piedi di Betassa.

Il rapporto si conclude con l’elenco del materiale scoperto nel covo, tra cui armi (cinque pistole, due mitragliatrici Sterling .9 para, un fucile Franchi .20, circa 2000 cartucce di vario calibro, due granate a mano MK2, due mine anticarro ed esplosivo al plastico); 17 carte d’identità in bianco e 12 patenti risultate rubate; macchine da scrivere, registratori, un riproduttore fotografico e altro materiale per la falsificazione dei documenti; targhe di auto rubate e un elenco con oltre 3000 nominativi di persone individuate come possibili obiettivi.

Il rapporto lascia intatte molte zone d’ombra. Le riassume Gianni Rocca, nel fondo della Repubblica del 6 aprile, intitolato “Non si potevano prendere vivi?”:

In Italia, le azioni di guerra e la ricerca del morto a tutti i costi sono patrimonio dei soli terroristi; ed è proprio per questo che essi sono al di fuori della legalità. Dall’altra parte stanno le forze dell’ordine, che agiscono in virtù di un mandato che promana dalla legge e che a questa deve rendere atto. L’irruzione, così come è avvenuta, e il suo successivo svolgersi dimostrano che i carabinieri sono stati esposti a gravi pericoli. La domanda che sorge spontanea è dunque: una volta circondata la casa dalle scale, dai vari accessi esterni, non si poteva ordinare la resa? E, se necessario, non si potevano usare i candelotti lacrimogeni per snidare e comunque fare uscire allo scoperto i terroristi?

E i dubbi sulla versione ufficiale dell’Arma aumentano due giorni dopo, quando ai giornalisti è finalmente consentito l’ingresso nell’appartamento, anche se per soli tre minuti e un cronista alla volta, accompagnato da un ufficiale dei carabinieri.

Il prima dettaglio, peraltro macroscopico, che attira l’attenzione di investigatori e giornalisti è la presenza di fori di proiettili non solo all’interno dell’appartamento, come ci si sarebbe attesi dalla relazione dell’Arma, ma anche sul pianerottolo, ad alcuni centimetri da terra. Inoltre i fori all’ingresso e all’inizio del corridoio raggiungono quasi il soffitto, e sarebbero quindi incompatibili con raffiche indirizzate verso persone che avanzano carponi.

L’incongruenza più palese, tuttavia, riguarda la porta d’ingresso dell’appartamento, che appare perfettamente integra, senza alcun segno di scasso. Un dettaglio che stride con lo “sfondamento” di cui parla il rapporto. Si fa strada l’ipotesi che gli uomini di Dalla Chiesa possedessero le chiavi dell’appartamento (e anche quelle del portoncino d’ingresso dello stabile che in verità, secondo il capitano Riccio, sarebbe stato aperto da un’inquilina dello stesso, a cui i carabinieri avevano detto di essere impegnati in un’operazione antidroga). Le chiavi del covo, invece, sarebbero state trovate nel borsello rinvenuto addosso a Rocco Micaletto, dirigente delle Br arrestato il 10 febbraio di quell’anno a Torino, nei pressi di un vespasiano pubblico, insieme a Patrizio Peci, il primo collaboratore di giustizia nella storia del partito armato.

Senza le rivelazioni di Peci, via Fracchia non sarebbe mai esistita.

È lui, infatti, a indicare l’indirizzo dell’appartamento alle forze dell’ordine dopo aver deciso, a pochi giorni dal suo arresto, di collaborare con gli inquirenti. Peci conosce bene quel covo, perché quattro mesi prima, nel dicembre del 1979, ha partecipato a un’importante riunione della direzione strategica delle Br tenutasi proprio tra quei muri, in compagnia di una decina di dirigenti in rappresentanza di tutte le colonne dell’organizzazione.

Quando fa il nome di via Fracchia, Peci è all’inizio della sua collaborazione e il covo genovese fa parte di un pacchetto di indirizzi che l’ex brigatista fornisce agli inquirenti per provare la sua affidabilità. «Ho cominciato a fare nomi e indirizzi ai carabinieri alla fine di marzo» racconterà lo stesso Peci nell’autoconfessione Io, l’infame, scritta insieme a Giordano Bruno Guerri e pubblicata da Mondadori nel 1983.

Dalla Chiesa voleva soprattutto armi, gli indirizzi di dove certamente c’erano armi. Ho dato gli indirizzi di Biella, qualcuno di Torino e di Genova. A Biella è andato tutto bene. A Genova è successa la tragedia. Non sapevo come e quando sarebbe stata fatta l’operazione, né se via Fracchia era ancora abitata. Un giorno, il 28 marzo, ho acceso la radiolina e ho sentito che c’era stata una carneficina: quattro compagni morti, un carabiniere ferito a un occhio.

Mai, in tutta la mia vita, ho pensato al suicidio, ma se c’è stato un momento in cui avrei potuto farlo fu quello. […] Di quei quattro due li conoscevo appena, Dura e la Ludmann, ma due erano miei amici carissimi.

Con Panciarelli (“Quartino”) avevo fatto le miei prima azioni a Torino. Quanto gli piaceva mangiare e bere, che simpatico che era! Quella volta che prima di un’azione mi rimasero i baffi finti nel cappuccino… i ricordi tornavano tutti insieme. Ossessiva, implacabile, la memoria ripescava anche gli episodi minimi, un gesto, uno sguardo, e al faccione allegro di Panciarelli, a quello serio di Betassa, si sovrapponeva l’immagine di loro sfondati dai colpi di mitra.

Betassa era un bel ragazzo, alto 1,90 e con un fisico da giocatore di rugby americano. Le ragazzine se lo mangiavamo con gli occhi e lui non se le lasciava scappare, ne aveva sempre una sulla sua motocicletta. Si godeva la vita, gli volevo molto bene.

Tre giorni dopo l’irruzione di via Fracchia, Peci chiede di incontrare il giudice Giancarlo Caselli a cui comunica la decisione di intensificare la collaborazione.

Io ho detto tutto, assolutamente tutto quello che sapevo: nomi, cognomi, soprannomi, indirizzi, armi. […] Lavorammo due giorni, praticamente senza soste, e subito dopo cominciarono le indagini e gli arresti. I miei verbali hanno provocato l’arresto di altre 70 persone, una mazzata dalla quale l’organizzazione non si riavrà più. Più dei 70 arresti e dei covi scoperti secondo me è stato importante il mio esempio.

Per ventiquattro anni, la notte di via Fracchia quasi scompare dalla memoria degli anni di piombo: le ricostruzioni di storici e giornalisti, fatta salva qualche eccezione, la citano a malapena; riappare in qualche audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro, ma solo per l’importanza dei documenti rinvenuti all’interno del covo anche in relazione alla strage di via Fani del 16 marzo 1978; nemmeno gli ex brigatisti ne parlano volentieri, nei loro numerosi libri di ricordi, e quando lo fanno si limitano a ricordare i compagni morti e a sollevare qualche generico dubbio sulla ricostruzione dei fatti.

Poi, tra il 12 e il 15 febbraio 2004, là dove prima c’era stato solo buio si accende una luce improvvisa, accecante.

Accade perché il Corriere Mercantile, storico quotidiano genovese fondato nel 1824 e rimasto in attività fino al luglio del 2015, pubblica una straordinaria inchiesta sui fatti di via Fracchia, firmata da Andrea Ferro con la collaborazione di Simone Traverso. A destare impressione sono soprattutto le foto — scattate dai carabinieri poche

ore dopo il blitz — che accompagnano gli articoli di quei quattro giorni, pubblicate, dicono gli autori dell’inchiesta, con il solo intento di ricostruire i fatti «inserendoli nel contesto di vita e di morte entro i quali sono maturati. Succedeva ventiquattro anni fa ma forse sembra già passato un secolo, in una città squassata dal piombo, dall’odio, dalla disperazione di decine di famiglie».

Il primo di questi articoli, intitolato “Una fila di cadaveri a terra”, circonda uno scatto verticale «che riassume l’orrore di un’epoca»: a centro pagina, appaiono i corpi seminudi di tre dei quattro brigatisti — Dura, Panciarelli e Ludmann — stesi sul pavimento, proni, i primi due paralleli al lato lungo del corridoio, mentre il terzo perpendicolare, con le gambe nascoste nel ripostiglio. Betassa giace in fondo, in posizione supina, con addosso un maglione, un paio di pantaloni e ai piedi un solo mocassino slacciato. Accanto all’altro piede, scalzo, si intravede la calibro 9 con la quale ha aperto il fuoco.

Le prime tre sagome hanno le braccia distese in avanti, sotto il corpo di Panciarelli non si vede ma c’è una pistola, e accanto a quello di Annamaria Ludmann è ben visibile, ma in un’altra foto, una bomba a mano, tra il volto e il braccio destro piegato in maniera identica e speculare a quello sinistro. Accanto al corpo di Dura, il primo della fila, non ci sono armi.

È anche alla luce di queste foto che l’11 agosto 2017 il ricercatore universitario Luigi Grasso — arrestato il 17 maggio 1979 con l’accusa di essere una delle menti delle Br genovesi, condannato nel 1984 a tre anni di carcere per “partecipazione a banda armata” e in seguito prosciolto con formula piena da ogni accusa e risarcito dallo Stato italiano per l’ingiusta reclusione — presenta un esposto alla procura della Repubblica di Genova che a trentasette anni di distanza riapre le indagine sulla strage di via Fracchia.

L’accusa che Grasso muove ai carabinieri riguarda, in particolare, la morte di Riccardo Dura: «Come riporta l’autopsia, è stato ucciso da un unico colpo di rivoltella alla nuca, a una distanza fra 30 centimetri e un metro, dall’alto verso il basso» sostiene Grasso. «Non aveva nessun graffio, contusione, né proiettile di fucile nel corpo […] come invece ci sono sugli altri tre».

L’esposto ottiene un primo, benché involontario, risultato nell’aprile del 2018, quando trapela la notizia che la procura di Genova ha aperto un’inchiesta per «furto aggravato» in merito alla scomparsa del fascicolo relativo al fatti di via Fracchia, svanito nel nulla da chissà quanto tempo e a oggi non ancora ritrovato.

Ciononostante, nell’ottobre successivo il sostituto procuratore Federico Manotti chiede l’archiviazione della nuova inchiesta, sostenendo che «pur a fronte del mancato reperimento in originale del menzionato fascicolo processuale a suo tempo archiviato […] questo ufficio è riuscito ad operare la ricostruzione pressoché integrale dello stesso», senza dimenticare, inoltre, che «sono stati altresì acquisiti gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro dal cui esame tuttavia non emergono circostanze significative».