27 aprile 1981 — Salvate il soldato Ciro

«In uno Stato moderno, nel cuore dell’Europa, per liberare un ostaggio in mano alle Brigate rosse si è fatto ricorso allo stato maggiore della camorra, avviando una trattativa che si svolge all’interno di un carcere di “massima sicurezza”, dove era rinchiuso (si fa per dire) Cutolo, e a cui partecipano dirigenti politici, servizi segreti, latitanti, terroristi, che si incontrano ripetutamente. Nei giorni del sequestro Cirillo succede di tutto.»

Emanuele Macaluso, nella prefazione al volume a cura di Vincenzo Vasile L’affare Cirillo. L’atto di accusa del giudice Alemi (Editori Riuniti, 1989)

Oggi, ma quarant’anni fa, un commando delle Brigate rosse-Partito della guerriglia sequestrava l’assessore regionale campano Ciro Cirillo, sessant’anni, presidente della Regione fino all’agosto del 1980. Iniziava così una vicenda dai contorni oscuri e raccapriccianti, assai rappresentativa di cosa siamo stati a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

Per molti anni ho pensato di ricostruire questa storia in un libro, senza trovare mai la forza di farlo, eppure continuando a raccogliere materiale che nel tempo ha raggiunto una mole non trascurabile: centinaia e centinaia di cartelle, fisiche e virtuali, contenenti ipotesi di indice, cronologie, schede sui singoli personaggi della vicenda, bozze di capitoli più o meno avanzate, e poi ancora: fotocopie e scansioni di atti parlamentari, ordinanze giudiziarie, articoli di giornale e di tanti e tanti libri. Tra cui quell’opuscolo, La trattativa, pubblicato dall’Unità nell’autunno del 1988 con la prefazione di Massimo D’Alema, che credo di aver preso in prestito dal mio amico Tommaso con la promessa, mai mantenuta, di restituirglielo al più presto.

Un paio di settimane fa, mentre cercavo di fare ordine tra file e fogli, una pagina più delle altre mi ha colpito, poche righe in cui avevo steso quella che avrebbe dovuto essere l’idea di racconto alla base del libro: nei piani di allora, il caso Cirillo doveva essere narrato da sette dei suoi protagonisti, ciascuno con il proprio punto di vista:

-

- All’ostaggio sarebbe toccato raccontare il suo ruolo politico e il contesto storico del sequestro;

- Al brigatista la dinamica del rapimento e i dettagli della sua gestione;

- Al camorrista sarebbe spettato il racconto della trattativa;

- Alla giornalista quello dello scandalo mediatico;

- Al criminologo l’impressionante sequenza dei delitti di contorno (tra cui il suo);

- Allo sbirro il resoconto delle indagini;

- E al giudice, per finire, quello dell’inchiesta e del suo esito processuale.

Più voci, quindi, ognuna con la propria versione dei fatti. Perché la storia del caso Cirillo è, prima di ogni altra cosa, una grande narrazione filtrata dai tornaconti personali, dove le mezze verità, le omissioni, i depistaggi e le bugie sembrano fagocitare ogni brandello di verità; dove le confessioni e le ritrattazioni, le prove occultate e quelle distrutte, collaborano alla stesura di un racconto in cui niente appare reale e tutto assurdo. Nulla di meglio, perciò, di una struttura narrativa frammentata in più punti di vista contraddittori, e capace quindi di esaltare l’ingrediente chiave del piatto: l’ambiguità.

Oggi, in occasione del suo quarantesimo anniversario, proveremo a ricostruire l’affare Cirillo partendo proprio da quei sette personaggi, anche solo per dare loro un’identità, se non proprio una voce. Per ricordare un fatto storico dai contorni surreali, anche nella sua violenza parossistica. E per esorcizzare quel divertito imbarazzo di cui sono vittima ogniqualvolta sento predicare il primato morale della classe politica del passato rispetto a quella del presente.

Intorno alle 21.45 del 27 aprile 1981, un furgone color nocciola targato NAD96607 e una 128 bianca sostano a pochi metri dal civico 125 di via Cimaglia, nella periferia nord di Torre del Greco. Dall’esterno l’auto parrebbe vuota, mentre il furgone è occupato da quattro brigatisti in procinto, insieme a tre compagni, di rapire Ciro Cirillo, pezzo grosso della Democrazia cristiana campana, assessore regionale all’urbanistica e all’edilizia popolare, nonché presidente del comitato tecnico per la ricostruzione delle zone squassate dal recente terremoto dell’Irpinia.

Al posto di guida del furgone c’è Vincenzo Stoccoro mentre al suo fianco siede Giovanni Senzani, nome di battaglia Antonio, con un mitragliatore Sterling tra le gambe. Due dei posti alle loro spalle sono occupati da Vincenzo Olivieri ed Emilio Manna, entrambi con un’arma corta in mano. All’esterno del furgone, nei pressi di una centralina del telefono collocata sul marciapiede opposto a quello della casa dell’obiettivo, sosta Antonio Chiocchi, incaricato di mettere fuori uso la linea telefonica della zona, mentre gli ultimi due uomini del commando, Giovanni Planzio e Vittorio Bolognese, si sistemano davanti all’ingresso del garage dove entrerà l’auto blindata della Regione Campania. Che infatti sopraggiunge di lì a poco, con a bordo l’obiettivo (Ciro Cirillo), il suo segretario particolare (Ciro Fiorillo), un brigadiere di polizia in servizio di scorta (Luigi Carbone) e l’autista (Mario Cancello).

Il commando entra in azione nel momento in cui il poliziotto, sceso dall’auto quando il mezzo è già all’interno dell’autorimessa, aziona il comando elettrico di chiusura del garage. Carbone è il primo a essere colpito dalle raffiche dei sicari, che freddano anche l’autista, mentre il segretario particolare viene gambizzato. Prelevato dall’auto, l’obiettivo viene colpito alla testa con il calcio di una pistola, caricato sul furgone e condotto a Cercola, a neppure dieci chilometri da Torre del Greco, al primo piano di una palazzina nel centro del paese, dove per i successivi ottantanove giorni vivrà all’interno di un gabbiotto insonorizzato (alto circa un metro e ottanta centimetri per due di lunghezza e altrettanti di larghezza), arredato con una brandina, un bagno chimico e una tavoletta di masonite (ma solo in occasione dei pasti). L’ostaggio, legato con una catena al polso fissata a una estremità della brandina, è sorvegliato a vista dai coniugi Pasquale Aprea e Maria Rosaria Perna, proprietari dell’appartamento, e interrogato da Antonio Chiocchi e (sporadicamente) da Giovanni Senzani.

L’azione è rivendicata con due telefonate anonime: la prima alla redazione di Genova del Secolo XIX, la seconda alla portineria del Mattino.

1. L’OSTAGGIO

Ciro Cirillo muove i primi passi in politica nel secondo dopoguerra, a fianco di Giovanni Gronchi, futuro capo di Stato (il terzo della Repubblica e il primo democristiano). Tuttavia è a un altro uomo politico che Ciro deve la svolta della sua carriera politica, Antonio Gava, di cui alla fine degli anni Cinquanta diventa fedele scudiero. Da qualche anno, e per i successivi due decenni, la famiglia Gava esercita in Campania un potere olistico, che spazia dal controllo degli investimenti pubblici a quello del credito privato, e che si traduce all’interno tanto dei cantieri edili quanto dei consigli comunali. Di pari passo Antonio Gava, detto il viceré, diventa un molosso nazionale, tanto da essere eletto deputato in cinque legislature, dal 1972 al 1992, e nominato ministro in sei differenti governi, dal 1983 al 1990.

Alla fine degli anni Sessanta Cirillo è il più stretto collaboratore di Antonio Gava, letteralmente la sua ombra: a ogni avanzamento politico del viceré ne corrisponde uno di Ciro che nel 1969, quando Gava passa dalla presidenza della Provincia alla Regione, occupa il posto lasciato vacante dal suo mentore; e così fa tre anni più tardi, quando Gava, eletto per la prima volta deputato, compie il grande salto da Napoli a Roma.

Ciro Cirillo diventa presidente della giunta regionale nel 1979 e l’anno successivo assessore all’urbanistica e all’edilizia economica e popolare, delegato a presiedere il comitato tecnico regionale che deve gestire la ricostruzione del dopo-terremoto del 23 novembre 1980.

Nella primavera del 1981, per le Br Cirillo è la più ripugnante incarnazione del potere doroteo, e il primo dei dodici comunicati diffusi dal Partito della guerriglia nel corso del sequestro lo mette nero su bianco:

Chi è Ciro Cirillo è presto detto: questo boia rappresenta la continuità del potere del partito-regime Dc nella regione Campania. Se ieri era l’uomo della speculazione più selvaggia, assieme al suo amico e padrone Gava, oggi è l’uomo di punta della ristrutturazione imperialista nel polo metropolitano napoletano. […] La sua salda e fitta rete di collegamenti con tutte le forze economiche e politiche della Regione gli conferisce il ruolo di ispiratore e guida dei progetti di ristrutturazione e ricostruzione a livello regionale.

Che il fronte brigatista indirizzi parole poco lusinghiere verso l’uomo e politico Cirillo appare scontato. Ma che a rivolgere giudizi analoghi, anche se più filtrati, siano anche gli inquirenti è curioso, tanto che tra le vittime del partito armato Ciro Cirillo detiene il poco invidiabile primato di aver messo d’accordo tutti, almeno per ciò che riguarda le considerazioni politico-morali mosse sul suo operato. In un rapporto datato 29 giugno 1981, quindi a sequestro già avanzato, le forze dell’ordine scriveranno:

La scelta dell’obiettivo […] rivela la ricerca di facili consensi in un uditorio bersaglio che, per oggettive contraddizioni, nonché per le critiche mosse alla politica urbanistica di edilizia di cui Cirillo stesso è stato esponente di primo piano, può facilmente recepire il messaggio mobilitante implicito nell’azione di sequestro, specie se si considera che Cirillo è stato spesso additato come personaggio realmente discusso per un modo quantomeno spregiudicato di gestire la cosa pubblica.

Gli investigatori, insomma, ipotizzano che le Br abbiano scelto Cirillo sia a causa del ruolo strategico giocato all’interno dello scacchiere democristiano, sia per le sue responsabilità oggettive nella gestione della cosa pubblica, per essere un personaggio mal visto dalla gente, discusso criticato, e quindi perfetto per garantire all’organizzazione comunista il consenso indispensabile per radicalizzare lo scontro nel territorio napoletano. «È certo un discorso brutale» dirà il pubblico ministero nella sua requisitoria durante il processo a carico dei brigatisti responsabili del sequestro, quando tutto sarà finito da un pezzo,

ma le simpatie, si fa per dire, le Br possono procurarsele solo colpendo un personaggio poco simpatico. Se così non fosse, non avrebbero senso le sottolineature, nelle rivendicazioni orali e scritte, delle qualità anche morali della vittima: in una concezione squisitamente rivoluzionaria, tutti i nemici sono sostanzialmente uguali perché accomunati dal fatto di essere (e operare) da nemici: solo che per sfondare la barriera del Sud ci vuole un nemico… più nemico degli altri.

Un nemico… più nemico degli altri.

Presa e capovolta, quest’ultima considerazione è utile anche a spiegare perché, per riavere indietro il proprio assessore, la Democrazia cristiana sarà disposta a spingersi in territori oscuri, con uno spregio del pudore mai esibito prima con tanta arroganza. Perché Ciro Cirillo, oltre a essere più nemico degli altri per i suoi nemici, è anche più amico degli altri per i suoi amici. Di certo, dentro la Dc è considerato più amico di quanto non sia stato Aldo Moro, perché per i notabili del partito il suo ruolo non è delegabile ad altri. Cirillo è l’ago della bilancia dei rapporti di forza sotto il Vesuvio, un elemento imprescindibile per garantire l’esile equilibrio politico e criminale costruito in decenni di collusioni mafiose e capace di garantire alla Dc il controllo di tutta la regione. Per questo motivo il “partito della fermezza” del sequestro Moro è più che disposto a sporcarsi le mani per un umile assessore, abdicando al ruolo di guardiano della democrazia e dello stato di diritto esercitato solo tre anni prima. A quarantotto mesi di distanza da via Fani, la Dc sceglie non solo di venire a patti con il partito armato, ma di farlo attraverso quella che all’epoca è il gruppo criminale più potente d’Italia: la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo.

Ciro Cirillo è morto il 30 luglio 2017, a novantasei anni, ma fino all’ultimo ha conservato l’irresistibile gusto per il depistaggio e lo sberleffo. Intervistato da Giuseppe D’Avanzo a vent’anni di distanza dal suo sequestro, confidò all’ultimo dei giornalisti di aver affidato tutta la verità e nient’altro che la verità sulla vicenda a un notaio:

Signore mio, glielo dico subito, io non le racconterò la verità del mio sequestro. Quella la tengo per me, anche se sono passati ormai vent’anni. Sa che cosa ho fatto? Ho scritto tutto. Quella verità è in una quarantina di pagine che ho consegnato al notaio. Dopo la mia morte, si vedrà. Ora non voglio farmi sparare — a ottant’anni, poi! — per le cose che dico e che so di quel che è accaduto dentro e intorno al mio sequestro, dopo la mia liberazione.

Ma pochi mesi dopo ritrattò per mezzo di un’altra intervista, rilasciata questa volta al Mattino:

Ci fu un periodo in cui ero assediato dai giornalisti. Brillavano soprattutto due cronisti toscani, mi scusi ma non ne ricordo il nome. Per togliermeli di torno, inventai la storia di un mio memoriale segreto con chissà quali verità. […] Dissi anche che lo avevo dato ad un notaio, che lo conservava in cassaforte. Non era vero. Ma quell’invenzione ebbe effetto, per un po’ sono stato lasciato in pace dai giornalisti. […] La verità è che io sono stato umiliato, mortificato. Perché? E me lo chiede. Ero sulla cresta dell’onda. Sarei diventato ancora presidente della Regione. Avrei gestito la ricostruzione della regione. Sarei stato eletto in Parlamento. Avrei fatto il ministro. Beh, quanto meno il sottosegretario. Invece accadde che dopo la liberazione mi fecero sapere che era meglio che non mi facessi più vedere alle riunioni di partito. Nomi non ne faccio, no. Sono personaggi in auge e nomi non ne faccio. Comunque, uno di questi signori mi avvicina e mi dice: «Ciro, con la tua presenza nuoci al partito…». Capito, a me che per un soffio non ero stato accoppato dalle Br, dicono: fatti più in là, sparisci. No, non li odio. Certo, non posso considerare i Popolari di oggi dei miei amici.

A sentire chi ideò e gestì quel sequestro, in verità Ciro Cirillo non fu mai a un soffio dall’essere accoppato. Fin dall’inizio i suoi carcerieri avevano ben chiaro che l’oscuro assessore non avrebbe fatto la fine di Moro, o almeno questo è quello che ha rivelato anni dopo il grande architetto dell’operazione: il professor Giovanni Senzani, l’uomo dei misteri.

2. IL BRIGATISTA

Un giorno di tanti anni fa, durante una riunione di redazione nella sede di una casa editrice che frequentavo all’epoca, conobbi una delle collaboratrici più assidue, ancora oggi molto attiva nell’ambiente editoriale romano. Parlando del più e del meno venne fuori che anche lei, come me, nutriva un certo interesse verso la storia contemporanea e, in particolar modo, verso gli anni settanta, così si sentì libera di farmi una confidenza: «Negli ultimi tempi ho fatto amicizia un ex br, uno che è stato un capo» mi disse. «Giovanni Senzani… hai presente no?». Sì, che avevo presente. Già ai tempi ero convinto che Senzani fosse il grande non-detto della storia brigatista, e lo sono ancora oggi, anche se negli ultimi tempi questa lacuna è stata meritoriamente colmata. Però ammetto che all’epoca l’idea di trovarmi di fronte a qualcuno che si diceva addirittura in confidenza con il misterioso professore un po’ di effetto me lo fece.

La ragazza mi raccontò che conosceva Senzani per via del fatto che, uscito di prigione, l’ex capo movimentista aveva messo su una casa editrice con cui lei aveva iniziato a collaborare, e allora io, sempre più incuriosito: «Ma com’è? Cioè, che persona è oggi?», e lei: «È un uomo delizioso, un vecchietto molto dolce, un nonnino». Un nonnino. «Ma tu lo sai cos’ha combinato in passato, il nonnino?», sempre io, sempre meno impassibile (come, al contrario, avrei voluto e dovuto essere). E lei: «No, e nemmeno mi interessa saperlo. Le persone contano per quel che sono, non per quello che sono state».

Al che capii che era meglio chiuderla lì: non avevo voglia né di imbarcarmi in una discussione né, tantomeno, di rovinare alla mia collega l’immagine del nonnino. Di dirle, casomai non lo sapesse, che una ventina d’anni prima il suo nuovo amico non aveva esitato a sequestrare il fratello del Pentito per interrogarlo e poi ammazzarlo come un cane, sentendo addirittura il bisogno di filmarne l’esecuzione (primo indizio, ne seguiranno altri, che dimostra come nell’Italia dei primi anni Ottanta le esecuzione in stile jihad fossero già una realtà). Tuttavia quella breve conversazione mi era stata utile a capire una cosa importante (e che pure già sospettavo): nelle redazioni delle case editrici si possono fare incontri curiosi.

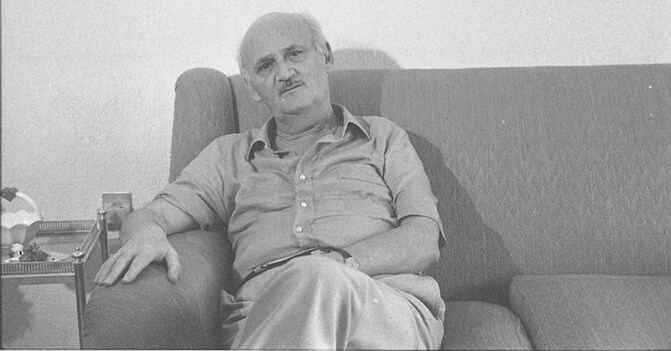

Tra i protagonisti degli anni di piombo non mi pare esista un profilo paragonabile a quello di Giovanni Senzani. Lo pensavo ieri e lo penso ancora di più oggi, dopo aver letto due sue interviste rilasciate nel 2014, una al blog ilgarantista e l’altra al settimanale Panorama. Eventi più unici che rari, data l’estrema riluttanza con cui l’ex capo brigatista è tornato sugli anni della sua militanza dopo essere uscito dal carcere, e motivati da ragioni di marketing: in quello stesso 2014, infatti, Senzani era diventato il co-protagonista di un film documentario del regista napoletano Pippo Delbono, presentato e premiato al Festival di Locarno. Si tratta di due interviste dai tratti a loro modo osceni, ma di certo utili a comprendere il personaggio.

Laureato in legge a Bologna, borsista del Cnr all’università californiana di Berkley e docente di criminologia, nel 1969 Senzani, per conto del ministero di Grazia e Giustizia, è autore di un’importante studio-inchiesta sulla condizione carceraria minorile in Italia, poi pubblicato sul settimanale l’Espresso. Nel 1973 viene assunto all’ente statale Enaip e lavora per le Acli a Torre del Greco, dove risiede in via Cimaglia, la stessa strada in cui Ciro Cirillo verrà sequestrato otto anni più tardi. Nel 1977, a Lisbona, partecipa a un importante convegno sul mondo carcerario insieme ai magistrati Girolamo Tartaglione e Alfredo Paolella, che verranno entrambi uccisi dalle Brigate rosse, rispettivamente il 10 e l’11 ottobre 1978, in seguito, probabilmente, a una soffiata proveniente da una talpa interna al ministero di Grazia e Giustizia. Insomma, sia per l’alto livello culturale che lo contraddistingue (pari solo a quello del cognato Enrico Fenzi, professore di letteratura italiana e autorevole petrarchista), sia per la rete di amicizie e relazioni intessuta negli ambienti universitari e istituzionali, Giovanni Senzani è un profilo eccezionale nella storia del partito armato. All’interno del quale ha sicuramente svolto un ruolo di primissimo piano che, tuttavia, non è ancora stato decifrato in tutta la sua complessità.

Secondo la Corte d’Assise che lo processerà dopo il suo definitivo arresto, datato 9 gennaio 1982, i destini di Giovanni Senzani e delle Brigate rosse si incrociano a partire dall’autunno del 1978, periodo in cui Senzani entra ufficialmente nell’organigramma del partito armato grazie proprio all’intercessione di Fenzi (datazione molto discutile, ma che lo scagionerà da qualsiasi accusa di coinvolgimento nel caso Moro).

Marcello Altamura, autore del libro Il professore dei misteri, l’unico titolo dell’ampia bibliografia brigatista dedicato alla figura di Senzani, lo definisce una cerniera tra la manovalanza brigatista (ovvero coloro che, pur essendo stati considerati i capi delle Br, in verità non avrebbero deciso mai nulla) e un presunto livello superiore, tuttora inaccessibile, che avrebbe esercitato l’autentico potere decisionale nel corso delle più importanti azioni firmate dalla stella a cinque punte, a cominciare dalla più clamorosa: il sequestro Moro. Secondo alcuni, questo livello superiore è coinciso con il cosiddetto Comitato rivoluzionario toscano, di cui Senzani sarebbe stato membro attivo: una sorta di “cervello politico” del partito armato, secondo una deduzione che non ha mai trovato riscontro in sede processuale, ma che proprio nelle ultime settimane, alla luce dei recentissimi sviluppi, è tornata alla ribalta.

Senzani è arrestato per la prima volta nel marzo del 1979, viene scarcerato dopo soli tre giorni e subito dopo entra in clandestinità. Nell’autunno dello stesso anno prende il posto di Prospero Gallinari nell’esecutivo delle Brigate rosse, e da qui in avanti la sua carriera brucerà le tappe: nominato responsabile del cosiddetto “fronte carceri”, affiancherà Mario Moretti nell’ideazione e conduzione del sequestro D’Urso, per poi entrare in rotta di collisione con il capo, decidere la scissione e fondare le Brigate rosse-Partito della guerriglia, una sorta di propaggine indipendente delle Br, nata dall’unione tra la colonna napoletana e il fronte carceri per promuovere una santa alleanza tra l’avanguardia rivoluzionaria e il sottoproletariato metropolitano, con qualche incursione di comodo anche negli ambienti della criminalità (comune e organizzata). Quella che Senzani propugna è insomma un’eresia rispetto a quanto le Br hanno teorizzato fin a quel momento. E per realizzarla non si farà alcuno scrupolo, tantomeno quello di flirtare con la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo.

3. IL CAMORRISTA

Prima di incontrarlo mentre mi documentavo sul caso Cirillo, di Raffaele Cutolo sapevo due cose: 1. che era il fondatore e capo di una cosa chiamata Nuova camorra organizzata; 2. che la sua carriera criminale era iniziata negli anni Sessanta, per un fattaccio simile a quelli che ogni tanto si leggono nelle cronache locali delle grandi città.

È il primo pomeriggio del 24 settembre 1963 e il ventiduenne Cutolo, di professione autonoleggiatore abusivo, mentre sta attraversando a velocità sostenuta la sua Ottaviano a bordo di una Fiat 1100, rischia di investire un gruppo di ragazzine a passeggio, provocando le rimostranze di una di queste, Nunzia Arpaia, che gli dà del cretino. Per tutta risposta Cutolo scende dall’auto, si avvicina alla ragazza e le appoggia una mano sulla spalla, provocando così un’altra reazione di Nunzia («Metti le mani a posto»). Al che Raffe’ non ci vede più dalla rabbia: rifila uno schiaffo alla ragazza, risale in macchina, fa altri cinquanta metri e poi si ferma davanti a un fioraio, dove viene affrontato da Salvatore Arpaia, fratello di Nunzia, testimone dell’onta subita dalla sorella.

I due, tuttavia, si conoscono, perciò tutto sembra finire lì. Se non fosse che, come spesso accade in questi casi, si intromette un terzo incomodo a cui sfugge una parola di troppo. L’uomo in questione è Giuseppe Saetta, amico di Salvatore, che rivolgendosi a Cutolo con il classico «se ci fossi stato io…» provoca la rabbiosa reazione del futuro boss, che si avventa sul Saetta innescando una rissa in mezzo alla strada a cui tentano di porre fine due passanti, Salvatore Moccia e Mario Viscito. Sentitosi accerchiato, Cutolo estrae una pistola e spara quattro colpi, poi altri quattro, e a farne le spese è Viscito, che morirà di lì a poco. Cutolo risale in macchina e si dà alla fuga, ma tre giorni dopo si costituirà ai carabinieri che lo rinchiuderanno a Poggioreale.

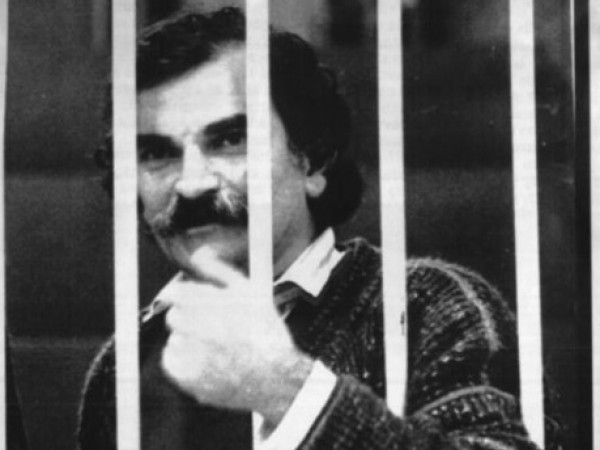

Il modo in cui a partire da questo fattaccio Raffaele Cutolo, ’o professore, diventa fondatore e capo assoluto della Nuova camorra organizzato è raccontato in tanti libri, tra cui il più famoso, il romanzo di Giuseppe Marrazzo Il camorrista (Pironti 1984) che tante polemiche suscitò alla sua uscita e da cui Giuseppe Tornatore trasse la sua omonima opera prima, con Ben Gazzarra nei panni del boss. Varrebbe la pena però dare un’occhiata anche a Un’altra vita di Raffaele De Rosa, pubblicato nel 2001 da Marco Tropea: uno strano ibrido in cui per la prima volta la storia della Nco è narrata, in parte, dallo stesso Cutolo che, come recita la bandella, «racconta, riflette, ammonisce e ricorda».

Per capire qualcosa in merito al ruolo ricoperto da Cutolo nella trattativa per la liberazione di Cirillo, tuttavia, la cosa migliore da fare sarebbe leggere i verbali dei suoi interrogatori resi al giudice Carlo Alemi, artefice (come si dirà più avanti) della più accurata ricostruzione giudiziaria del caso. Le dichiarazioni rese da Cutolo al giudice occupano un intero volume, il 2bis, degli atti istruttori dell’inchiesta e leggerle significa immergersi in un’esperienza lisergica, tale è il livello di reticenza attraverso il quale il boss ricostruisce la sua verità, costellata di improvvise rivelazioni alternate ad altrettanto improvvisi vuoti di memoria, da ricordi e dimenticanze, da velate allusioni e ostentate minacce, da confessioni e ritrattazioni. Insomma, un incubo per chiunque volesse trarre da quelle parole qualcosa di simile, appunto, a una verità.

Su una cosa, almeno, tutti concordano: dall’aprile del 1981, mentre alloggia presso il carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno, il capo della Nco diventa il perno attorno al quale ruota la trattativa che pezzi dello Stato mettono in piedi con brigatisti e camorristi per ottenere la liberazione di Cirillo. L’intreccio che ne nasce è di per sé affascinante e inverosimile come la sceneggiatura di un buon thriller fantapolitico dalla trama un po’ ingarbugliata ma comunque avvincente, frutto della penna di uno sceneggiatore che si è fatto prendere troppo la mano tanto che a un certo punto — tra pezzi grossi democristiani, vertici dei servizi di sicurezza, rivoluzionari comunisti, boss del malaffare e una masnada di intermediari reclutata un po’ tra il sottobosco criminale politicizzato, un po’ tra faccendieri e massoni — lo spettatore finisce per perdersi e non capire più niente.

Un dato certo è che il mercanteggiamento ha inizio nelle ore subito successive alla rivendicazione del sequestro. Lo scrive nero su bianco la relazione conclusiva del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza presieduto dal senatore repubblicano Libero Gualtieri. Già il 28 aprile il Sisde (ovvero il servizio segreto civile) ottiene dalla Direzione degli istituti di pena l’autorizzazione a prendere contatto con Cutolo nel carcere di Ascoli Piceno. E in sede processuale, alcuni dei brigatisti coinvolti nella gestione del sequestro, tra cui Pasquale Aprea e Antonio Chiocchi, riferiscono di essere stati messi al corrente di contatti tra i vertici della Dc e Cutolo per trattare la liberazione di Cirillo già una decina di giorni dopo il 27 aprile. In particolari Chiocchi dirà: «Attraverso il fronte carceri veniamo a conoscenza del fatto che Raffaele Cutolo avvicina prigionieri più o meno simpatizzanti delle Br, ma che non avevano mai organicamente militato nell’organizzazione. […] Cutolo li avvicina esplicitamente e chiede esplicitamente che venga liberato Cirillo per l’interesse comune di tutti».

In cosa consiste questo interesse comune di tutti?

Per quel che riguarda la Dc è già stato detto: di Ciro Cirillo il partito non può fare a meno, tanto più nell’immediato, a patto che non si voglia minare alla base quel sistema affaristico-criminale che è a garanzia dell’enorme consenso che il partito vanta in tutta la Campania (regione che negli anni Ottanta riveste per la Dc il ruolo in precedenza ricoperto dal Veneto e dal Trentino Alto-Adige: le anime d’acciaio dell’architrave doroteo).

Anche per le Brigate rosse l’interesse comune si delinea in maniera chiara: tanti soldi versati nelle casse della rivoluzione proletaria (un miliardo e 450 milioni, raccolto tramite colletta tra una serie di imprenditori amici e consegnato a Giovanni Senzani dal giornalista Enrico Zambelli, amico di famiglia dei Cirillo, all’interno di un borsone bianco stipato di banconote da 50.000 lire); e poi tante armi per svecchiare l’arsenale di guerra, e un indirizzario completo e dettagliato, comprensivo di recapiti e alloggi, di “agenti della controrivoluzione” — magistrati, carabinieri e poliziotti —, molto utile (lo vedremo) a chi sta tentando di sovvertire l’ordine dello Stato.

A questo punto non resta che delineare l’interesse comune alla Nco di Cutolo, che si configura come qualcosa di ben più prezioso di qualsiasi offerta in denaro contante: a ingolosire ’o professore sono le concessioni di appalti, le protezioni politiche e la promessa di una immunità processuale che si concretizzerebbe in una serie di perizie psichiatriche orientate a catalogarlo come infermo di mente, malato psichiatrico, insomma pazzo. E quindi incompatibile con il regime carcerario.

Farsi la guerra intorno al nome di Cirillo, insomma, non gioverebbe a nessuno; al contrario, venirsi incontro converrebbe a tutti gli attori in campo. Ecco perché in quella primavera del 1981 il penitenziario marchigiano diventa un porto di mare, e i primi a farvi approdo sono i sette uomini che, secondo le ricostruzioni giudiziarie, inaugurano la processione: due funzionari del Sisde; il sindaco democristiano di Giugliano Giuliano Granata (ex segretario di Cirillo); il braccio destro di Cutolo Vincenza Casillo (già latitante); e tre detenuti politici (Sante Notarnicola, Luigi Bosso e Emanuele Attimonelli), spediti ad Ascoli con il mandato di negoziare le condizioni per il rilascio dell’ostaggio per conto dei vertici brigatisti. Quando poi, di lì a pochi giorni, al Sisde subentra il Sismi (ovvero il servizio segreto militare), fanno il loro ingresso in scena altri due pezzi da novanta della notte della Repubblica: il generale Piero Masumeci e il faccendiere Francesco Pazienza, onnipresenti nelle pagine più oscure del paese.

La missione orientata a salvare il soldato Ciro va per le lunghe, ma si conclude positivamente.

Il 24 luglio 1981, ottantanove giorni dopo l’azione di via Cimaglia, un’auto della polstrada recupera Cirillo nei pressi di un palazzo crollato in seguito al terremoto nel quartiere di Poggioreale, in via Traccia, e si dirige verso la questura di Napoli. Dopo poche centinaia di metri, all’altezza di via stadera, l’auto della polizia stradale è bloccata da tre volanti, in una delle quali viaggia il vicequestore Biagio Ciliberti, che si fa consegnare l’ormai ex ostaggio per condurlo prima in questura e poi, finalmente, a casa. Ha così inizio quello che la stampa definirà il “secondo sequestro” di Cirillo: quarantotto ore di quarantena a cui l’assessore viene sottoposto per iniziativa dei suoi compagni di partito, prima di darlo in pasto ai magistrati, smaniosi di interrogare l’assessore ma impossibilitati a farlo.

Cosa sia realmente accaduto in via Cimaglia in quelle quarantotto ore non è dato a sapere. L’ipotesi più probabile è che il secondo sequestro sia servito a concordare una versione ufficiale, attendibile e non troppo compromettente di come il sequestro è stato gestito. Senza neppure immaginare che di lì a qualche mese un scoop giornalistico — falso ma allo stesso tempo attendibile — avrebbe imboccato la strada giusta, contribuendo in modo determinante a tratteggiare quella che sarà la verità storica del caso Cirillo.

4. LA GIORNALISTA

Un giorno di qualche anno fa, sempre per quella bislacca idea di scrivere un libro su questa storiaccia, ottenni da un editore con cui ai tempi collaboravo il numero di telefono di Marina Maresca, all’epoca dei fatti giornalista dell’Unità divenuta suo malgrado una protagonista della vicenda Cirillo. Non ho mai usato quel numero, ma avrei dovuto farlo a prescindere dal mio progetto. Ho sempre pensato, infatti, che uno dei grandi temi a latere degli anni di piombo non ancora trattato con attenzione sia quello del ruolo giocato dai mass media nel loro racconto.

Tra il 16 e il 18 marzo 1982 l’Unità, in quel frangente guidata da Claudio Petruccioli, pubblica un’inchiesta clamorosa che svela i retroscena di una presunta trattativa messa in piedi per la liberazione dell’assessore Cirillo. I tre articoli di cui l’inchiesta si compone sono firmati dalla cronista Marina Maresca, che nelle settimane precedenti aveva condiviso con la redazione un documento intestato “Mininter”, ministero dell’Interno, nel quale è scritto nero su bianco che due alti esponenti della Dc, Vincenzo Scotti e Francesco Patriarca, hanno fatto visita a Cutolo nel carcere di Ascoli Piceno per chiedergli di impegnarsi per la liberazione di Ciro Cirillo. Il primo articolo firmato da Maresca preannuncia fuochi d’artificio fin dal titolo: “La Dc trattò con le Br. Due esponenti da Cutolo per il riscatto Cirillo” (l’Unità, 16 marzo 1982).

Il documento su cui si fonda l’inchiesta, tuttavia, è un falso, confezionato e messo in circolazione da uno dei tanti millantatori di questa storia: il faccendiere Luigi Rotondi, sedicente impiegato presso l’ufficio Affari riservati del ministero degli Interni, che alla giornalista rivela di aver ricevuto quel documento dalla magistratura di Napoli, mentre in realtà, assai probabilmente, gli è stato consegnato dalla compagna di Vincenzo Casillo, il braccio destro di Cutolo, che sarebbe il vero artefice dell’operazione.

Il 18 marzo Marina Maresca viene arrestata per reticenza, e in seguito licenziata dal suo giornale e processata con l’accusa di falso. Più di sette anni più tardi, nell’ottobre 1989, verrà assolta dal tribunale di Napoli che esclude «ogni sua responsabilità per la falsificazione dei documenti».

Impossibile, a questo punto, soprassedere a una triplice domanda: da chi quel documento venne prodotto, perché e a quale fine? Altrettanto impossibile, ahimè, dare una risposta che metta d’accordo tutti. Di certo una delle ipotesi più accreditate vuole che quel falso rispondesse alla volontà di Raffaele Cutolo di lanciare un messaggio a chi, un anno prima, aveva chiesto la sua intercessione promettendo una contropartita forse non ancora saldata. Non è nemmeno sicuro che quella velina, nelle intenzioni di chi la produsse, dovesse però essere resa pubblica, magari il gioco è sfuggito di mano e magari, come vedremo tra poco, per questo qualcuno pagò con la vita.

In un’intervista a Maurizio Caprera pubblicata sul Corriere della Sera l’11 aprile 1993 Claudio Petruccioli, che per quello scandalo si dimise dalla carica di direttore, ritornava sulla vicenda:

Sia chiaro che l’errore sull’autenticità di quel documento rimane. Io non lo nego. Ma la lettura politica e anche giornalistica del caso Cirillo noi l’avevamo azzeccata. In quei mesi del 1982 prestammo una grandissima attenzione a quanto accadeva a Napoli. Ricordo una pagina del Mattino di allora: era piena di nomi, quasi solo nomi, di morti ammazzati. Intorno ai fondi del terremoto si stavano definendo patti politici, appalti, rapporti di potere. Noi lo capimmo, e di questo non mi sono mai pentito. […] In questi anni c’è stato un progressivo approssimarsi alla verità: ci fu una trattativa che coinvolse uomini della Dc, camorra, pezzi di servizi segreti e su quella trattativa si sono intrecciati ricatti e omicidi. A me non sembra una novità. E un elemento di soddisfazione, ma innanzitutto di fiducia per capire il resto. Per quanto riguarda l’errore giornalistico sul documento, è irrevocabile. Rimane. […] Io mi dimisi per quello, perché il foglio che mi era stato presentato da una cronista come proveniente dagli atti giudiziari si rivelò falso. Non perché avessi dubbi sull’individuare nel caso Cirillo un patto scellerato.

“Scellerato” sembra un aggettivo molto calzante e che ben si addice a un altro profilo criminale che entra in gioco proprio in relazione allo scandalo Maresca-Unità: quello del “criminologo nero” Aldo Semerari, che in una lettera di tre pagine indirizzata al quotidiano comunista — scritta sicuramente di suo pugno, ma probabilmente estortagli, e fatta rinvenire nella stanza 607 dell’Hotel Royal di Napoli dove soggiornava poche ore dopo essere scomparso nel nulla — si autoaccusa di essere di essere l’artefice del falso scoop dell’Unità.

5. IL CRIMINOLOGO

Il professor Aldo Semerari, docente di Criminologia clinica e psichiatria forense, tante volte perito di parte nei procedimenti giudiziari a carico della Nco e indicato da più fonti tra i protagonisti della trattativa Cirillo, è un personaggio mefistofelico, al cospetto del quale ogni definizione appare spuntata, scialba.

Classe 1923, ex comunista stalinista convertitosi in seguito al culto della svastica, vicino agli ambienti della destra eversiva (Terza posizione) come a quelli della massoneria e dei servizi di sicurezza, negli anni Settanta prende parte in qualità di consulente e perito ad alcuni dei processi più importanti del decennio, legando il suo nome a coaguli criminali di varia natura da cui viene in seguito fagocitato. Data la sua vicinanza a Cutolo e alla Nco, il suo coinvolgimento nel sequestro Cirillo diventa quasi inevitabile, anche se è difficilissimo stabilirne con certezza i contorni. Cosa c’entra Semerari con il falso documento pubblicato dall’Unità? Chi e perché costringe il criminologo ad addossarsi la paternità della sua produzione? E perché, subito dopo, Semerari viene ucciso? Anche in questo caso dobbiamo limitarci a formulare ipotesi, la più accreditata delle quali dice che Cutolo, furibondo per il fatto che il falso documento fosse stato reso pubblico, pretende che il responsabile dell’operazione venga fatto fuori. E il vero responsabile dell’operazione, il suo fedelissimo Vincenzo Casillo, per sfuggire alle ire del capo sacrifica un uomo, Aldo Semerari appunto, che in quel frangente è un provato, isolato, evitato come la peste per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna (in seguito al quale ha scontato otto mesi di carcere, di cui tre di isolamento), per giunta in odore di magheggi con il clan rivale dei cutoliani (è accertato che Semerari si trovasse a Napoli per incontrare Umberto Ammaturo, uomo di punta della Nuova famiglia) e quindi perfetto per rivestire i panni dell’agnello sacrificale.

Se scontata appare la condanna a morte di Semerari, non altrettanto si può dire delle modalità con cui venne eseguita. Nel 1988 la storica trasmissione televisiva Telefono Giallo condotta da Corrado Augias dedicava a Semerari una lunga e approfondita inchiesta che iniziava proprio dalla ricostruzione del suo omicidio, rappresentato «metaforicamente», avvertiva il conduttore, «perché non si poteva andare più in là di così». Il breve filmato porta il telespettatore all’interno di quello che sembra un macello, al cospetto di un bue appeso per le zampe al soffitto mentre viene squartato da un addetto che impugna una minacciosa mannaia arrugginita. Sul pavimento del locale scorre un torrente di sangue che defluisce verso un tombino. Un tizio con un giubbino di pelle nere dalle sembianze piuttosto losche, interpretato da un giovanissimo Tony Sperandeo, infila uno dei tranci di carne in un sacco di juta e lo deposita nel bagagliaio di una macchina targata NA. A questo punto, la voce fuori campo della conduttrice di un telegiornale annuncia la scomparsa del professor Aldo Semerari.

La ricostruzione metaforica, molto affascinante e forse impensabile per la televisione di oggi, scandisce i tempi attraverso didascalie che appaiono in sovraimpressione. Semerari scompare da Napoli il 26 marzo del 1982 e viene ritrovato cinque giorni dopo, il primo aprile, a Ottaviano, a pochi metri dal castello di Cutolo: il suo corpo, decapitato, è all’interno del bagagliaio di una Fiat 128, mentre la testa, recisa dal busto, è dentro un catino appoggiato al sedile accanto al posto di guida. Appresa la notizia della morte del professore, Fiorella Maria Carrara, sua ex assistente e amante, si spara poche ore dopo nel letto di casa con una Luger 357 Magnum. Per il dolore, verrà detto, in seguito alla morte dei suoi genitori, deceduti entrambi per tumore ma otto anni prima.

Rivedere quella puntata di Telefono Giallo — costellata da una carrellata di ospiti terrorizzati, turbati o, nel migliore dei casi, lì presenti di controvoglia — è un ottimo modo per sapere qualcosa in più sui misteri che avvolgono queste due morti. In questa sede, tuttavia, ci basta ricordare che con la macabra uccisione di Aldo Semerari comincia a prendere corpo quel lungo elenco di morti ammazzati che è una delle cifre più impressionanti del caso Cirillo. I mesi e gli anni successivi alla liberazione dell’ostaggio sono infatti scanditi da un brutale stillicidio di vittime, a cominciare da chi, tra i luogotenenti di Cutolo, deciderà di collaborare con la giustizia.

Muore Vincenzo Casillo, detto ’o Nirone, indicato da più parti come l’uomo chiave della trattativa, tessitore dei rapporti tra camorra, politica, Brigate rosse e servizi segreti (avvalendosi di un tesserino dei quali entrava e usciva dal supercarcere di Ascoli Piceno a proprio piacimento, pur essendo già ai tempi colpito da un mandato di cattura). Casillo salta in aria il 29 gennaio 1983 all’interno della sua macchina parcheggiata a quattro passi da una sede del Sismi, nel quartiere Primavalle di Roma. Al suo fianco in quell’occasione c’è Mario Cuomo, altro esponente della Nco, latitante dopo essere evaso dal carcere di Campobasso, che nello scoppio perde entrambe le gambe e, interrogato dal giudice Alemi, afferma di non ricordare più nulla.

L’11 marzo 1985 muore “suicida”, nel carcere di Bellizzi Irpino, il ventisettenne Salvatore Imperatrice, gregario di camorra e guardaspalle di Casillo, dopo aver fatto mettere a verbale di non avere nessuna intenzione di togliersi la vita e di essere preoccupato per la propria incolumità. Nella stessa deposizione, trasmessa al pubblico ministero di Santa Maria Capua a Vetere il 28 gennaio 1984, Imperatrice affermava di aver accompagnato nei giorni del sequestro Cirillo Vincenzo Casillo al ristorante La Conchiglia di via Nomentana, a Roma, dove il vice di Cutolo avrebbe dovuto incontrarsi con i vertici della Democrazia cristiana.

Muore Nicola Nuzzo, detto ’o Carusiello, boss di Acerra e teste particolarmente importante poiché indicato da più parti come il primo membro della Nco a cui fu chiesto di intervenire a nome dell’organizzazione cutoliana per la liberazione di Cirillo. Nuzzo viene massacrato a colpi di spranga nella clinica romana Villa Margherita dov’è ricoverato, dopo aver rilasciato al giudice Alemi una deposizione considerata peraltro “reticente”.

I morti ammazzati, tuttavia, non si contano solo tra le file della camorra. Nell’elenco rientrano anche l’imprenditore miliardario Alfonso Rosanova, assassinato in una camera dell’ospedale di Salerno dopo essere stato legatissimo a Cutolo e, secondo molti, averlo convinto a partecipare alla trattativa; il sedicente colonnello del Sismi Adalberto Titta, indicato tra i contatti più prolifici tra la camorra e i servizi segreti e più volte ospite di Cutolo nella sua cella; e il già citato Luigi Bosso, il detenuto-staffetta scarcerato lo stesso giorno del rilascio di Cirillo.

Una vittima del post-Cirillo, tuttavia, merita più attenzione delle altre. Sia perché la sua condanna a morte è stata una delle monete di scambio della trattativa, sia perché il suo lavoro ha contribuito in maniera risolutiva a fare luce sulla vicenda. È arrivato il momento di ricordare il dirigente della Squadra mobile di Napoli Antonio Ammaturo, autore di un rapporto riservato sui clamorosi esiti delle sue indagini inviato al ministero dell’Interno e sparito nel nulla.

6. LO SBIRRO

Il 15 luglio 1982, a quasi un anno dall’epilogo del sequestro Cirillo, il vicequestore e capo della squadra mobile di Napoli Antonio Ammaturo, cinquantasette anni, viene assassinato insieme al suo autista, il ventiduenne Pasquale Paola, da quattro uomini della colonna napoletana delle Br-Partito della guerriglia: Vittorio Bolognese, Vincenzo Stoccoro, Emilio Manna e Stefano Scarabello.

In piazza Nicola Amore, uno slargo squadrato nel cuore della città dove affaccia l’appartamento di Ammaturo, il commando brigatista attende il bersaglio a bordo di una Fiat 128 verde, rubata qualche giorno prima, che sul portabagagli trasporta attrezzi e materiali da cantiere. È il primo pomeriggio, i quattro attendono l’Alfasud su cui viaggia il bersaglio intorno alle 14.30, l’orario in cui di solito Ammaturo rincasa, ma non quel giorno. Quel giorno, per motivi a loro ignoti, il vicequestore non si fa vedere così i quattro decidono di andare a mangiare qualcosa in una trattoria lì vicino, e quando tornano ai loro posti notano l’Alfasud già parcheggiata davanti al portone, con all’interno il solo autista. I brigatisti si dividono: Stoccoro e Manna si portano accanto al bar all’angolo tra via Duomo e la piazza, di fronte all’ingresso del palazzo di Ammaturo, mentre la 128 con a bordo solo Bolognese e Scarabello si rimette in moto ma sbaglia il senso di marcia, transita davanti all’Alfasud ed è costretta a fare inversione. Ammaturo esce dal portone proprio in quegli istanti, sale sul mezzo e fa segno all’agente Paola di ripartire. La loro auto, però, è costretta a fermarsi dopo pochi metri, a causa di un semaforo rosso. Stoccoro e Manna hanno così il tempo di raggiungere l’Alfasud e di aprire il fuoco.

Ammaturo e Paola muoiono sul colpo, ma gli spari provocano la reazione di un vigile urbano, Ciro Parlato, che spara a sua volta colpendo uno dei brigatisti, Scarabello. L’arma di piccolo calibro che ha in dotazione, tuttavia, non impedisce ai sicari di salire sulla 128 e allontanarsi.

Al loro inseguimento si gettano due “falchi” della questura, Emilio Giudice e Carmelo Sinatra, che a bordo della loro moto braccano l’auto lungo via Duomo, via San Biagio dei Librai, via San Gregorio Armeno. Nella sparatoria che ne segue rimangono feriti tre passanti: Vincenzo Di Lorenzo, colpito a una gamba mentre attraversa piazza Nicola Amore con la sua Fiat 500; Giuseppina Scarano, raggiunta da un proiettile a un piede in via Duomo; e Luciano Manzo, colpito di striscio al torace mentre percorre a piedi via San Gregorio Armeno. Qui la 128 si ferma, Stoccoro scende dall’auto, spara verso i falchi ma viene colpito a un piede, mentre Manna è ferito al petto. La moto dei poliziotti cade, la 128 riparte e si blocca definitivamente nei pressi di via Limongello, da dove i brigatisti proseguono a piedi nel cuore di Napoli vecchia — via Foria, piazza Cavour, porta San Gennaro e i vicoli del Rione Sanità — dove fanno perdere le loro tracce.

Tre giorni dopo, in un cestino dei rifiuti nei pressi della redazione del Mattino viene fatto trovare il documento di rivendicazione dell’attentato: un comunicato di cinque pagine nel quale si annuncia «l’annientamento del massacratore di proletari Antonio Ammaturo e del suo fedele cane da guardia».

Antonio Ammaturo, però, non si è mai occupato di eversione e non ha mai pestato i piedi al partito armato. L’attentato che gli toglie la vita, diranno i dissociati-pentiti delle Br nei mesi a venire, rientra tra le condizioni poste da Cutolo per il suo disturbo nell’affare Cirillo: è stato, in tutta sostanza, appaltato alle Brigate rosse dalla Nuova camorra organizzata, interessata a eliminare Ammaturo alla luce dei duri colpi che l’attività investigativa del vicequestore stava rifilando al clan (valgano per tutti le indagini che il primo maggio 1982 avevano portato al blitz delle forze dell’ordine nel castello di Ottaviano, in seguito al quale era stato arrestato per la prima volta Roberto Cutolo, figlio del boss). Cutolo inoltre, questa volta secondo le dichiarazioni del suo luogotenente Pandico, sospetta che lo sbirro abbia un occhio di riguardo nei confronti della Nuova Famiglia di Alfieri. E poi, a voler chiudere il cerchio, ’o professore non ha mai mandato giù quell’intervista che Ammaturo aveva concesso al quotidiano Paese Sera in cui il vicequestore aveva dato nientemeno che del cialtrone al boss. Tre argomenti che bastano e avanzano a far sì che il nome di Ammaturo sia inserito tra le ricompense rivendicate da Cutolo.

Per comprende i motivi dell’attentato ad Ammaturo, tuttavia, sono altrettanto rilevanti le dichiarazioni rilasciate dai suoi colleghi, tra cui quelle dell’amico Salvatore Pera che ricorda (come molti altri) l’amarezza e la rabbia del vicequestore per essere stato trasferito al comando di Gioia Tauro, in Calabria, dopo l’arresto del boss di Giugliano Antonio Maisto e in seguito a pressioni provenienti da ambienti istituzionali molto quotati. «Il dott. Ammaturo» confesserà Pera al giudice Alemi

mi diceva che il suo trasferimento era avvenuto a seguito di pressioni esercitate da Ciro Cirillo e dal presidente della Repubblica Giovanni Leone, per mezzo del di lui segretario che credo si chiamasse Valentini […]. Pochi giorni prima delle elezioni in Giugliano, Ammaturo venne trasferito a Gioia Tauro e lo stesso Ammaturo mi raccontò nel corso di uno sfogo che il questore Zamperelli gli aveva detto che non era riuscito a evitare il suo trasferimento in quanto la sua presenza a Giugliano non garantiva la vittoria della Democrazia cristiana, volendo anche fare intendere che ciò dipendeva dalla sua impostazione ideologica di sinistra.

Le parole di Pera acquistano una luce ancora più sinistra se accostate ai ricordi dei familiari di Ammaturo, tra cui soprattutto quelli del fratello Grazio, importanti perché chiamano in causa l’attività investigativa indipendente svolta dal poliziotto in relazione al caso Cirillo e le sue scoperte «che avrebbero fatto tremare Napoli»:

Mio fratello lavorò molto intorno ai fatti del sequestro Cirillo. Il fatto stesso che fosse il capo della Squadra Mobile e le sue conoscenze nel giuglianese lo portarono a dirmi che stava per chiudere il cerchio delle indagini. Mi assicurò di aver chiuso il cerchio e aggiunse: ho concluso, sono cose grosse, tremerà Napoli, ho spedito tutto al ministero. Stai attento che ti ho spedito una copia per posta, mi raccomando estrema riservatezza su quanto leggerai. Quella lettera io non l’ho mai ricevuta anche se lui, il giorno prima dell’assassinio, per telefono ancora insisteva di averla spedita da diversi giorni.

Grazio Ammaturo fa riferimento a un rapporto di una ventina di cartelle nel quale il fratello Antonio avrebbe condensato le conclusioni delle sue indagini. Copia di quel rapporto, mai rinvenuto dopo la morte del vicequestore, venne spedita a Grazio, mentre un’altra copia sarebbe stata consegnata personalmente da Ammaturo al ministero degli Interni. Sull’esistenza e il destino di quel documento, il giudice Alemi conclude: «Non può che concludersi a tal punto che il rapporto, giunto a Roma, venne “messo da parte”, mentre quello trasmesso in copia a Grazio Ammaturo non può sapersi se venne intercettato o invece si sia perso per strada».

7. IL GIUDICE

Al delitto Ammaturo è dedicata l’ultima parte del documento che più di ogni altro ha cercato di illuminare le ombre che avvolgono il caso Cirillo. L’abbiamo già citato più volte, parliamo delle oltre millecinquecento pagine della sentenza ordinanza firmata dal giudice Carlo Alemi e depositata il 28 luglio 1988, dopo sette anni di indagini.

Nel gennaio seguente la casa editrice Editori Riuniti diede alle stampe un volume, curato da Vincenzo Vasile, in cui sono raccolti i capitoli fondamentali di quel documento e dove a pagina 15 si può leggere un passaggio che mi ha sempre colpito, perché più simile a uno sfogo che non a una fredda considerazione di carattere giuridico: «Con profonda e immensa amarezza» scrive Alemi

questo giudice ha dovuto rendersi conto che, in indagini delicate come quella in oggetto del presente ordinamento, si cozza spesso contro un atteggiamento di chiusura anche da parte dei cosiddetti “collaboratori di giustizia” che hanno frapposto ostacoli di ogni tipo all’accertamento della verità, tacendo fatti a loro conoscenza, riferendone alcuni solo dopo iniziali reticenze e a seguito di formali contestazioni, mantenendo un comportamento che in taluni casi ha rasentato l’omertà, occultando e sopprimendo documenti che forse avrebbero potuto fornire un contributo all’accertamento della verità e che comunque sarebbe stato loro preciso dovere sottoporre al vaglio del magistrato.

In un caso che senza tema di esagerare può essere considerato tra i più intricati, delicati e scottanti della vita giudiziaria del nostro Paese, che ha visto coinvolti esponenti di molteplici apparati dello Stato unitamente ad appartenenti alla maggiore organizzazione eversiva che nei cosiddetti “anni di piombo” ha ricoperto di sangue la Campania (e l’Italia), ad affiliati alla maggiore organizzazione camorristica della Campania, ad affaristi, banchieri, esponenti dell’imprenditoria, non si possa chiudere il discorso con un semplice colpo di spugna, ma si debba lasciare la valutazione definitiva e la ulteriore chiarificazione dei fatti di causa al più ampio e sovrano giudizio del giudice del dibattimento.

Alemi, pur ammettendo il beneficio del dubbio e precisando che alcune delle conclusioni a cui è giunto al termine della sua istruttoria non sono suffragate da prove congrue, ricostruisce i fatti in maniera minuziosa, quasi maniacale. E, quello che più conta, rivolge accuse ben circostanziate a una classe politica identificata nella corrente dorotea della Democrazia cristiana, scesa a patti con camorra e Brigate rosse per ottenere la liberazione di un suo uomo.

Quell’immane lavoro vale al giudice una denuncia per calunnia, diffamazione e abuso in atti di ufficio firmata dall’onorevole democristiano Vincenzo Scotti, pluricitato nel documento, da cui però Alemi viene scagionato il 6 febbraio 1989: il reato di diffamazione, stabilisce il pretore di Napoli Vincenzo Maresca, non è configurabile dal momento che il nome di Scotti veniva fatto non dal giudice, ma da numerosi pentiti. L’abuso di potere, quindi, non sussiste.

Gli attacchi più virulenti nei confronti del giudice, però, provengono dagli ambienti istituzionali. Alla denuncia di Scotti si aggiungono infatti da un lato la decisione del ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli di intentare un procedimento disciplinare a carico del giudice — reo di aver violato, con le sue illazioni non suffragate da alcuna prova, «le più elementari norme di civiltà processuale» — e dall’altro una raffica di accuse a mezzo stampa che arrivano da tutte le forze di governo. La sentenza ordinanza diventa così il “teorema Alemi”; il giudice, un braccio armato delle forze di opposizione; le dichiarazioni dei pentiti, pallottole sparate contro un governo democraticamente eletto. L’allora presidente del consiglio Ciriaco De Mita arriva a dichiarare che con la sua inchiesta il giudice Alemi si è posto «al di fuori del circuito istituzionale». Le carte per l’abbattimento del teorema Alemi sono tutte sul tavolo.

Il 6 marzo 1989 nell’aula bunker di Poggioreale inizia il dibattimento contro gli esponenti di spicco della Nuova camorra organizzata accusati, in merito all’affare Cirillo, di estorsione ai danni dello Stato. Sul banco degli imputati i luogotenenti sopravvissuti (Corrado Iacolare, Enrico Madonna, Giovanni Pandico) e ovviamente lui, Raffaele Cutolo che, secondo l’accusa, per la sua mediazione ha chiesto una contropartita stimabile in due miliardi di lire, più la concessione di appalti per la ricostruzione post-terremoto e alcuni favori di carattere medico-giudiziario.

Idealmente, ma solo idealmente, accanto a Cutolo siedono i vertici della Dc, indicati da Alemi come i burattinai della trattativa. Nei loro confronti, tuttavia, il processo è tutto e solo storico-politico, perché davanti ai giudici sfilano solo in qualità di testimoni (e addirittura come vittime di una tentata estorsione).

Sette mesi esatti più tardi, nella sua requisitoria il pubblico ministero Alfonso Barbarano smonta pezzo per pezzo il teorema Alemi, arrivando a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle ipotizzate dal giudice istruttore e avanzando la richiesta di una raffica di assoluzioni perché il «fatto non costituisce reato»: per Barbarano l’estorsione è stata sì tentata da Cutolo, ma non è andata in porto proprio perché lo stato non si è piegato alle richieste del boss. In merito alla liberazione di Cirillo, poi, è stato sì pagato un riscatto alle Brigate rosse, ma solo per iniziativa dei suoi familiari e degli amici più stretti.

Il 25 ottobre la sentenza: il presidente della V sezione penale accoglie le richieste di Barbarano secondo il quale tra Stato, Nco e Br non c’è stata alcuna trattativa, e dei quindici imputati a processo solo cinque vengono condannati, e per quattro di loro la pena è sospesa. A Raffaele Cutolo vengono comminati due anni e dieci mesi per falso e tentata estorsione; dieci mesi al direttore del carcere di Ascoli, Cosimo Giordano, e otto a tre guardie carcerarie. Per gli altri imputati, assoluzione o il non luogo a procedere per prescrizione dei reati.

Il primo aprile 1990 vengono depositate le motivazioni della sentenza di primo grado in cui, tra le altre cose, si può leggere:

La scomparsa della prova documentale e la debolezza della prova orale hanno senza dubbio determinato dei vuoti probatori che hanno ostacolato non poco la ricostruzione completa degli avvenimenti connessi alla trattativa per la liberazione dell’assessore regionale della Dc Ciro Cirillo. In situazioni di questa natura il giudice deve arrendersi di fronte all’indecifrabilità della vicenda storica. […] Si è assistito più volte all’assurdo che un medesimo fatto storico non è mai stato riferito dai testimoni oculari con la sostanziale identità. Quasi sempre il Tribunale si è trovato di fronte due versioni dello stesso fatto, proveniente da fonti qualificate e, rispetto alle quali, nella totale impossibilità di privilegiare l’una o l’altra per l’assenza di conferma o di smentita, è stato giuridicamente precluso all’accertamento storico del fatto.

Questa situazione processuale ha finito per incidere negativamente sulla credibilità dei dichiaranti. Quando le contraddizioni e i contrasti tra le dichiarazioni sono quasi sistematici e raggiungono il livello dei testimoni qualificati, quando tale situazione processuale di inserisce in un contesto più ampio segnato dalla scomparsa degli elementi documentali, quando diventa impossibile la ricostruzione storica di un fatto, non può non essere messa in discussione la credibilità di tutti coloro che in qualsiasi modo, e per le più diverse motivazioni, hanno impedito che il livello della prova si alzasse fino a coprire tutt’intera la realtà degli accadimenti storici.

Il corsivo delle ultime sei, sette righe nell’originale del dispositivo non c’è, ma qui è utile per sottolineare l’impressione che fa pensare a quanti altri misteri d’Italia quelle righe potrebbero essere riferite. In quei giorni lo scrive meglio di altri un Guido Neppi Modana, cronista della Repubblica, in un articolo del 3 aprile intitolato “I silenzi di Stato sul caso Cirillo”:

Il caso Cirillo non è un episodio isolato, ma riproduce un copione che si è presentato con poche varianti in tutte le vicende in cui sono affiorate responsabilità di esponenti e di organi delle istituzioni dello Stato […]. Quando ci si avvicina alla verità, ovvero a brandelli di verità, scatta un collaudato meccanismo per cui le stesse istituzioni dello Stato e i loro vertici politici si mobilitano per impedire che la magistratura svolga il suo compito, come se a fianco delle istituzioni ufficiali vi fosse un altro circuito di potere, occulto e sottratto a ogni controllo, in grado di vanificare il funzionamento degli ordinari strumenti della legalità costituzionale.

La vicenda processuale del caso Cirillo, tuttavia, è solo agli inizi.

Il primo ribaltone coincide con la sentenza d’appello, emessa nell’aprile del 1991, che annulla la condanna per estorsione a Cutolo (il fatto non sussiste), assolve il direttore dell’Unità Claudio Petruccioli dall’accusa di diffamazione nei confronti della Dc (il giornalista, dicono i giudici, ha solo esercitato il suo diritto-dovere di cronaca) e, così facendo, ammette indirettamente che lo scudo crociato (condannato a pagare le spese processuali) effettivamente trattò per la liberazione del suo notabile.

Il vero terremoto, però, arriva di lì a qualche anno quando, in seguito alle inchieste di tangentopoli, mutano le condizioni politiche che hanno garantito per decenni l’impunità a una classe dirigente in procinto di essere spazzata via, a Napoli come in tutta Italia. Tra il marzo e il settembre del 1994 Cutolo e tantissimi altri come lui ritengono che i tempi siano maturi per vuotare il sacco, improvvisamente ritrovano la memoria, tutti parlano di tutto, quasi contemporaneamente, e tra questi un noto imprenditore avellinese molto attivo nella ricostruzione post-terremoto, Antonio Sibilia, che agli inquirenti dichiara: «Vedete che tutto nasce dal sequestro Cirillo e dagli accordi che sono stati presi a Roma […] in conseguenza della liberazione di Cirillo. A me risulta, ed è del resto notorio fra tutti gli imprenditori di Avellino, che a tali accordi partecipò anche la camorra, in particolare Vincenzo Casillo. È vero che fu raggiunto un accordo di carattere generale per cui, per ogni appalto della ricostruzione, gli appaltatori dovevano versare una doppia percentuale: il 5% alla camorra e il 3% ai politici».

Anche grazie a confessioni come queste la sentenza ordinanza del giudice Alemi — dopo essere stata attaccata, smontata e derisa — viene riabilitata e confermata nel suo impianto. E oggi è storia.

EPILOGO

Lo scorso 8 marzo, lo abbiamo già ricordato con un po’ di #fosforo, è ricorso il venticinquesimo anniversario di Fargo, opera d’arte dei fratelli Cohen. Non so perché, ma mentre tiravo le somme del caso Cirillo, ho ripensato alla scena finale di quel film, quando l’ispettrice Marge Gunderson — mentre sta portando in centrale lo psicopatico che pochi minuti prima aveva tentato di far sparire il cadavere del suo complice infilandone i pezzi dentro una tritalegna — si lascia andare a uno sfogo sull’assurdità di certe miserie umane.

*

Bibliografia essenziale del caso Cirillo

- Carlo Alemi, Il caso Cirillo. La trattativa Stato-Br-Camorra

- Marcello Altamura, Il professore dei misteri

- AA. VV., Le parole scritte

- Corrado De Rosa, La mente nera

- Francesco De Rosa, Un’altra vita. Le verità di Raffaele Cutolo

- Marisa Figurato, Patto inconfessabile. Politica, crimine e affari dopo il caso Cirillo a Napoli

- Carlo Lucarelli, Misteri d’Italia. I casi di Blu notte

- Giuseppe Marrazzo, Il Camorrista

- Iniziative editoriale dell’Unità (a cura della redazione), La trattativa. L’ordinanza del giudice Alemi sul caso Cirillo: brigate rosse, camorra, ministri dc, servizi segreti

- Francescomaria e Luigi Tuccillo, Sangue sulle città

- Ufficio istruzione del Tribunale di Napoli, “Procedimento penale contro Senzani Giovanni ed altri. Sentenza di proscioglimento e ordinanza di rinvio a giudizio”, vol. 1

- Vincenzo Vasile (a cura di), L’affare Cirillo, l’atto di accusa del giudice Carlo Alemi