23 gennaio 1973 — Il maglio

«L’idea era quella di fare un contro-monumento.»

Enzo Mari

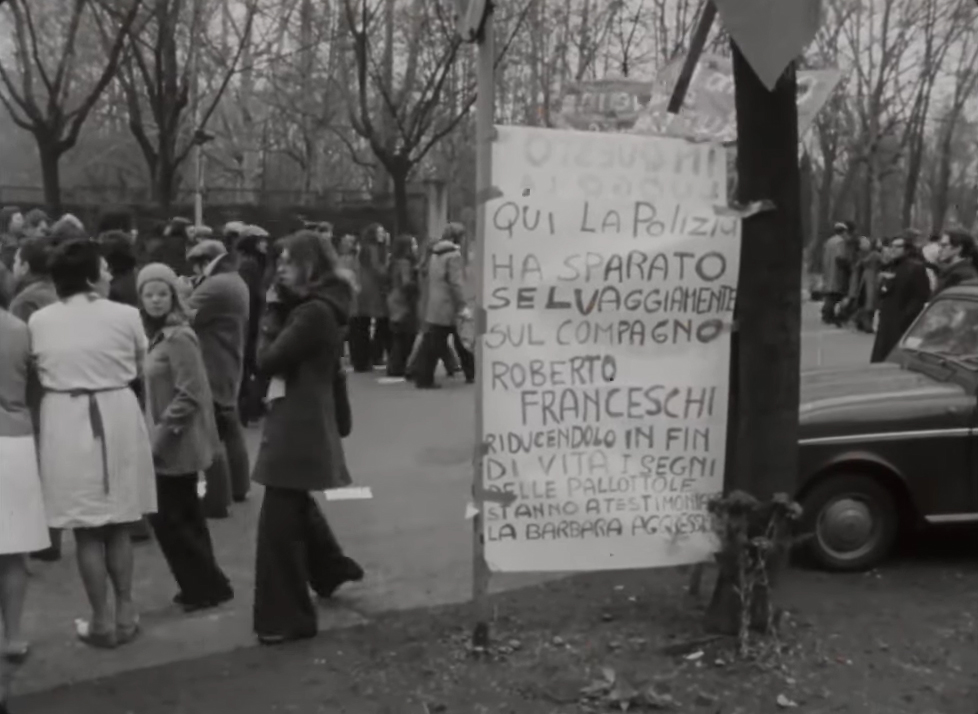

Oggi, ma cinquant’anni fa, Roberto Franceschi, ventenne militante del Movimento studentesco iscritto al secondo anno di economia politica alla Bocconi, veniva ferito alla nuca da un colpo di pistola sparato da un agente del Terzo reparto celere, schierato davanti all’ingresso dell’università su richiesta del rettore Giordano dell’Amore.

Quella sera era in programma un’assemblea del Movimento in vista dello sciopero nazionale studentesco del giorno seguente e il rettore, contrariamente a quanto in uso in casi simili, aveva deciso di consentire la partecipazione all’incontro ai soli studenti dell’ateneo, escludendo lavoratori e iscritti ad altre facoltà. La reazione dei partecipanti all’assemblea, subito annullata, dava vita a scontri nemmeno troppo accesi, durante i quali, tuttavia, almeno cinque agenti sparavano ad altezza d’uomo, ferendo due giovani: l’operaio della Cinemeccanica Roberto Piacentini e lo studente suo omonimo. Entrambi venivano trasferiti al Policlinico, il primo con una ferita da arma da fuoco alla schiena, il secondo alla nuca. L’operaio Roberto se la caverà. Lo studente Roberto no.

FORMELLE

La scorsa vigilia di Natale, mentre in compagnia di mia nipote scendevo a piedi dal castello di Brescia, il Falcone d’Italia, verso il centro città, notavo che il selciato di pietra su cui camminavamo era decorato da una lunga fila di formelle di bronzo (441 in totale, avrei scoperto poi) su ciascuna delle quali erano incisi nome, cognome, professione e data/luogo di morte di quanti caddero, dagli anni sessanta a oggi, in seguito a episodi di violenza politica. Da Gaspare Erzen — morto il 20 ottobre 1962 in seguito a un attentato dinamitardo attribuito a terroristi sudtirolesi presso il deposito bagagli della stazione di Verona Porta Nuova — a Emanuele Petri, il sovrintendente capo della polizia di stato assassinato il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze, durante uno scontro a fuoco con i brigatisti Mauro Galesi e Nadia Desdemona Lioce.

Perso nelle chiacchiere, ho letto i nomi delle prime formelle senza metterli a fuoco, senza capire davvero cosa avevo sotto in piedi. Mi ci è voluto un po’ per rendermi conto che stavo calpestando un monumento alla memoria, e che lo stavo facendo al contrario, perché la sua origine, com’è facile immaginare, coincide con piazza della Loggia, luogo di uno degli attentati più traumatici della nostra storia. Un percorso in salita, quindi, «a simboleggiare la necessità della memoria e dell’impegno civile nei confronti di quelle persone», e il cui ultimo tratto è stato inaugurato pochi giorni fa, il 15 gennaio.

Se non ricordo male è stata la formella dedicata a Mario Lupo, il giovane militante di Lotta continua ucciso a Parma da un gruppo di neofascisti il 25 agosto 1972, a farmi rallentare il passo, così da leggere i nomi a uno a uno, con più attenzione. Fin quando, giunto a quello di Roberto Franceschi, è successa una cosa: ho pensato che non avevo mai visto un altro monumento in memoria di un altro caduto di quegli anni bestiali; ho pensato che non avevo mai visto il maglio.

Così, a distanza di un paio di settimane da quella vigilia, ho acquistato un biglietto di andata e ritorno in giornata per Milano e qualche giorno dopo, con una passeggiata di circa un’ora dalla Stazione centrale, ho raggiunto via Ferdinando Bocconi.

LA SERA DEL 23 FEBBRAIO

«Quella sera saremmo dovuti andare tutti a teatro» racconta Lydia Buticchi Franceschi, mamma di Cristina e Roberto, morta a novantotto anni il 28 luglio 2021 dopo una vita — raccontata in due biografie: Perché non sono nata coniglio e il più recente La bambina di Odessa — che solo il Novecento poteva forgiare.

Nata a Odessa da un esule comunista perseguitato dal regime fascista e da una italorussa di origini borghesi che sposò la rivoluzione, Lydia fu staffetta partigiana durante la Resistenza, quindi insegnante di matematica, poi preside di tante scuole e infine, suo malgrado, punto di riferimento della battaglia di giustizia condotta in nome del figlio assassinato. Assassinato perché all’ultimo momento, tra il teatro e l’assemblea alla Bocconi, Roberto optò per quest’ultima, senza preoccupare i suoi familiari, visto che avrebbe dovuto trattarsi di un incontro come tanti.

«Al nostro rientro,» racconta Lydia «dopo pochi minuti squillò il telefono. Pensai: “È Roberto che mi avvisa che rientra tardi…”. Invece era Francesco Fenghi, suo amico fraterno, assistente di Diritto commerciale alla Bocconi e docente all’Università della Calabria, che ci invitava a recarci immediatamente al Policlinico perché Roberto non si era sentito bene».

Intorno alle 22.40 di quella sera, tra via Sarfatti e via Bocconi, Roberto, in verità, è stato colpito alla nuca da un proiettile sparato ad altezza d’uomo da qualcuno che non verrà mai identificato e che lo ha raggiunto proprio sopra il collo alto del maglione bianco indossato quella sera, quindi mentre si stava allontanando. Il professor Maspes, direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale milanese, avverte i familiari che il ragazzo al momento non è operabile. Non lo sarà, ma questo ancora non lo sa nessuno, nemmeno per gli otto giorni successivi, durante i quali Roberto aprirà gli occhi solo in sporadiche occasioni, per chiuderli definitivamente il 30 gennaio.

PROCESSI

I fatti che hanno portato alla morte di Roberto Franceschi sono stati oggetto di una lunga vicenda giudiziaria articolata in due processi penali (terminati entrambi con sentenze di assoluzione per i principali imputati) e in un processo civile che, al contrario, ha prodotto alcune verità.

Il primo dibattimento fu a carico degli agenti Gianni Gallo (accusato dai suoi superiori di aver sparato dopo essere stato colto da un raptus di paura perché il telone della camionetta che guidava quella sera era stato incendiato da una molotov) e Agatino Puglisi, entrambi assolti per non aver commesso il fatto; il secondo vide sul banco degli imputati il vicequestore Tommaso Paolella, sulla cui giacca indossata la sera del 23 gennaio erano state rinvenute tracce di polvere da sparo. Anche Paolella, tuttavia, venne assolto sia in primo grado (per insufficienza di prove), sia in appello (per non aver commesso il fatto).

Solo grazie al processo civile, intentato dalla famiglia Franceschi contro il ministero dell’Interno e giunto a sentenza nel 1999, vennero accertate tre verità: 1. il colpo fatale per Roberto partì da una Beretta 7.65, matricola n. 712457, riconducibile proprio all’agente di polizia Gianni Gallo, che però quella sera non sparò nemmeno un colpo; 2. a spararne 17, di colpi, e tutti ad altezza uomo, furono invece almeno cinque altri poliziotti, non tutti con la propria arma in dotazione, né vestendo la divisa d’ordinanza; 3. tutto quel fuoco, infine, venne aperto sui manifestanti senza che ve ne fossero i presupposti previsti dalla legge.

La sentenza di questo procedimento riconobbe alla famiglia un indennizzo di 600 milioni di lire, grazie ai quali nacque la Fondazione Roberto Franceschi, ancora oggi attiva nella promozione della giustizia sociale e dei diritti umani. A questo proposito, nel recente libro dedicata alla vita di Lydia Buticchi della giornalista Tiziana Ferrario (che fu sua allieva) si legge:

A chi le chiedeva perché con il risarcimento dello Stato avesse deciso di aprire una fondazione intitolata al figlio, [Lydia] spiegava: «È tanta la disperazione che hai dentro quando ti uccidono un figlio, che hai bisogno di espandere il tuo dolore. Sentivo il bisogno di lavorare per gli altri. Ho scelto che la fondazione fosse rivolta alle scuole e ai bisogni dei ragazzi. Abbiamo pubblicato molti libri, ci siamo occupati di spiegare la Costituzione, perché non puoi essere un buon cittadino se non conosci la Costituzione».

VITE DI MONUMENTI

«Il discorso che era emerso era il rifiuto di fare un monumento in collaborazione con il potere.

[Il maglio] non è stato fatto, è stato scelto dagli artisti, e soprattutto da me. Ma è stato fatto dagli operai. È stato realizzato in Germania, negli anni Trenta, a 300 lire al chilo.»

Enzo Mari

Parecchi anni fa lessi la biografia di un monumento che mio padre, quando veniva a trovarmi a Roma, non mancava mai di omaggiare con un mazzo di garofani: la statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori. Il libro ricostruisce i tredici anni di burrascoso conflitto necessari a far sì che in uno dei luoghi più belli della capitale potesse ergersi la sagoma incappucciata di una delle menti più luccicanti della cultura patria. E di come tutto sia stato possibile per iniziativa, tra gli altri, del movimento studentesco romano della metà del Diciannovesimo secolo, i cosiddetti ragazzi del ’76, promotori del Comitato universitario internazionale per il monumento a Giordano Bruno.

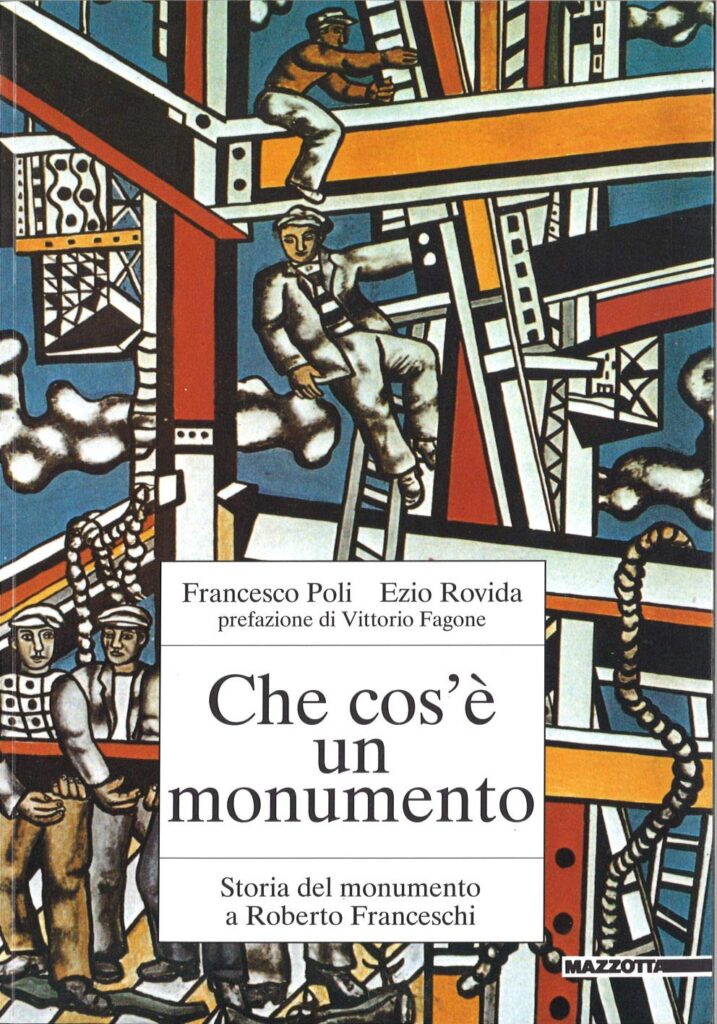

Al libro di Massimo Bucciantini ho ripensato mentre leggevo la biografia di un’altra opera commemorativa, anch’essa posata per iniziativa di un movimento studentesco, ma cent’anni più giovane rispetto a quello a cui dobbiamo la statua di Bruno. Quest’altro volume (scaricabile gratuitamente dal sito della Fondazione Franceschi) si intitola Che cos’è un monumento ed è stato scritto da suoi autori, Francesco Poli ed Ezio Rovida, per ricostruire l’incredibile processo collettivo che portò un gruppo di artisti a collocare, senza che nessuno avesse dato loro il permesso, un catafalco d’acciaio alto sette metri e pesante cinquanta tonnellate davanti all’ingresso di uno degli atenei più prestigiosi d’Italia. In memoria di Roberto Franceschi, ucciso dalla polizia con un colpo di pistola alla nuca.

«Due mesi dopo la morte di Roberto,» ha raccontato agli autori Lydia Franceschi «i compagni del Movimento studentesco, in particolare i bocconiani, posero sul luogo dov’era caduto, lo stesso dove oggi è collocato il maglio, una lapide che diceva: “Qui è caduto, il 23 gennaio 1973, di fronte alla sua università, Roberto Franceschi, mentre combatteva per la democrazia nella scuola e per il socialismo”».

Ma quella lapide, nel corso dei mesi, subì più di un atto vandalico, spesso accompagnato da messaggi ingiuriosi o di scherno indirizzati alla famiglia. Così, per ricostruirla, i compagni di Roberto decisero di rivolgersi allo scultore Alik Cavaliere, che a sua volta rilanciò, chiedendo a un collettivo di artisti milanesi di pensare a qualcos’altro: «qualcosa che scioccasse» ricorda Lydia, che obbligasse a riflettere sull’uso della violenza, «soprattutto quando questa diviene espressione di un’etica della sopraffazione che crea leggi e strutture per mantenere il proprio potere».

Il collettivo cominciò a riunirsi nell’inverno del 1973-74, presso il Club Turati di via Brera, costituendosi nel Comitato promotore per il monumento a Roberto Franceschi e ai caduti nella Nuova Resistenza dal ’45 a oggi e promuovendo un concorso di idee. Arrivarono moltissimi bozzetti, e una delle parti più interessanti del libro di Poli e Rovida è proprio quella in cui alcuni componenti del comitato ricordano i progetti via via scartati: dalle idee più avveniristiche — tra tutte, la semisfera d’acciaio di sei metri di diametro proposta da Ezio Campese, dalla quale sarebbe dovuta spuntare «una lancia lunga nove metri di perspex trasparente, fluorescente, rosso magenta» — a quelle più concrete, talmente concrete da essere realizzate cinquant’anni dopo, in un’altra città: «Proposi» racconta lo scultore Mauro Staccioli «di pavimentare il marciapiede dove Franceschi era caduto con lastre su cui fossero incisi i nomi di tutti i caduti nelle lotte popolari dal ’45 a oggi: oltre centosessanta nomi che inducessero al ricordo chiunque passasse». In effetti, ricorda qualcosa.

DAL CROGIOLO AL MAGLIO

Poiché nessuna delle idee presentate incontrò un consenso sufficientemente ampio, il progetto si arenò fino alle prime settimane del 1975, quando in seno al comitato fu costituita una nuova commissione — composta dal designer Enzo Mari, dal pittore Vitale Petrus e dallo scultore Paolo Gallerani — con il compito di riformulare il progetto. Cosa che avvenne puntualmente, nel segno di un filone di ricerca ben preciso che privilegiava l’adozione di un oggetto «simbolico, eterno, essenziale», e che era emerso in alcune proposte presentate al concorso: come quella di Luigi Volpi, per esempio, intitolata Menhir, che consisteva nel collocare su un’aiuola davanti alla Bocconi un macigno granitico di forma cubica; o quella di Duccio Berti, che per la sua Immagine per una monumentalità di classe si era ispirato alla figura del dolmen; o come la piramide rovesciata del pittore e scultore Gianfranco Pardi.

Fu partendo da questi spunti e attraverso ore e ore di discussioni che dentro il comitato, pian piano, maturò l’idea di commemorare Roberto Franceschi con un oggetto già esistente e dal forte impatto simbolico: un grande crogiolo (lungo 2,20 metri, largo 1,80 e alto 1,50 per 35 tonnellate di peso) collocato nel piazzale interno della Breda Siderurgica, nel punto in cui tanti anni prima, nel 1917, aveva perso la vita un operaio della fabbrica, travolto dalla gittata di un altoforno. «Era lì da un sacco di tempo» racconta Lino Marzulli «e gli operai, quando passavano accanto, avevano un atteggiamento di rispetto, quasi di reverenza. […] Noi artisti e gli operai vedevamo un collegamento fra l’apparente accidentalità di queste morti atroci, simbolo della condizione operaia, e la morte di Franceschi, caduto nella lotta per capovolgere questa situazione. Con il consiglio di fabbrica della Breda proponemmo di portare un gran mastello pieno di scorie di fusione davanti alla Bocconi in onore di Roberto».

Una rivisitazione in salsa operaista del ready-made duchampiano: una soluzione perfetta, che con il passare dei mesi raccolse sempre più consensi, tanto che nella primavera del 1975 la commissione elaborò il progetto nei dettagli. In autunno, però, i contrasti e le divergenze riaffiorarono, provocando un nuovo stallo superato solo nella primavera dell’anno successivo, con la nomina di Ezio Rovida a referente unico per la realizzazione del monumento. La proposta di commemorare Roberto Franceschi mediante, parole di Enzo Mari, «un grande manufatto dell’industria come simbolo della partecipazione operaia» venne così definitivamente approvata e prese il via la ricerca, tra i depositi di rottami industriali, di un manufatto capace di esprimere, ancora Mari, «una carica… più che antropomorfica, di durezza»:

Poi scoprimmo la forma del maglio, che ci convinse subito, sia per le sue proporzioni architettoniche di grande monolito, sia per il fatto che simbolicamente è un martello gigante, il simbolo primario del lavoro, da gran tempo intrinseco all’araldica della sinistra.

UN NON MONUMENTO

«Enzo Mari» ricorda Lydia Franceschi «continuava a ribadirmi che il monumento non doveva rappresentare un momento consolatorio… E aveva ragione. Anch’io volevo che non fosse espressione consolatoria perché, altrimenti, si sarebbe fatto il gioco del potere, che spesso usa lo strumento del monumento per lenire quelle ferite che non si possono rimarginare o per pagare debiti di sangue che non hanno prezzo». La ragazza di Odessa ricorda anche le sue iniziali riserve nell’immaginare come un macchinario da fonderia potesse acquisire una valenza artistica; e il suo successivo, graduale innamoramento nei confronti di un’idea così nuova, così dirompente. Nei confronti di quel «non monumento», come Lydia cominciò a ribattezzarlo:

Perché pur essendo un oggetto collocato per ricordare, come tutti gli altri monumenti, è così impregnato di tanto dolore, di tante lotte, di un certo modo di sentire, che non lo si può confondere con altri monumenti generici, ma lo si può inserire solo tra quei “non monumenti” che ricordano le vittime anonime della barbarie, degli eccidi, delle ingiustizie sociali.

Superate tutte le perplessità, il maglio, realizzato in Germania nel 1941, fu prima opzionato e poi, dopo aver raccolto i fondi necessari, acquistato e tenuto in deposito nella stessa fabbrica tedesca, fino al suo definitivo trasferimento a Milano a bordo di un camion. E dopo quattro anni di proposte, discussioni e ricerche, venne posato il 16 aprile 1977, nel secondo anniversario della morte di Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, altre due vittime della violenza di stato di quegli anni.

Tutto avvenne semiclandestinamente, senza alcuna autorizzazione ufficiale (una richiesta all’allora sindaco della città Carlo Tognoli era stata avanzata da una delegazione del comitato nel settembre del 1976, durante la presentazione del progetto alla Biennale di Venezia; nulla fu concesso in modo formale, ma nei mesi successivi il comune non si mise mai di traverso).

Giunto in via Bocconi il maglio, dopo essere stato sollevato e manovrato da una gigantesca gru, venne collocato su una base (profonda circa settanta centimetri e riempita con pietrisco di ferrovia) realizzata per stabilizzarne l’appoggio. Ai suoi piedi fu poi collocata la targa in bronzo con la scritta: «A Roberto Franceschi e a tutti coloro che nella Nuova Resistenza dal ’45 ad oggi caddero nella lotta per affermare che i mezzi di produzione devono appartenere al proletariato». Con quell’ultima parola che, nota Ezio Rovida, oggi «dà un po’ un sapore d’epoca, ma in fondo, che esiste un proletariato è sempre meglio ricordarselo».

IL PIÙ BEL (NON) MONUMENTO DI MILANO

«Un concentrato di energia immobile, una presenza severa, senza la minima concessione estetizzante o retorica. […]

Una sorta di menhir della società industriale.»

Francesco Poli

Quando lo scorgo da lontano, dall’ingresso di via Bocconi, ripenso a due frasi di Enzo Mari.

Con la prima, già citata, non mi trovo del tutto d’accordo. Perché se il grande designer ha ricordato come, una volta approvata l’idea del manufatto industriale e dato il via alle ricerche, l’intento fosse stato quello di trovare qualcosa capace di esprimere «una carica… più che antropomorfica, di durezza», a me invece il maglio sembra proprio un uomo alto sette metri, in attesa di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Un uomo anche duro, sì, a tratti severo, ma buono; e poi silenzioso, uno di quelli da cui le persone vanno a chiedere un consiglio, un parere, anche un aiuto. Uno che odierebbe il chiacchiericcio sterile, le parole stupide, e che a volte sarebbe tentato di prendere a schiaffi chi ne abusa. Uno, insomma, che di carica antropomorfica ne ha da vendere.

Al contrario, con l’altro pensiero di Mari, ricordato da Ivan Carozzi in un bell’articolo pubblicato sul Tascabile esattamente un anno fa, sono perfettamente allineato: «il maglio è più bel monumento di Milano». Elegante, austero, invecchiato bene nonostante quella corona d’alloro ormai rinsecchita e risalente, immagino, all’ultima commemorazione, e quel vasetto in plastica nero, adagiato su un fianco dietro la targa, che un tempo deve aver ospitato un fiore. «Avrebbe bisogno di una sistematina» mi fa notare la mia amica Laura, che non vedo da sette anni e che nel frattempo mi ha raggiunto mentre sto fotografando il maglio dopo essere salito sul muretto di cinta che lo separa dall’edificio universitario. Ci eravamo dati un quasi-appuntamento un paio di giorni prima, ma non ero affatto sicuro che venisse e invece eccola lì. «Faccio altre due foto e poi andiamo a bere e mi racconti» le dico, perché c’è il sole, non fa freddo, sembra proprio la mattinata giusta per passeggiare in città e colmare sette anni di vita davanti a una birra sui vicini navigli.

Sono passati dieci giorni da quel sabato, e penso che la sistematina sia già arrivata perché oggi ricorre il cinquantesimo anniversario della morte di Roberto Franceschi e intorno al maglio ci sarà aria di festa. La vecchia corona d’alloro sarà sostituita con una fresca e profumata, nuovi fiori saranno appoggiati dietro la targa in bronzo che commemora tutti i caduti della nuova resistenza, e intorno al menhir teutonico, oramai adottato dalla città, si saranno radunati familiari, amici, magari anche qualche studente della Bocconi. Quella stessa università che il 23 gennaio 1973 voleva vietare l’ingresso ad altri studenti e che stasera, nel corso di una «serata sulla memoria» ospitata dalla sua aula magna, intitolerà proprio quell’aula, la più importante, a Roberto Franceschi, che per colpa di quell’assurdo divieto perse la vita. Perché anche a questo servono, i non monumenti. A ritrovarsi e a chiudere i cerchi.