20-21 luglio 2001 — Genova per me

Domani, ma vent’anni fa, partecipavo al corteo del Genoa Social Forum organizzato in occasione del vertice del G8 inaugurato oggi nel capoluogo ligure.

A quei tempi vivevo da qualche mese a Milano, dove stavo svolgendo il servizio civile, e con i miei inquilini della foresteria di piazza Santatorre di Santarosa si era discusso spesso se andarci o meno, a Genova. Più l’appuntamento si avvicinava, però, più l’idea di stare a casa sembrava maggioritaria, per non farsi fregare da quella che, giorno dopo giorno, pareva delinearsi come una trappola. Alla fine, tuttavia, a Genova ci sono andato, ma per colpa o merito di una decisione improvvisa, estemporanea, presa con il mio amico Andrea (arrivato dal Friuli) il pomeriggio di un venerdì surreale, qualche ora dopo che il carabiniere ausiliario Mario Placanica aveva sparato in faccia a Carlo Giuliani.

Di quel sabato 21 luglio — che nel mio modo di pensare alle cose ha tracciato un solco tra un prima e un dopo — non mi restano che poche fotografie in pellicola scattate da Andrea, e molti ricordi confusi — alcuni vividi e corporei, altri così sfocati e dilatati da non essere nemmeno sicuro della loro affidabilità — che iniziano intorno alle 18 del giorno prima.

- Sono a casa di Manuela insieme ad Andrea e Massimo. Lei si sta preparando perché quella sera stessa festeggeremo la sua laurea; noi tre siamo in cucina davanti al televisore e stiamo seguendo la ricostruzione del Tg2 dell’assassinio di Carlo Giuliani, avvenuto alle 17.27 in piazza Alimonda. Io e Andrea decidiamo che all’alba, dopo la festa, partiremo per Genova.

- Dopo qualche ora siamo di fronte all’entrata del Roialto, un locale in via Piero della Francesca, poco distante dall’ex stazione ferroviaria di Bullona, dove festeggeremo Manuela in compagnia di altri suoi amici (qualche settimana fa, dopo che Manuela mi ha detto che il fu Roialto ora si chiama Ristorante 55, sono andato sulla pagina Facebook del locale, per vedere se le foto lì pubblicate potessero accendere qualche ricordo; ovviamente non l’hanno fatto, ma in compenso ho scoperto che il Ristorante 55 è ora gestito da “un team giovane e dinamico”). Mentre ho lo sguardo fisso su un cartello appeso all’ingresso che vieta agli avventori di fotografare le modelle presenti all’interno del locale, rifletto sul fatto che non sono mai stato in un posto così posh.

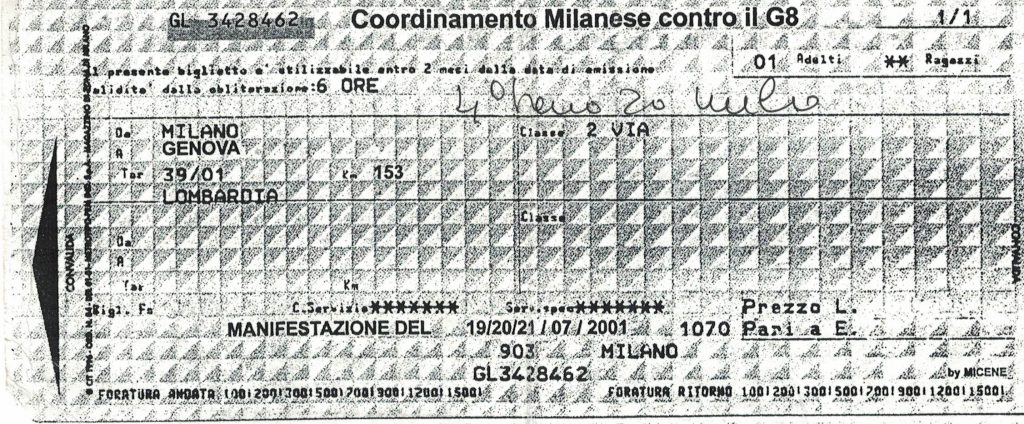

- Abbiamo dormito quella notte? Forse un paio d’ore. Intorno alle 4.30 io e Andrea siamo già in piedi e a fatica ci dirigiamo verso la stazione di Porta Garibaldi, da dove prenderemo un espresso che approderà a Genova Quarto dei Mille, a est della città. Ancora non lo sappiamo ma sarà un viaggio estenuante, durato sei, forse sette ore, durante le quali un po’ dormo, un po’ chiacchiero con il mio amico, un po’ mi guardo intorno e ascolto i discorsi dei miei compagni di viaggio. Di quel treno zeppo e rumoroso conservo ancora uno strano biglietto intestato al “Coordinamento milanese contro il G8”: qualcosa a metà tra un autentico titolo di viaggio e, sul retro, un manifesto politico.

- A Genova è una bella giornata di sole. È la prima volta che ci metto piede, ancora lo ignoro ma dopo quella giornata non ci sarei più tornato. Attraversiamo a piedi il quartiere di Albaro, una zona residenziale, periferica: case basse protette da muretti bianchi, strade anonime e tortuose, finché là in fondo si comincia a scorgere il mare. A mano a mano che avanziamo prende forma un piccolo corteo che presto si immetterà come un affluente nel fiume di manifestanti (più di 300.000, si dirà) che già si intravede sul lungomare.

- Scatto ad Andrea, che è mezzo sardo, una foto tra le onnipresenti bandiere dei Quattro mori. Negli anni successivi l’ho guardata spesso, quell’immagine, e ogni volta mi fa ridere. Andrea, come me, indossa gli stessi vestiti della festa al Rialto: pantaloni chiari e camicia azzurra, lui; jeans e camicia azzurra, io (ma nello zainetto rosso che mi porto dietro ho infilato anche una t-shirt, che a un certo punto indosserò). Probabilmente eravamo fuori contesto tanto ieri sera quanto oggi, e forse ce lo diciamo pure, mentre marciamo lungo corso Italia in direzione di piazzale Kennedy dove, in lontananza, si vedono colonne di fumo alzarsi verso il blu del cielo. Come verrà ricostruito nei giorni a venire, poco prima del piazzale (dove, paradossalmente, il quartier generale del Genoa Social Forum convive a pochi metri di distanza con quello delle forze dell’ordine) gli scontri sono iniziati già dal mattino, all’altezza di piazzale Raffaele Rossetti, e stanno proseguendo da ore. Il tragitto del corteo prevede che in corso Marconi, nei pressi di via Alessandro Rimassa, abbandoneremo il lungomare per entrare nel cuore della città e dirigerci verso il quartiere Marassi, luogo del concentramento finale.

- “Cosa ci facciamo qua dietro?” dico al mio amico, un po’ scherzando un po’ no. “Dobbiamo andare davanti, nel cuore della battaglia”. Lui sorride, dice che se voglio posso accomodarmi, che a lui di rimanere nelle retrovie non dispiace affatto, ma io mica dicevo sul serio: mi era solo venuta in mente quella battuta di Diego Abbatantuono in Mediterraneo, quando il sergente maggiore Nicola Lorusso si lamenta dei suoi commilitoni che vogliono starsene al calduccio nell’isola greca mentre in tutta Europa infuria la guerra. Dico quelle parole così, per scherzo, senza immaginare che tra pochi minuti sarà la battaglia a venire da noi.

- C’è un’immagine che ho in testa, ma non so se corrisponde a un ricordo reale o se invece si sia depositata nella memoria dopo averla vista in tv, magari in qualche telegiornale o programma di approfondimento. Quattro del blocco nero stanno sfasciando una pompa di benzina. Uno impugna l’erogatore, fa uscire il liquido e lo incendia con un accendino, trasformandolo in un piccolo lanciafiamme fai-da-te. Ora che ci penso, potrebbe anche essere un’immagine che ho ricavato da Point Break, uno dei miei film d’azione preferiti: quando gli agenti Bodhi e Utah sorprendono la banda degli ex presidenti durante uno dei loro colpi in banca e ne nasce un inseguimento furibondo, a un certo punto Ronald Reagan fa esattamente quello che io credo di aver visto fare a uno del blocco nero, anche se in proporzioni più modeste.

- Più ci avviciniamo a piazzale Kennedy più è chiaro, anche a me che non ho poi chissà quale esperienza di cortei, che le cose si mettono male. L’odore dei lacrimogeni si fa sempre più forte, anche se il gas non brucia ancora gli occhi, così come sempre più numerose sono le colonne di fumo che si alzano all’orizzonte. So che stiamo avanzando spediti verso qualcosa da cui, al contrario, dovremmo allontanarci, ma l’inerzia del corteo, l’adrenalina degli scontri e la volontà di essere testimoni di un evento a suo modo storico sono più forti della razionalità. E poi davvero, ancora non è del tutto chiaro quello che sta succedendo là in fondo. A sinistra, sulla spiaggia dopo Punta Vagno, vedo gente correre verso l’acqua, inseguita da poliziotti/carabinieri/finanzieri in assetto antisommossa. Più passa il tempo, più quelle divise da Robocop cominciano a notarsi in numero sempre maggiore. Qualcuno dice che poche centinaia di metri più avanti il corteo è stato spezzato e aggredito dalle forze dell’ordine, che gli scontri sono fuori controllo, e un po’ si capisce dall’aria ormai irrespirabile. Però nemmeno in questo frangente ricordo di aver avuto paura, ed è forse per questo che continuo ad avanzare insieme ad Andrea. Camminando in montagna ho imparato che la paura, quando arriva davvero, mi paralizza, non mi fa andare avanti. Se quel giorno ho continuato ad avanzare, anche quando tutto intorno sembrava impazzire, significa che non era ancora lì. Ma non ci sarebbe voluto molto.

- Piccolo dettaglio di cui mi sono accorto solo in questi giorni, mentre cercavo con fatica di ricostruire gli spostamenti di quelle ore: nel momento in cui noto i manifestanti scappare sulla spiaggia, mi trovo a poche decine di metri da quello che oggi è il liceo statale “Sandro Pertini”, ma che all’epoca è la scuola Armando Diaz, che fra qualche ora si trasformerà in «una macelleria messicana», teatro della «più grave violazione di diritti umani in un paese democratico dal dopoguerra».

- Quando arriviamo all’imbocco di corso Marconi, all’altezza di piazza Martin Luther King, la carica è già in corso e il corteo è davvero stato spezzato in due tronconi. C’è chi riesce a proseguire lungo corso Torino e via Giuseppe Casaregis, e chi no. Io, senza rendermene conto, appartengo al primo gruppo perché qualcuno mi ci ha messo.

- Nel marasma generale – avanziamo tutti un po’ a casaccio tenendo le mani alzate, come a dire “stiamo solo camminando” – riconosco le pettorine degli uomini della Fiom-Cgil che fanno da argine per indirizzare i manifestanti e proteggerli. Non ho la più pallida idea di come comportarmi e mentre sono lì che mi guardo intorno, sento due tenaglie afferrarmi per entrambe le braccia, sollevarmi da terra e incanalarmi verso quella che, avrei scoperto dopo, è la direzione giusta. A spostarmi come fa un muletto con un bancale è stato un uomo grande e grosso, con la barba nera e un elmetto da camallo in testa: durante la manovra non ha aperto bocca, mi ha semplicemente preso-sollevato-deposto, e così facendo mi ha probabilmente salvato. È in quel momento che perdo di vista Andrea.

- Da qui in avanti, e per buona parte della giornata, corro. Corro perché l’aggressione che sta subendo il corteo da parte delle forze dell’ordine è ormai oscena, spudorata. Corro perché i gas CS non mi fanno né respirare né vedere, quindi penso che la cosa migliore da fare sia togliersi da lì nel più breve tempo possibile. Corro perché ho già sperimentato quanto può far male un manganello, e non voglio che accada di nuovo. Corro perché — nonostante, adesso sì, sia terrorizzato — la teoria della paura paralizzante quel giorno non funziona. Ricordo un lungo viale alberato, in ombra, percorso con quanta più forza ho nelle gambe, e un pensiero unico in testa: chi me lo ha fatto fare? perché ci sono venuto? Mi fermo e mi piego sulle ginocchia, ho un conato di vomito, qualcuno mi passa dell’acqua (io i limoni non li ricordo: di certo li ho sentiti nominare spesso durante il corteo, sapevo della loro leggendaria funzione anti-lacrimatoria, ma non ho memoria di averne visti girare, e di sicuro non ne ho fatto uso). Tra chi mi sta intorno c’è chi urla di non correre, di mantenere la calma, di camminare, e chi invece dice di scappare perché ci sono alle costole. Ma chi, ci sta alle costole? E soprattutto, perché?

- Sono esausto, approfitto di un momento di calma per riposarmi sui gradini di una chiesa (grazie alla memoria di Andrea e ai suoi appunti di quei giorni scopro ora che si chiama Maria Santissima della Misericordia e Santa Fede) e fare quello che fino a quel momento non ho avuto il tempo di fare: scrivere un sms ad Andrea con il primo cellulare della mia vita, il Samsung Nokia 3310 che i miei genitori mi hanno regalato quando mi sono trasferito a Milano. Rimango seduto in attesa di una sua risposta, ma dopo dieci minuti non l’ha ancora fatto e allora mi viene in mente che poco prima di perderlo di vista mi aveva detto di essere rimasto senza credito, perciò lo chiamo, ma ancora niente, riprovo ma di nuovo a vuoto, comincio a preoccuparmi, decido di non muovermi da lì finché non riesco a parlargli, ed ecco che finalmente, al terzo tentativo, risponde: “Tutto ok?”. “Sì, tu? Dove sei?”. “Sui gradini di una chiesa ma non so dirti dove. Magari sei già più avanti”. “Dimmi la via, cerco di capire e ti raggiungo”. Gli dico la via, lui mette giù e dopo mezz’ora me lo ritrovo accanto. Mi dice che sta bene, che a un certo punto si è fermato ad aspettarmi in piazza Paolo da Novi e lì si è trovato stretto tra la carica della polizia e la controffensiva dei manifestanti, insomma che si è cagato addosso dalla paura pure lui, e mentre siamo lì che ce la raccontiamo il suo telefono squilla di nuovo, ma questa volta sono i suoi. “Che faccio, rispondo?” mi chiede. “I miei non sanno che sono qui”. “Neanche i miei” gli dico. “Rispondi e fai finta di essere a Milano”. Lui segue il mio consiglio, ma forse non è stata una buona idea: intorno si sentono solo sirene di ambulanze, scoppi di non so cosa, pale di elicotteri a pochi metri dalla testa, gente che urla. Anche lui se ne rende conto, forse, perché cerca di tagliare corto, ma ormai il danno è fatto.

- Mentre marciamo verso il quartiere Marassi, dove la testa del corteo dovrebbe essere già arrivata da ore, sempre più persone si affacciano dai balconi dalle palazzine che danno sulla strada per sostenere i manifestanti: c’è chi passa bottigliette d’acqua, chi ci annaffia con la pompa da giardino, chi apre il portone del proprio stabile per soccorrere chi è in difficoltà, chi scede giù in strada per unirsi al corteo. Siamo a poche centinaia di metri dal luogo del concentramento finale ed è lì che io e Andrea incontriamo casualmente il nostro amico Manuel, partito molto prima di noi e rimasto sempre in testa al corteo, motivo per cui la sua percezione della giornata è molto differente dalla nostra: non si è reso conto di quello che è successo, ci dice, non ha mai percepito situazioni di pericolo, e quelle parole mi sorprendono, non riesco a pensare che in quello stesso corteo ci siano persone che non hanno visto quello che ho visto io.

- Io e Andrea decidiamo di non fermarci troppo, forse è meglio prendere subito la strada per la stazione di Brignole, da dove ripartiremo verso Milano, perché se al ritorno ci mettiamo quanto ci abbiamo messo all’andata è capace che arriviamo all’alba. Passiamo davanti allo stadio Luigi Ferraris, uno dei miei preferiti, poi al carcere lì a fianco, davanti alle cui mura un gruppo di manifestanti si è fermato per intonare cori di sostengo ai detenuti. E mentre camminiamo, stanchi ma spediti, verso la nostra meta capisco che è proprio vero quello che si dice: in certe situazioni non bisogna mai abbassare la guardia.

- Mentre procediamo a passo spedito verso Brignole la paura torna perché ho l’impressione di essere nel pieno di una gigantesca caccia all’uomo. Non più protetti dalla vastità del corteo, i singoli manifestanti che si sparpagliano in città sono ora ottime prede per un regolamento di conti che, come si capirà nelle ore successive, è appena iniziato. Dappertutto carcasse di auto bruciate, vetrine sfondate, maschere di sangue che camminano; qualcuno corre ancora e si rifugia dentro i vicoli, non so dove siamo, penso solo ad arrivare alla meta nel più breve tempo possibile.

- La tensione si allenta solo quando entro nell’atrio della stazione. Lì, non so perché, mi sento al sicuro. Il nostro treno non si fa attendere molto, o comunque meno di quello che avrei immaginato, e appena mi accomodo sul sedile capisco che, nonostante la stanchezza, non chiuderò occhio perché l’adrenalina è ancora tanta. Di quel viaggio di ritorno ho un unico ricordo: la telefonata di Marina, la mia responsabile al servizio civile, che si informa sulle mie condizioni. Al corteo, mi dice, c’era anche sul figlio, dice che sta bene, è sollevata di sapere che sto bene anch’io, e sul momento quella sua apprensione di mamma mi sembra un po’ esagerata, ma tra qualche ora capirò che mi sbagliavo. Nel frattempo, contrariamente alle previsioni, mi addormento.

- Scesi dal treno a Porta Garibaldi, dalla testa del binario sento provenire un gran baccano: applausi, fischi, ululati di sostegno. Quando metto a fuoco mi accorgo che c’è un sacco di gente in attesa dei convogli che arrivano da Genova, lì per incoraggiare i manifestanti. Un ragazzo a torso nudo che era sul mio stesso treno si arrampica su una delle carrozze, sale sul tetto e con le braccia alzate a V urla verso la folla che continua ad applaudire. Non ho mai vissuto niente del genere, percepisco in maniera molto nitida che mi porterò dietro il ricordo di quella scena per tutta la vita.

- Sul piazzale antistante alla stazione, Andrea mi chiede di scattargli una foto sotto il cartellone gigante della pubblicità di una marca di patatine il cui slogan recita: LA PATATA TIRA. Quella foto, però, è scomparsa, non la troviamo più. Nel momento in cui la scatto, probabilmente a Genova la mattanza sta già raggiungendo il suo apice, il punto di non ritorno, ma i social network ancora non esistono, è ancora possibile respirare tra il momento in cui un fatto accade e quello in cui viene commentato, nel 2001 quello iato c’è ancora ed è una fortuna che sia così. Se penso a cosa sarebbero state quelle due giornate all’epoca di Twitter, alla quantità di odio e stupidità che si sarebbe aggiunta a quella già sperimentata, mi sale la nausea. La tregua, tuttavia, dura poco perché una volta a casa, davanti al tg, arrivano le prime notizie di quello che sta succedendo alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto. Non ricordo lo stato d’animo con cui sono andato a dormire quella sera, probabilmente la stanchezza ha avuto la meglio su tutto, rabbia compresa.

- Il giorno successivo, al termine di un altro lungo viaggio in treno e di un altro, più breve, in autobus, raggiungo Bibione, la località balneare del mar Adriatico dove la mia famiglia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Sfogliando la mia agenda di quell’anno ho scoperto che proprio quel 22 luglio iniziava il mio periodo di licenza. Mi sarei fermato al mare un paio di giorni e poi forse avrei proseguito verso Urbino e le Marche, per una breve vacanza in compagnia degli amici. Quando scendo dalla corriera vedo mio papà che mi aspetta appoggiato alla Golf blu metallizzata nuova di zecca. Sono ancora convinto di mantenere il segreto, di raccontargli una palla come poche volte ho fatto con lui, ma non ce n’è bisogno perché dopo avermi abbracciato mi dice: “Eri a Genova ieri, vero?”. E sorride.